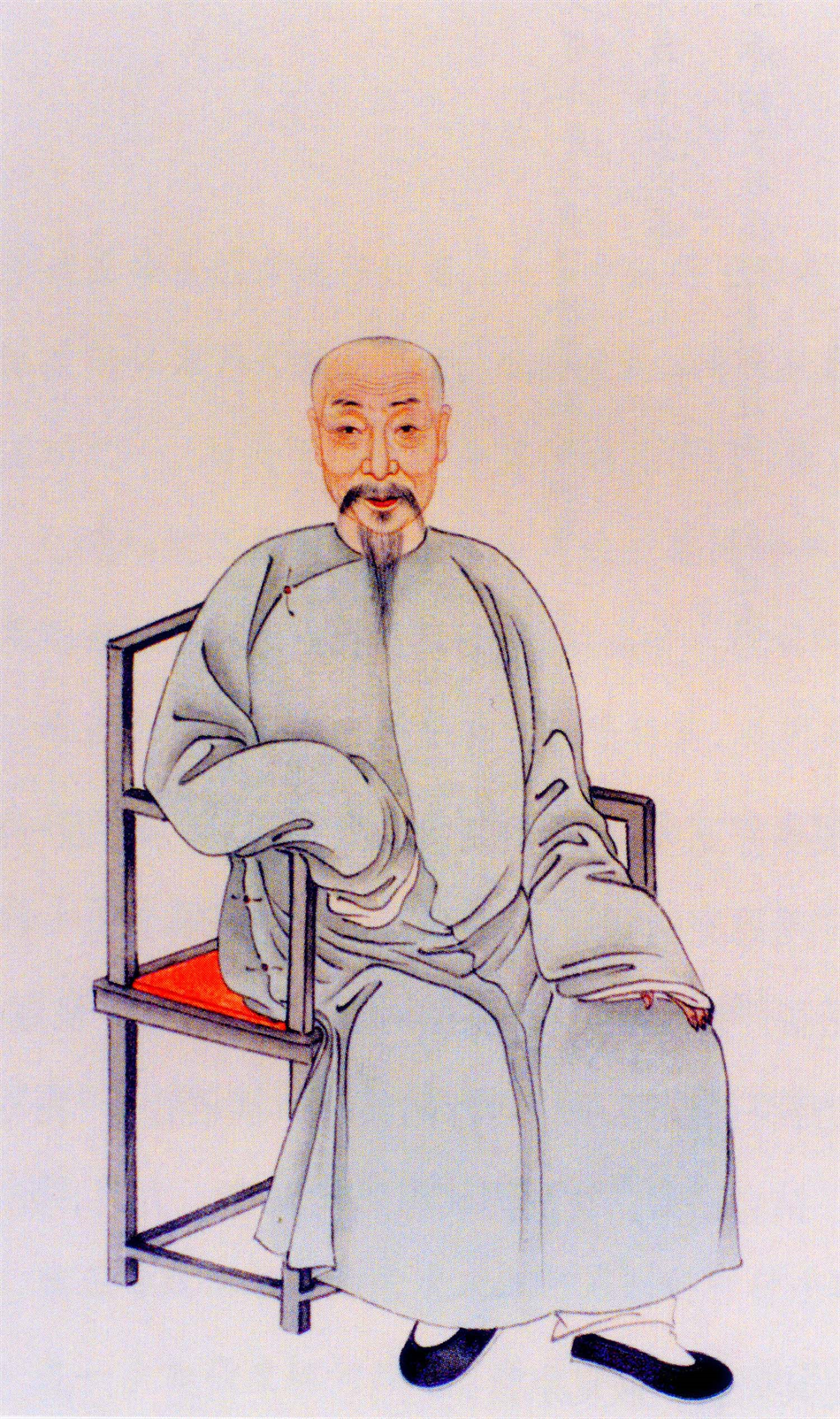

清朝少有的硬汉,宁死不向田文镜低头,两赴刑场问斩,家产仅铜簪

在清朝那段风起云涌的历史中,有多少人能在权势的暗流中屹立不倒?又有多少人能在生死的刀锋下依然昂首挺胸?

如果我告诉你,有这样一位人物,他三次被锁进阴冷的牢狱,两次被押赴刑场,刀光映面却从不低头,一生清白如水,你会不会好奇,他究竟是谁?

他的故事,比戏台上的传奇更扣人心弦,比史书上的记载更令人动容。今天就让我们揭开这段尘封往事,看看这位铁骨铮铮的硬汉,如何用一腔热血和一身正气,在乱世中写下属于自己的篇章。

一、神童初露锋芒,风雨兼程求学路

1675年,江西临川县(今临川区荣山镇)的一个贫寒人家,迎来了一个注定不凡的生命。从小李绂(fú)就展现出惊人的才华:十岁能诗,十二岁便与乡里的先生们结成诗社,出口成章,读书过目不忘,乡邻们都称他“神童”。

可命运却没给他优渥的起点,家境贫寒父亲早逝,母亲靠着微薄的针线活把他拉扯大。书本成了他唯一的寄托,但穷人家哪来的书?他常常跑到邻居家借书,捧着那些泛黄的书页,眼神里满是对知识的渴望。

有一年冬天,当地风雪肆虐,他揣着仅有的三百钱,独自踏上前往汉阳投奔长兄的路。那年他才仅仅十二岁,三千里漫漫长路,一个瘦弱的孩子裹着破旧的棉袄,踩着没过脚踝的积雪,愣是走了一个月。《清史稿·李绂传》中记载:

“幼孤贫,读书自励,尝冒雪行三千里投兄。”

这份坚韧,让人忍不住想象,那个小小的身影在风雪中踽踽独行时,心里在想什么?或许正是那份对未来的执念,让他咬紧牙关走下去。

功夫不负有心人,康熙四十七年(1708年),李绂以江西乡试第一名的成绩崭露头角。第二年,在江西巡抚郎廷极的资助下,他赴京赶考一举考中进士,从此步入仕途。

那一刻,他站在金銮殿前风华正茂,满心想着要用自己的才华报效国家。可谁能想到,后来这条路会如此荆棘密布。

二、官场初试锋芒,屡遭权贵暗算

仕途刚刚开始时,他的才华很快得到了康熙帝的赏识。从词馆编修起步,他一路升迁,历任侍讲学士、日讲起居注官,甚至被破格提拔为庶子(这在当时可是“超五阶”的殊荣)。《清朝文献通考》记载:

“康熙帝尝称其才堪大用,擢庶子,异数也。”

康熙帝的青睐,让他意气风发,可官场却从来不是温室,波折很快接踵而至。

康熙六十年(1721年),他担任会试副考官,主张效仿唐代通榜法,试卷不弥封,由考官直接评定录取。这本是出于公平的考量,可出榜那天,天象异变突然天降黄霾,康熙帝疑心此榜有问题,下令重查试卷,取消劣者殿试。

可这让落榜的举子们不干了,他们自然不敢说皇帝的不是,于是集体冲到李绂家里闹事,御史舒库趁机弹劾他隐匿不奏。

结果他被免官了,贬到永定河做苦工,那一刻,他站在冰冷的河边,望着奔流的河水,心里是否也泛起了无奈的涟漪?这是他第一次尝到官场的苦涩。

雍正元年(1723年),命运给了他翻身的机会。雍正帝复了他的职,任命他为吏部侍郎。可还没站稳脚跟,他又卷入了与权臣年羹尧的争斗。

在当时,吏部议叙捐造营房,年羹尧的儿子年富名列第一,有人提议按军前效力从优叙功,他却一口否决:

“此举有违成例!”

据《清史稿》记载:

“绂议不从优,年羹尧深病之。”

李绂不愿向权贵低头,年羹尧因此怀恨在心,后来他奉命截留湖南漕粮,盈余五千两银子,他如实上报,却被年羹尧指使直隶巡抚李维钧诬告贪污。幸好雍正帝查明真相,还了他清白,并亲赐“奉国罄心”四字。

这场风波虽然平息了,但也让他与年羹尧结下了不解之仇。

想想看,当时他明明可以选择沉默,保住自己的官位,但他偏偏选择了硬碰硬。这份刚正不阿,既是他性格的写照,也是他日后屡遭磨难的根源。

笔者有时会想,如果他圆滑一些,是否就能少些劫难?可转念一想,若他真那样做了,他还是那个我们敬仰的清朝硬汉吗?

三、地方勤政爱民,铁腕扫除弊政

雍正二年(1724年),李绂被任命为广西巡抚。那时的广西,内有苗民械斗,外有两广矿产之争,百姓苦不堪言。

他到任后,没摆巡抚的架子,而是轻车简从,便装深入民间考察,夜以继日地调研。面对苗民械斗,他没有动用武力,而是耐心劝导,宣传朝廷政策来化解矛盾。

对欺压苗民的汉官和土司,他毫不手软,南宁知府收受贿赂被他革职,龙州恶霸也被他严惩。在《穆堂类稿》中,他写道:

“治民当以德服,不以力压,广西之乱,根在吏贪。”

在两广矿产之争中,他力排众议,上奏朝廷建议暂停开采,避免冲突升级,但两广总督孔毓珣却主张开采,来增加地方收入。

雍正帝将两人意见交由廷议,最终大臣们采纳了他的建议,这场纷争平息后,边境重归安宁。

李绂还查清了康熙年间广西巡抚陈元龙贪污捐纳银款82万余两的旧案,追回赃款整顿吏治。《清史稿》称他:

“绂在广西,吏治一新,民感其德。”

雍正三年(1725年),他升任直隶总督,赴任途中,他与河南巡抚田文镜会面,却因理念不合当面斥责对方“蹂践读书人”,两人从此结怨。

雍正四年,直隶大水,他果断开仓救灾,事后向朝廷请罪,雍正帝不仅未责罚,还称赞他做得对。那一刻,他站在灾民中间,看着他们拿到粮食时的笑脸,心里或许有了一丝安慰。

李绂在地方的作为,让人感慨万千,他不是坐在衙门里发号施令的官僚,而是真正把百姓装在心里的人。他的铁腕与柔情并存,既有治贪的雷霆手段,也有爱民的温润之心。这样的官员,在那个时代,真是凤毛麟角。

四、弹劾权臣入狱,生死关头显铁骨

李绂与田文镜的矛盾,最终酿成了一场政治风暴。田文镜在河南推行新政,手段极其严苛,他看不下去了,多次上疏弹劾其贪赃枉法、祸害百姓。《穆堂类稿》中收录了他的一封奏疏:

“田文镜横行乡里,贪墨自肥,臣请严查!”

可田文镜此时是雍正帝的宠臣,他反咬一口,诬告李绂结党营私。

雍正五年(1727年),他被革职下狱,面临21条“莫须有”罪名的指控。

在狱中,李绂却淡定自若,每日读书、吃饭、睡觉,仿佛身外之事与他无关。同狱的甘肃巡抚感叹道:

“真铁汉也!”

李绂曾两次被押赴刑场,刀架在他的脖子上,雍正帝问他:

“现在知道田文镜的好处了吗?”

他昂首答道:

“臣虽死,不知田文镜好处!”

据《清史稿》记载:

“绂临刑不惧,声震刑场。”

他的声音铿锵有力,震慑刑场,他那双坚定的眼睛,透着对正义的执着和对权势的不屑,雍正帝见这样也无法让他屈服,只好暂时命人将他送回大牢。

刑部查抄李绂家时,家中空空如也,仅有的家产竟是夫人头戴的铜制发簪,雍正帝闻讯大为动容,最终赦免了他。

李绂出狱后闭门谢客,潜心著书,写下《陆子学谱》等著作,他的清廉和刚正,让人肃然起敬。

这一段经历,是他人生的高光,也是最危险的时刻。他用生命证明了自己的信念,这种不屈的精神,至今读来仍让人热血沸腾。

五、写在最后

李绂的一生,跌宕起伏却始终清白如水。乾隆年间,他再次被起用历任要职,最终因病告老还乡,在家乡讲学育人,直到1750年去世,享年76岁。

他留下的不仅是《朱子晚年全论》等学术瑰宝,更是一种不畏强权、清廉为民的精神。

回望他的故事,我不禁感慨:在一个充满权谋的时代,他为何能如此坚守?或许正是因为他心中有信仰,骨子里有硬气。他三次入狱,两次问斩,却从未低头,这份铁骨铮铮,足以让后人铭记。

李绂的家乡有一条路被命名为“穆堂路”(李绂字穆堂),每当人们走过这条街,仿佛还能听到他那句“臣虽死,不知田文镜好处”的回响。《清史稿》评价他:

“绂清廉刚正,世罕其匹。”

李绂是大清少有的硬汉,也是我们这个时代需要的榜样。他的故事告诉我们,真正的勇敢,不是无畏生死,而是明知前路艰难,依然选择前行。

读完他的故事,大家有什么感想?欢迎在评论区分享你的看法,让我们一起探讨这位硬汉背后的精神力量。

参考资料1. 李绂. (1985). 《穆堂类稿》. 北京: 中华书局;

2. 赵尔巽等. (1977). 《清史稿·李绂传》. 北京: 中华书局;

3. 张廷玉等. (1974). 《清朝文献通考》. 上海: 商务印书馆。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。