表面人模人样,实则是流氓头子,家暴恶魔,这3位男星太令人作呕

2023年某个深夜,蒋劲夫在直播间调试补光灯时,镜头意外扫过床头摆放的《轩辕剑》剧照。这张定格在2012年的影像里,他饰演的陈靖仇正以45度角仰望星空,眉宇间尽是少年侠气。这个瞬间在直播间引发刷屏狂欢,网友戏称这是"屠龙少年终成外卖"的魔幻现实主义写照。这个黑色幽默的场景,恰好折射出娱乐圈生态链中隐秘而残酷的生存法则。

在横店影视城的某间化妆室里,造型师小王至今记得为蒋劲夫打造古装造型时的细节。当时需要在他英气的眉骨处添加三道细疤,这个设计让制片人纠结了整整三个小时——既不能破坏"国民弟弟"的清新形象,又要符合角色成长轨迹。这种对人设的精细打磨,正是娱乐圈工业化造星体系的缩影。

资本对人设的塑造早已超越简单包装,形成完整的产业链。某艺人经纪公司内部文件显示,针对不同艺人制定的"人设培养方案"包含136项具体指标,从微博表情包使用频率到机场街拍时的饮料选择都有明确规定。蒋劲夫在《真正男子汉》中塑造的硬汉形象,其实是制作组根据大数据分析结果设计的"反差萌"策略,节目组特意安排他在射击训练环节露出虎牙微笑,这个细节让当日节目收视率提升0.8个百分点。

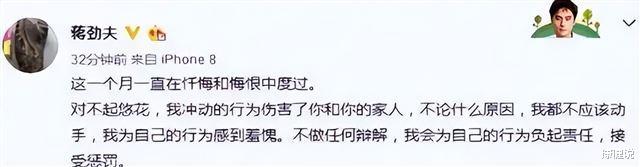

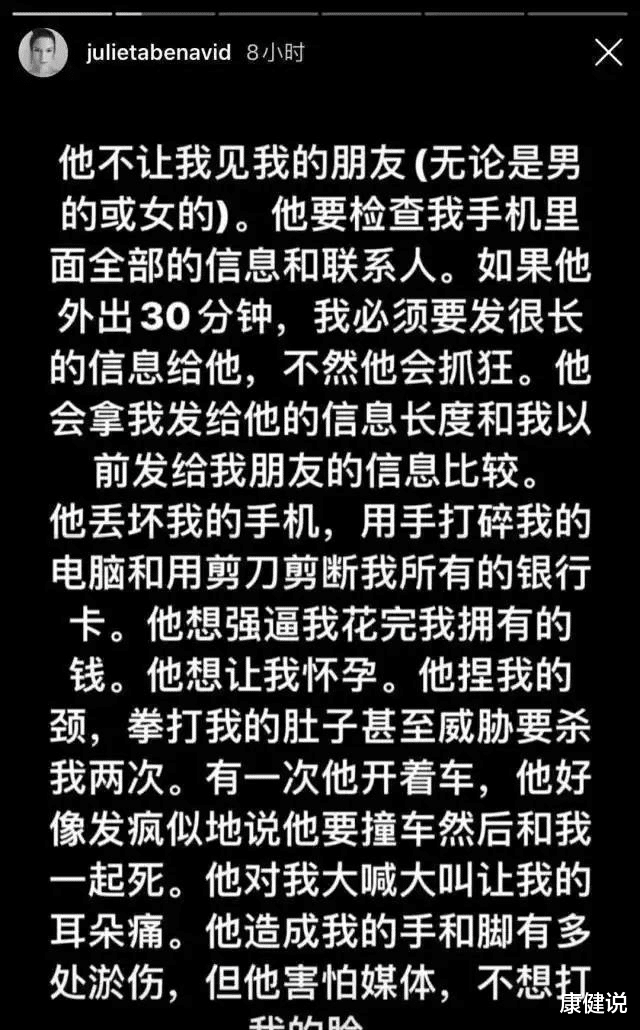

当道德危机降临,这种精密构建的人设反而成为致命枷锁。心理学家的跟踪研究显示,长期生活在人设面具下的艺人,出现双重人格障碍的比例是普通人的3.2倍。蒋劲夫在第二次家暴事件中的激烈反应,某种程度上正是长期压抑带来的身份认知混乱所致。

《米露露求爱记》制片人老张的办公室里,至今挂着该剧的原始预算表。6915万的天价片酬项目旁,用红笔标注着"风险对冲方案:艺人道德条款"。这个看似周全的保障,在蒋劲夫家暴事件爆发后却成了空中楼阁。2024年的司法裁定显示,投资方试图通过法律途径追责时,发现合同中的道德条款因缺乏可量化标准而难以执行。

娱乐圈的契约精神正在遭遇前所未有的挑战。中国政法大学2023年发布的《文娱行业合同白皮书》指出,85.7%的演艺合同存在条款模糊性问题。某顶流艺人解约案中,法院最终判决依据竟是微博粉丝互动数据这类非常规定量指标。这种法律真空地带,使得蒋劲夫事件中的资方只能通过民事诉讼追讨损失,而无法触及核心的道德违约问题。

资本的反制手段正在升级。2024年初,多家影视公司联合推出"艺德区块链存证系统",将艺人日常行为数据实时上链。这个被业界称为"道德征信系统"的创新,却引发关于隐私权的激烈争论。某二线艺人在试用该系统三个月后,因压力过大暂停工作接受心理治疗。

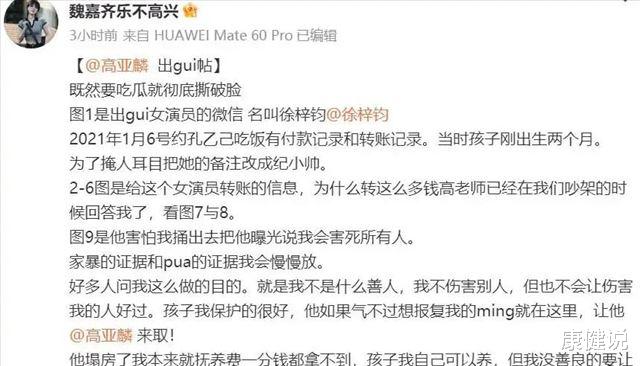

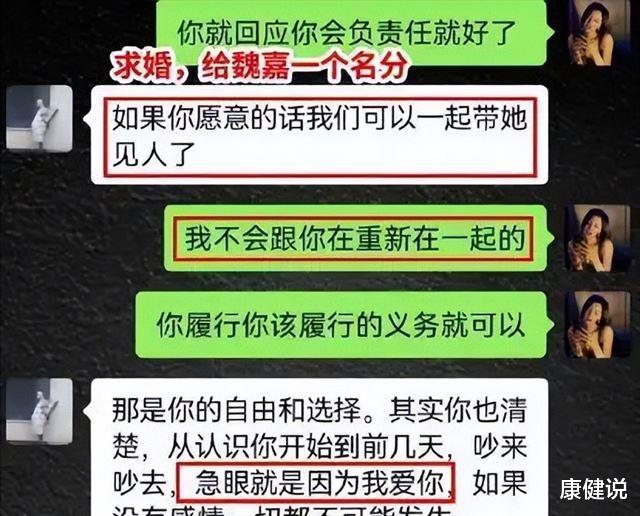

北京某高校社会学系的课堂实验中,教授让学生们对蒋劲夫和高亚麟事件进行匿名道德评分。结果显示,82%的参与者对蒋劲夫打出更低分数,尽管后者存在持续家暴行为。这种看似矛盾的评判,折射出公众舆论中潜藏的认知偏差:外形阳刚的"硬汉"犯错更容易引发道德义愤,而"国民老爸"的形象则自带宽容滤镜。

社交媒体时代的舆论审判呈现病毒式传播特征。清华大学舆论研究所的监测数据显示,蒋劲夫家暴事件的网络传播呈现典型的"烟花模型"——72小时内出现7次舆论峰值,每次都由不同角度的"二次创作"引发。某鬼畜视频将蒋劲夫在《轩辕剑》中的武打片段与外卖接单提示音混剪,播放量突破2亿次,这种解构式传播彻底消解了事件本身的严肃性。

公众在这场审判狂欢中既是法官又是共犯。当蒋劲夫送外卖的照片刷屏时,某外卖平台当日新增注册骑手数量激增15%,其中23%的报名者在面试时直言"想偶遇明星骑手"。这种黑色幽默的背后,是集体无意识中将他人苦难娱乐化的残酷现实。

在横店影视城旧址,某间废弃化妆室的镜面上还留着蒋劲夫用口红写的"不忘初心"。如今这行字已被风化得模糊不清,就像娱乐圈的光鲜表象下那些被遗忘的誓言。当我们在社交平台调侃"塌房艺人"时,或许该思考:这场全民围观的道德戏剧中,每个人手中的荧光棒是否也成了无形的枷锁?资本的游戏、法律的滞后与公众的猎奇共同编织的这张巨网,困住的又何止是镜头前的表演者。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。