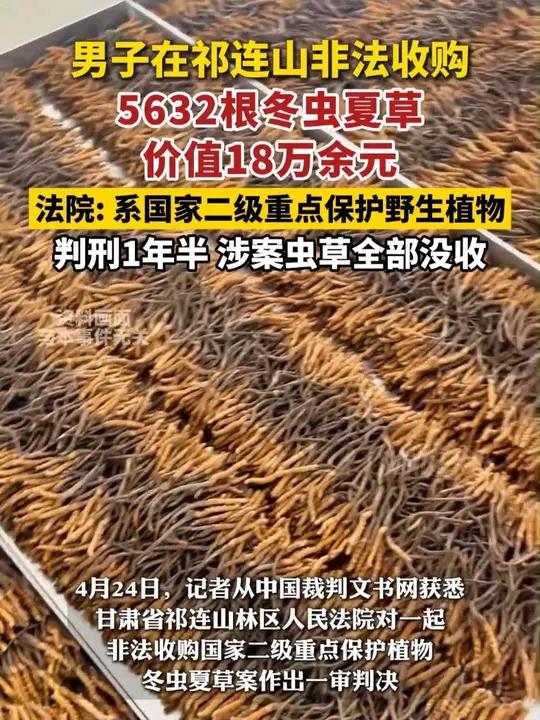

2025年4月,甘肃祁连山的冰雪刚刚消融,一年一度的虫草采挖季便热闹开场。这片海拔4000米的高原上,冬虫夏草不仅是“软黄金”,更是生态链上的一环。自2021年冬虫夏草被列入《国家重点保护野生植物名录》后,非法采挖、收购的行为被套上法律枷锁,但仍有铤而走险者顶风作案。就在采挖季开启的第3天,甘肃省祁连山林区法院的一纸判决引发热议——马某某甲因非法收购5632根冬虫夏草获刑一年六个月,缓刑两年,罚金6000元,涉案虫草全数没收。古语说“靠山吃山”,可当“吃山”变成“毁山”,谁能为脆弱的青藏高原守住最后一道防线?

故事要从2024年6月说起。马某某甲开着那辆二手面包车,载着妻子和3名同村妇女,一头扎进祁连山深处。他们带着铁锹、编织袋,还有对“一夜暴富”的幻想。在青海祁连县野牛沟乡,马某某甲蹲守收购点,像收麦子一样从牧民手里接过虫草,5毛钱一根的收购价,转手就能翻十倍卖出。而在甘肃肃南县的另一侧,他的妻子带着人摸进祁连山国家级自然保护区,82根刚挖出的虫草还沾着草屑,就被塞进矿泉水瓶藏进裤腰。

这场“虫草游击战”只持续了4天。6月16日,当马某某甲接应妻子时,警察从面包车座椅下搜出5714根虫草,足足装满两个麻袋。经鉴定,这批虫草总价值18.28万元,其中5632根是他非法收购所得。法院判决书里写着一串冰冷数字:5632根虫草相当于危害国家二级保护植物数量标准的90倍,远超司法解释中“涉案价值2万元以上”的入罪门槛。

马某某甲始终想不通:“祖祖辈辈都挖虫草,咋现在成犯罪了?”他的困惑折射出一个残酷现实——青藏高原的虫草产量正以每年5%的速度锐减。牧民们记得,二十年前一上午能挖50根,如今挖5根都要靠运气。过度采挖让草甸千疮百孔,雨季时泥石流频发,曾经肥壮的虫草变得细如牙签。青海玉树的生态管护员扎西多杰说:“以前填坑随手抓把土,现在得专门背熟土上山。”

这起案件的特殊性在于“收购定罪”。以往打击重点多在采挖环节,但马某某甲作为中间商被严惩,标志着执法利剑开始斩向利益链条。法院特别指出,其行为形成“非法采挖-收购-销售”的黑色产业链,助长了掠夺式采挖。而未被起诉的4名妇女,因盗挖数量较少且配合调查,最终逃过刑责,这也体现了“宽严相济”的司法智慧。

判决书落地时,祁连山的草甸正冒出新绿。马某某甲在法庭上抹眼泪:“早知道要坐牢,给金山银山也不干。”他的面包车被拍卖抵罚金,收购账本成了普法教材。有趣的是,当地牧民自发成立“虫草护卫队”,用藏语在山口立起告示牌:“挖一根虫草,赔十斤草籽。”

这场“虫草保卫战”,看似是法与利的较量,实则是人类与自然的和解之路。当一根虫草的价值被标上18万的天价,我们是否该重新丈量贪婪与敬畏的边界?青藏高原的牧民们开始明白,与其涸泽而渔,不如像保护眼睛一样守护草场——青海已有37个县推行“持证采挖”,牧民采虫草前先学生态课,采完必须回填草皮。

从“靠山吃山”到“养山护山”,变化的不仅是采挖方式,更是文明的分量。西藏那曲的帐篷学校里,孩子们唱着新编的牧歌:“虫草不是摇钱树,青山才是金饭碗。”或许有一天,当人工培育技术突破瓶颈,当五省区联防的“生态网”越织越密,这些高原精灵才能真正摆脱“濒危”的命运。

马某某甲的案例照见了法律的刚性,也映出发展的阵痛。它提醒我们:绿水青山不会自动变成金山银山,需要法治的铠甲,更需要人心的尺度。下次当你手握虫草礼盒时,不妨想一想——这份“滋补”背后,是否藏着大地母亲的叹息?毕竟,最好的养生之道,从不是向自然索取无度,而是学会与万物共生共荣。

评论列表