"写完最后一章,阿轴的手指在键盘上停了十分钟。"这是她第三次修改那部被影视公司看中的中篇小说。窗外春雨绵绵,电脑屏幕上跳动的光标仿佛在催促她:加入养老诈骗的悬疑线、增加职场女性的成长弧光、再塞几个反转高潮......这些建议来自编辑和制片人,却让她感到迷茫——究竟是在创作故事,还是在组装影视零件?

这个春天,豆瓣阅读第七届长篇拉力赛如火如荼,超12家影视公司组成观察团坐镇筛选IP。平台数据显示,仅2025年第一季度就有37部作品售出影视版权,交易额同比激增45%1。但另一边,《吃饭跑步和恋爱》《180天重启计划》等改编剧最高市占率不足4%,豆瓣8分佳作《春色寄情人》播放量甚至不敌同期古偶剧零头1。这种"高口碑低热度"的困局,揭开了豆瓣阅读IP的隐秘伤疤。

一、夹缝中的定位:精品化与大众化的拉锯战

走进北京某影视公司的选片室,策划姜姜的办公桌上堆着三摞书:左侧是晋江古偶IP,右侧是起点男频爽文,中间薄薄一叠正是豆瓣阅读作品。"这些本子就像精装点心,摆盘漂亮但吃不饱。"她随手翻开《风滚草》的改编方案,"失业女青年和破产富二代的故事确实新颖,可下沉市场观众更爱看豪门恩怨。"

这种矛盾源于豆瓣阅读的基因。自2012年成立起,平台就定位于"严肃文学与网络文学的中间带"5。编辑团队推崇琼·狄迪恩式的文学性,写作指南里列举的参考书目从《卡拉马佐夫兄弟》到《使女的故事》,处处彰显精英审美9。这种"学院派"导向虽培养了《装腔启示录》等口碑佳作,却也让作品与主流观众产生隔阂。

数据显示,豆瓣阅读用户68%集中在一二线城市,本科以上学历占比超八成9。而影视市场的基本盘却是三四线城镇观众,他们更青睐《长相思》《庆余年》等强情节作品。就像《智者不入爱河》描绘的都市精英爱情,虽然豆瓣评分8.5,但剧中人均海归、满嘴哲学金句的人设,让小镇青年直呼"看不懂"1。

二、创作生态畸变:从"为爱发电"到"命题作文"

深夜的豆瓣写作群里,新人作者小雨正在求助:"编辑说我的悬疑小说缺社会议题,必须加入校园霸凌线才能卖版权。"这种现象并非个例。平台近年售出的作品中,72%都捆绑了养老、诈骗、女性困境等热门标签1,以至于读者戏称"翻开三页必见社会新闻"。

这种"议题依赖症"背后是影视公司的倒逼。某制片人透露:"现在平台购片主任开口就问'你这剧有什么社会价值',导致创作变成填空题。"以第五届拉力赛悬疑组冠军《她所知晓的一切》为例,原著本是双女主探案故事,改编时硬塞进性侵、顶替上大学等元素,最终拍成"破碎美学大杂烩"1。

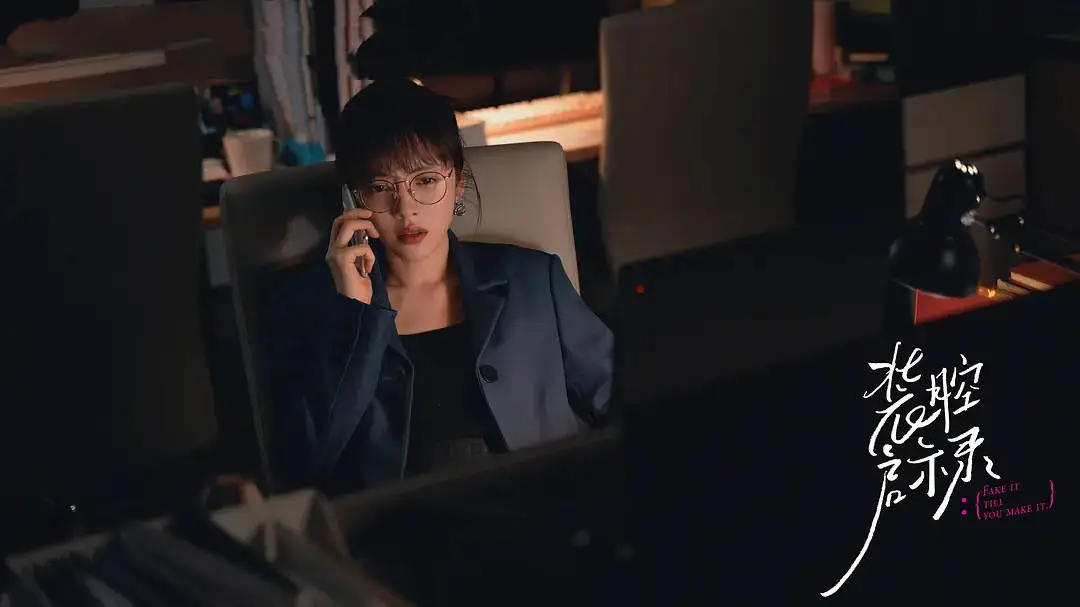

更严峻的是,平台机制正在催生"预制菜文学"。为迎合影视化需求,作者们开始用镜头语言写作:减少心理描写、设计视觉化场景、每三章安排一次反转。阿轴最初创作的母女温情故事,正是在这种规则下被改造成"悬疑+社会议题+喜剧"的拼盘1。资深编辑林夕坦言:"现在评判作品首先看类型元素是否齐全,就像超市货架上的标准化商品。"

三、长短剧浪潮下的错位竞争

在杭州某影视基地,《谍报上不封顶》的拍摄现场,导演正为一场金融战戏发愁:"原著里大段行业黑话,普通观众根本听不懂。"这部豆瓣阅读9.3分的商战小说,影视化后不得不加入恋爱线稀释专业内容5。这种"降维改编"暴露出中篇体量的尴尬——12集短剧塞不满复杂叙事,注水又容易丢失原作精髓。