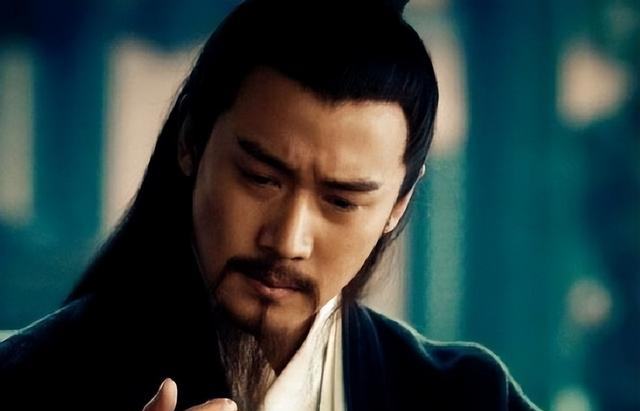

诸葛亮竟是馒头发明者?三国军粮背后的千年秘密

在中国人的餐桌上,白面馒头看似平淡无奇,却鲜有人知晓它与三国传奇军师诸葛亮的深厚渊源。这种散发着麦香的主食,最初竟是为了解决军队的生存难题而诞生的战略发明。

公元225年,诸葛亮率蜀汉大军深入南方平定叛乱,湿热气候让传统干粮迅速霉变。史书记载,士兵们时常饿着肚子打仗,军粮供应成为决定战争胜负的关键难题。正是在这场艰难的远征中,诸葛亮从当地土著饮食中获得灵感。

《事物纪原》中记载着最富戏剧性的起源故事:在火烧藤甲兵后,为安抚战场亡魂,诸葛亮命令厨子将面粉塑成人头形状代替活祭。这种被称为"蛮头"的面食,随着时间流转演变成今日的"馒头"。虽然后世学者对这一说法存疑,但它为馒头增添了几分神秘色彩。

诸葛亮推广的发酵面食彻底改变了古代军队的后勤体系。相比硬如石块的传统干粮,松软的馒头更易消化且饱腹感强;蒸制工艺能锁住水分,便于长期储存;标准化制作让批量生产成为可能。这些优势使蜀军在南征中保持了旺盛战斗力。

《齐民要术》详细记载了早期馒头的制作技艺:发酵后的面团经过揉捏,在蒸笼中化作蓬松的美食。值得注意的是,三国时期的馒头常包裹肉馅,更像现代包子。随着南北文化交流,这种军粮逐渐走入民间,西晋时已是北方常见主食。

进入唐宋盛世,馒头制作工艺日趋精良。唐代厨师尝试添加牛奶、蜂蜜提升风味,宋代汴京街头出现专业馒头铺子。《东京梦华录》描绘的场景,证明当时馒头已成为市井生活不可或缺的部分,其地位不亚于今日的快餐。

明代初年,开国皇帝朱元璋因"馒头"谐音"蛮头"而震怒,认为有辱国体而下令禁用此名。这场因饮食称谓引发的政治风波,最终在大臣劝谏下平息,《明实录》为我们保留了这段耐人寻味的插曲。

非遗中的麦香如今,馒头已发展出鲜明的地域特色:山东戗面馒头强调筋道,河南开花馒头追求美观,陕西锅盔馒头注重厚实。2018年,传统馒头制作技艺入选国家级非物质文化遗产,这项始于三国时代的饮食智慧,仍在热气腾腾的蒸笼里延续着生命。

当我们撕开雪白的馒头,或许能感受到跨越千年的历史温度——从金戈铁马的战场到烟火氤氲的厨房,从诸葛亮的军事创新到百姓的日常温饱,每一口咀嚼都在延续着中国面食文化的传奇故事。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。