为什么科学家能测出地球外天体的大小、质量以及离地球的距离?

在浩瀚的宇宙中,科学家们,就如同一群手持着神奇尺规的星际裁缝一般,用光年当作针脚,用公式当作剪刀,将动辄百万光年外的天体的尺寸、重量以及距离裁剪得明明白白。

2025年,韦伯望远镜最新公布的系外行星大气成分图谱,使普通人也开始心生好奇:这些悬浮于真空中的巨型天体,到底是如何被精确测量的呢?

要理解天体测量,不妨先做个思维实验:把地球小小的缩成一颗弹珠;太阳系仅仅是直径10米的操场;而最近的比邻星,则藏在遥远的2700公里外的另一座城市。

这个尺度下,科学家们如何丈量宇宙?

他们首先,祭出的是“三角视差法”——当地球在轨道两侧观测同一颗恒星时,会与恒星形成等腰三角形。

通过测量,这个三角形的顶角,发生了变化,这样就能够,算出恒星的距离。

就像是用拇指去比划那远处的山峰一样,这里角度越小,那么距离就越远。

这个方法,让天文学家绘制出了银河系内,3000光年内的恒星地图,其误差不超过,一颗芝麻在操场另一端的偏移。

当目标超出视差法的极限之时,“标准烛光”——造父变星便轻盈地闪亮登场了。

这类恒星的亮度变化周期,以及绝对光度之间,存在着精准的对应关系,就如同自带标准刻度了的灯泡一般。

因此在1923了年,哈勃通过测定仙女座星系中造父变星的周期,成功地计算出了它的距离,结果显示其远远超出了银河系的范围,进而彻底颠覆了“宇宙等于银河”这一传统观念。

如今利用欧洲航天局盖亚卫星那包含数十亿级恒星的数据库,天文学家已然能够凭借造父变星,校准出在7000万光年内的星系距离,且误差被控制在了3%以内。

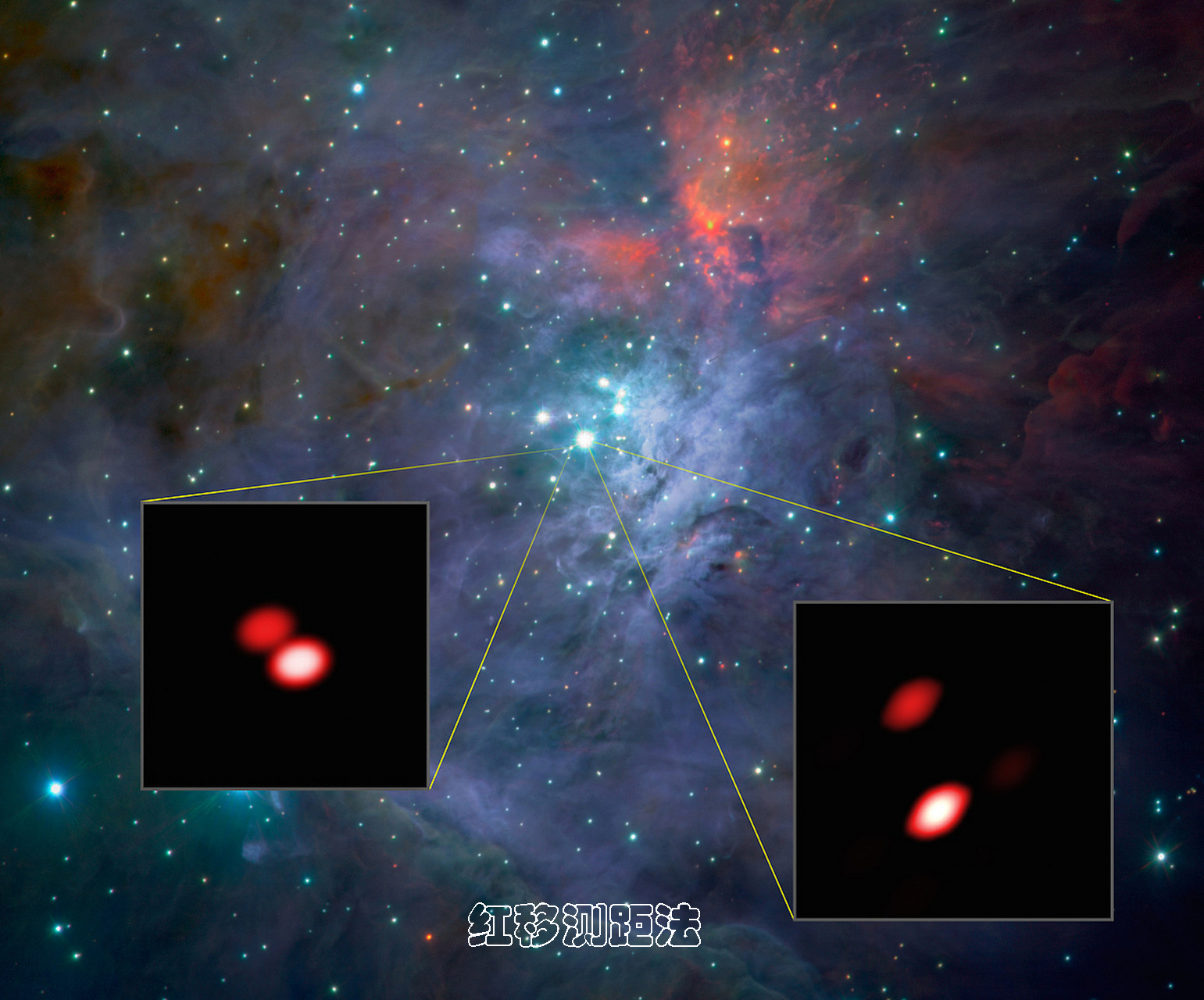

对于更遥远的星系,宇宙膨胀本身,成了天然量尺。

哈勃定律揭示了,星系的退行速度,以及距离之间,存在着正比关系。

就好似宇宙大爆炸时撒出的彩色纸屑那般,飘得越远的纸屑,其颜色越发地变红。

通过测量星系光谱的红移程度,科学家能反推出其距离。

2019年诺贝尔物理学奖得主詹姆斯·皮布尔斯的研究表明,利用红移数据绘制的宇宙三维地图,精度已达到对130亿光年外星系的位置误差不超过1%。

在双星系统里,两颗恒星,环绕着共同的质心,进行公转,其轨道周期,与半长轴之间的关系,极为巧妙地符合了开普勒第三定律。

通过分析,光谱多普勒频移,天文学家能够精确地计算,轨道参数,进而得出,恒星的质量。

在2020年发现的双黑洞系统GW190521中,其30倍太阳质量的黑洞,正是通过这种,引力波探测技术,被确定的。

对于单星系统,恒星演化模型,以及光谱分析的结合,能够推算出质量——O型恒星,其质量可达太阳的260倍;而M型红矮星,或许不足太阳的十分之一。

行星质量的测量则更显智慧。

当行星凌日之时,恒星的亮度,会出现周期性的、微弱的下降。通过凌日的深度以及持续的时间,再结合恒星的质量,便能够反过来推断出行星的大小。

而径向速度法,通过检测恒星光谱的周期性,也就是红移、蓝移能够捕捉到行星引力引起的恒星晃动。

2009年,开普勒望远镜正是用这种方法,在天鹅座发现了首颗类地行星——开普勒22b,其质量误差被控制在地球的20%以内。

这些测量技术的突破,正在逐渐地重塑人类对于宇宙的认知。

欧洲航天局计划于2035年发射的ARIEL望远镜,将通过分析系外行星大气光谱,与此同时测定其质量和半径;中国“巡天”空间望远镜的近红外巡天模块,预计能够把恒星距离测量精度提升到0.5%。

当这些技术叠加应用时,科学家甚至能描绘出系外行星的地质演化史——就如同通过人的指纹以及DNA,不但能知晓身高体重,还能够推断其健康状况。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。