杨贵妃生死之谜:马嵬坡下的千年疑云与政治博弈

唐天宝十五载(756年),安史之乱的烽烟逼近长安,唐玄宗携杨贵妃仓皇西逃。行至马嵬坡(今陕西兴平市),禁军哗变,要求处死“祸国殃民”的杨贵妃。一段“君王掩面救不得,回看血泪相和流”的悲情故事就此定格,但杨贵妃的结局却成为历史长河中扑朔迷离的悬案。她究竟死于马嵬坡,还是金蝉脱壳?这场生死之谜背后,又藏着怎样的权力暗涌?

马嵬惊变:政治牺牲品的宿命

安禄山叛乱后,唐玄宗带着杨贵妃、杨国忠等人逃往蜀地。行至马嵬驿时,随行将士饥寒交迫,怨愤积聚。他们将祸水指向杨国忠,先是斩杀了这位权倾朝野的宰相,随后矛头直指杨贵妃。据《旧唐书》记载,禁军将领陈玄礼以“贼本尚在”为由,要求玄宗处死杨贵妃。唐玄宗虽万般不舍,但面对哗变的军士与太子李亨的默许,最终下令:“妃常善谏,朕忽不忆。”高力士遂将杨贵妃勒死于佛堂梨树下,时年38岁。

然而,这场“赐死”充满蹊跷。首先,陈玄礼作为玄宗心腹,为何敢冒弑君之险逼迫皇帝?其次,杨贵妃死后仅以紫褥裹尸,草草葬于马嵬坡,既无棺椁,亦无陪葬品,与她的贵妃身份极不相称。再者,新即位的李亨(即唐肃宗)对杨氏一族赶尽杀绝,却唯独对马嵬坡的坟茔未加破坏,反而派宦官备棺改葬,此举耐人寻味。

生死疑云:东渡日本还是秘返宫廷?

假说一:东渡日本,化身“太真娘娘”

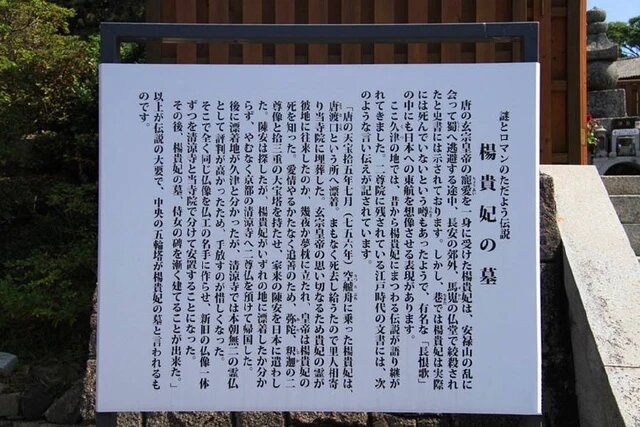

民间盛传杨贵妃并未毙命,而是被秘书监韦绚(一说高力士)暗中救下,经海运逃往日本。日本山口县油谷神社至今供奉“杨贵妃之神”,传说她曾乘舟抵达久津湾,被当地豪族收留,晚年化名“太真”终老。2002年,日本学者渡边睦夫出版《杨贵妃复活秘史》,称发现杨贵妃及其侍女的墓葬,并鉴定骨灰中汞含量极高(符合古代化妆品“铅华”成分),但这一说法遭中方学者质疑。此外,白居易《长恨歌》中“蓬莱仙岛”的隐喻,与日本“蓬莱”之称的关联,更让这一传说愈发神秘。

假说二:潜返宫廷,终老冷宫

另一种说法认为,杨贵妃被勒死后,宫女以“狸猫换太子”之法用侍女代死,本人则被秘密移送至佛寺或冷宫。唐代文人笔记《高力士外传》记载,玄宗曾密令陈玄礼“护贵妃北归”,暗示她可能被藏匿于蒲州(今山西永济)或长安郊外寺庙。明代剧作家徐复祚的《梧桐雨》更虚构了杨贵妃隐居终南山的情节,虽为艺术加工,但折射出民间对“红颜薄命”的同情。

假说三:死于马嵬,尸骨成谜

正史记载杨贵妃确死于马嵬坡,但考古发现却令人生疑。1984年,马嵬坡出土一座无名冢,内有一具女性骸骨,经鉴定年龄、身高与杨贵妃相近,但颅骨骨折痕迹显示死者曾遭钝器击打,与“缢死”记载不符。更蹊跷的是,墓中竟混有日本奈良时代的铜币,暗示此墓可能为后世伪造。若骸骨非杨贵妃,则她的尸骨究竟何在?

权力棋局:一场精心策划的“死亡政治”

杨贵妃的生死迷雾,实则是唐朝统治集团内部角力的缩影。

唐玄宗的无奈与算计:玄宗明知杨贵妃是政治牺牲品,却借机削弱太子李亨的势力。若贵妃存活,李亨可挟其以“清君侧”之名掌控朝局;而处死贵妃,则能坐实李亨“逼死父妃”的罪名,为日后父子反目埋下伏笔。

李亨的权谋与冷酷:李亨在灵武即位后,对杨氏宗族展开清洗,却对马嵬坡坟茔异常宽容。他既需利用“弑妃”之名巩固合法性,又暗中保留“贵妃未死”的悬念,以威慑玄宗旧臣。

宦官与地方势力的暗流:高力士、陈玄礼等宦官深度介入此事,或救主赎罪,或斩草除根。而杨贵妃若真逃往日本,背后或有得力宦官或地方藩镇的协助,甚至可能是大唐与东海势力的一次秘密交易。

文化符号:从“祸水”到“传奇”的重塑

无论生死,杨贵妃都沦为权力游戏的祭品。但她的形象却在后世被不断重塑:白居易笔下“此恨绵绵无绝期”的痴情女子,冲淡了“红颜祸水”的污名;日本传说中的“太真娘娘”则成为中日文化交流的浪漫符号。而马嵬坡的荒冢,至今仍立着“杨贵妃墓”的碑碣,每年吸引无数游客——人们纪念的,或许早已不是那个真实的 historical figure本身。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。