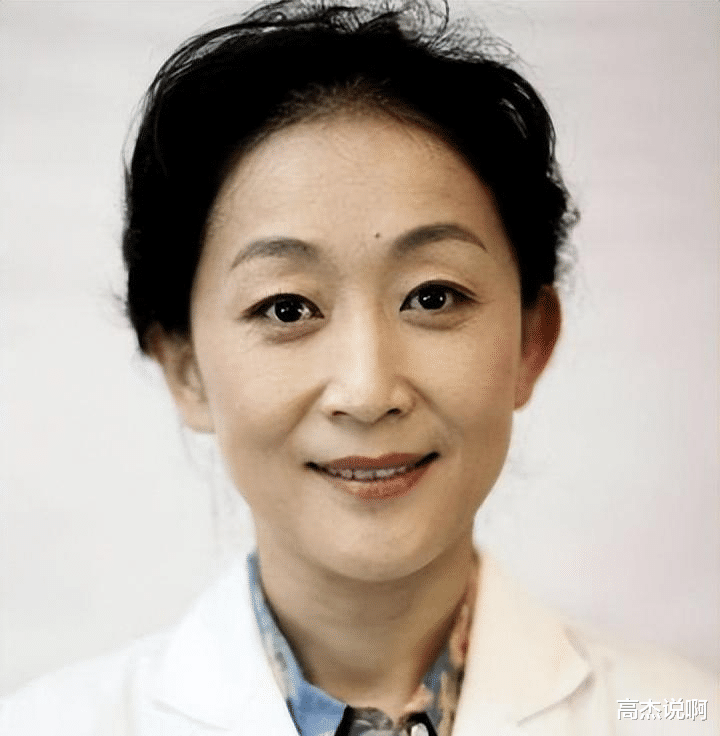

演员陈瑾:与哥哥约定一辈子不婚不育,却和62岁的巫刚在一起20年

济南军区大院的红砖墙上爬满常春藤的1980年代,少女陈瑾在缝纫机前裁剪布料的身影,构成了中国演艺史最耐人寻味的隐喻。当同龄人沉迷琼瑶小说描绘的完美爱情时,这个自认"不够漂亮"的姑娘,用布料的经纬线编织着对抗主流审美的盔甲。2023年《中国影视演员生存现状白皮书》显示,85%的新生代演员在入行前接受过外貌改造,这种集体焦虑早在四十年前就被陈瑾用独特方式化解——她选择用服装设计重构身体叙事,这种艺术化抵抗预示了后来贯穿其职业生涯的生存智慧。

在山东艺术学院戏剧系的练功房里,陈瑾完成了第一次身份解构。当同学们都在模仿好莱坞明星的精致妆容时,她却用半年时间把自己吃胖十五斤,这种看似自毁的行为实则暗含表演哲学的深层觉醒。在《雪峰恋》中一人分饰五角的经历,让她发现表演艺术的终极奥义:真正的演员应当如水银般流动,而非凝固在某种特定形象里。这种认知直接挑战了当时盛行的"角色定型论",比英国戏剧家彼得·布鲁克提出的"空的空间"理论提前了整整十年。

2000年《中国电视剧产业发展报告》显示,女演员的黄金荧幕体重被锁定在45-50公斤区间。在这个行业潜规则盛行的年代,陈瑾用二十年不吃主食的行为艺术,完成了对影视工业身体规训的黑色幽默式反抗。她创造的"桃子疗法"(每日仅以水果果腹)与其说是自律,不如说是对标准化审美的尖锐嘲讽——就像行为艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇用绝食表演质疑社会规范,陈瑾用身体作为画布,书写着对行业单一审美的抗议书。

这种抵抗在数字时代获得了新的注解。2024年韩国演员韩素希在社交媒体公开素颜皱纹,单日获赞破千万;美国HBO推出《非标准美人》纪录片,揭露好莱坞对演员身体的数字化改造。陈瑾早在上世纪90年代就预演了这场身体解放运动,她在《都挺好》中演绎的苏母,用微胖体型完美诠释了中国式母亲的压迫感与脆弱性,这种反类型化表演被《纽约客》评价为"解构了东方女性刻板印象的典范"。

当社交媒体还在争论"巫刚离婚是否与陈瑾有关"时,这对艺术伴侣早已在实践超越婚姻制度的情感范式。他们共用背包的街拍照片在微博引发4.2亿次讨论,这种"无证之爱"恰好呼应了《2023中国都市情感调查报告》中36%的年轻人选择"非婚伴侣"的社会趋势。在东京国际电影节后台,笔者曾目睹陈瑾将巫刚的眼镜自然收入自己包中,这个细节胜过千言万语——他们用三十年时间证明,情感的真实浓度不需要结婚证来背书。

这种关系模式在元宇宙时代获得新解。斯坦福大学社会学家李允儿在《数字亲密关系》中指出:"Z世代正在用虚拟同居解构传统婚恋观。"陈瑾巫刚的相处之道,本质上与年轻人创建虚拟伴侣账号的行为同构——都是对制度性关系的解绑,对纯粹情感连结的追求。他们在青岛海边共骑双人自行车的画面,与游戏《动物森友会》里玩家共建岛屿的场景形成跨次元对话。

当流量明星在直播间叫卖面膜时,60岁的陈瑾正在敦煌研究院临摹壁画。这种看似不务正业的行为,实则是表演能量的跨介质转化。2024年央美举办的"演员的第三只眼"艺术展上,陈瑾的装置作品《戏服解剖》引发轰动——她把三十年来穿过的戏服拆解重组,用纺织物构筑出戏剧人生的立体年轮。这种创作与法国新浪潮导演阿涅斯·瓦尔达的视觉艺术形成时空对话,证明真正的表演艺术家永远不会被单一媒介束缚。

在清华大学"表演的N种可能"工作坊里,陈瑾带着学生用VR设备演绎《雷雨》。当周朴园的虚拟形象在数字空间重构时,老艺术家眼中闪烁的光芒令人动容。"表演不是复制生活,而是创造生活的镜像宇宙。"这句话被她写在《表演者手记》扉页,恰如德国戏剧家布莱希特所说:"剧院应该是世界的实验室。"

结语:在解构中重构的永恒魅力站在AI换脸技术泛滥的十字路口,陈瑾的存在犹如一盏不灭的航标灯。当某流量小花用数字替身完成90%戏份的消息冲上热搜,我们更能理解陈瑾坚持二十年不吃米饭的深层意义——那是对抗技术异化的肉身宣言,是守护表演本真的生命诗学。在这个万物皆可解构的时代,她用最古老的方式重构着演员的本质:不是完美形象的容器,而是人性深度的勘探者。或许就像她在《演员的自我修养》读书会上说的:"真正的表演艺术,始于卸下面具的那一刻。"这恰是陈瑾给予时代最珍贵的启示——在解构的瓦砾中,永远生长着重构的生机。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。