他以一己之力,把刘备、诸葛亮和刘禅都得罪,终究被阿斗诛杀!

大家好,我是黑白说历史。

如果谈及自作孽不可活之人,汉末三国中,可能先想到的有许攸、张松。

其实还有一个名气不大,但是作死能力极强的人。

他本是益州本土豪族出身,却先后与刘备争辩、顶撞诸葛亮、激怒刘禅,最终被刘禅亲自下令处死。

这位“三朝罪臣”是谁?究竟有何能耐?能把蜀汉三位最高统治者得罪得彻彻底底?

李邈初登场便带着“狂士”标签。

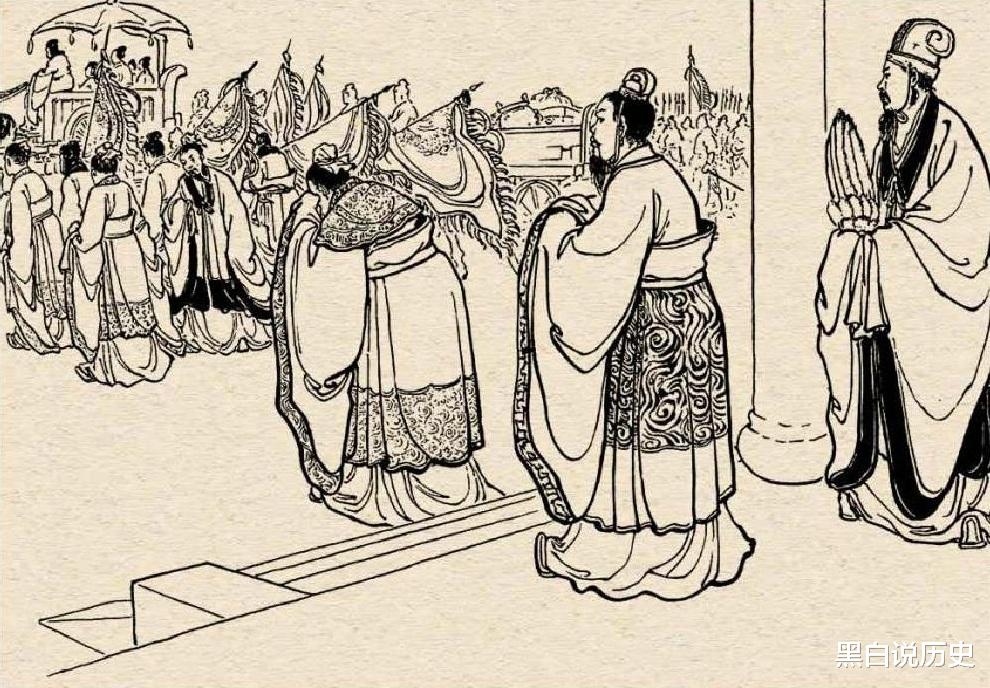

他原是刘璋旧部,刘备入主益州后归顺,却在刘备设宴款待群臣的除夕夜,当众发难:“刘璋视你为宗室兄弟,你却夺了他的基业,此举实在不义!”此言一出,满座皆惊。

刘备冷脸反问:“既知不义,为何不助刘璋抗我?”李邈竟答:“非不为也,实不能也!”

若非诸葛亮求情,他当场便要血溅五步。

这场风波暴露了李邈的性格底色:不识时务却自诩耿直。他既已投降刘备,却仍以刘璋旧臣自居,甚至当众质疑刘备的合法性。

这种“既要吃刘备的饭,又要砸刘备的锅”的做派,注定了他与统治者的矛盾。

追随诸葛亮:触逆鳞的“直谏”刘备去世后,李邈依附诸葛亮参与北伐。街亭之战惨败,诸葛亮挥泪斩马谡,他却引经据典反对:“当年秦赦孟明视,终成霸业;楚杀子玉,国势衰微。马谡罪不至死!”

诸葛亮闻言大怒,直接将他遣返成都。

此事的微妙之处在于:李邈并非全无道理。马谡之死确为蜀汉重大损失,但诸葛亮要借人头立威,李邈的“逆耳忠言”无异于动摇军心。

更关键的是,他屡次挑战诸葛亮的权威——北伐期间,诸葛亮是蜀汉实际掌权者,李邈的顶撞已非“直谏”,而是对权力核心的冒犯。

公元234年,诸葛亮病逝五丈原。举国哀悼之际,李邈却上疏刘禅:“诸葛亮拥兵自重,如虎狼窥伺皇权,如今他死了,蜀汉反倒安全!实乃普天同庆之事呐!”此言一出,刘禅勃然变色,当即下令处死李邈。

李邈之死,死得不冤,相反,是他作死作得太过精准。至少,他踩到了以下3颗雷:

1. 政治正确崩塌:诸葛亮是蜀汉的精神图腾,其“北伐中原”的旗帜更是政权合法性的根基。李邈的言论直接否定了蜀汉立国法理,动摇国本。

2. 刘禅的帝王术:诸葛亮死后,刘禅开始收回权力。诛杀李邈既是为维护相父声誉,更是向群臣宣示——即便诸葛亮不在了,其政治遗产仍不可亵渎。

3. 朝堂势力反噬:蜀汉官员多由诸葛亮提拔,李邈的“逆流”注定引发众怒。刘禅杀他,实为平息众怒、稳固朝局。

作为一位狂士,李邈的死既是性格悲剧,也是一种政治牺牲。

纵观李邈一生,他的悲剧源于三重矛盾:

1. 立场错乱:作为益州本土派,他既不满刘备“外来政权”,又无力反抗,只能以狂言宣泄怨气。

2. 情商致命:在敏感时间(如国丧期间)、敏感事件(如否定北伐)上屡屡踩雷,毫无政治嗅觉。

3. 投机失败:诸葛亮死后,他试图以“反诸葛”姿态讨好刘禅,却误判了刘禅对诸葛亮的真实态度。

有趣的是,刘禅一生仅诛杀两位大臣,李邈便是其一。这位以“仁厚”著称的皇帝,唯独对他痛下杀手,足见其言论危害之巨。

在乱世中,耿直未必是美德,也可能是催命符,更遑论是耿直又政治嗅觉极差之人了。

不凑巧的是,李邈正是这样的人,也难怪,“李氏三龙”,独独他排不上号。

(本文主要参考《三国志》、《华阳国志》)

在你看来,李邈此人,会落得那样的下场,是否乃咎由自取呢?

欢迎评论区留言,友善交流!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。