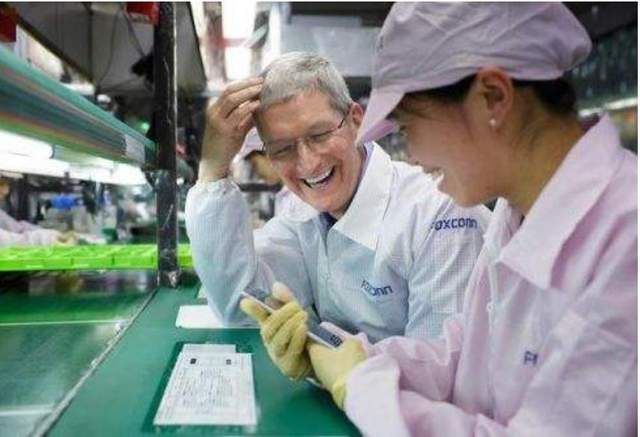

库克道出真相:在中国制造iPhone,不是工人便宜

众所周知,目前iPhone约有85%是在中国制造的。

而为什么选择中国制造,不是在美国制造,很多人表示称,中国劳动人成本低是其原因之一,也就是说中国工人便宜。

但真的是这样么?近日,苹果CEO库克在接受采访时直言:“苹果选择中国制造,不是因为成本低,而是因为这里的能力无法替代。”

在采访时,库克提到的是“技能密度”(Skill Density),这个词才是理解中国制造优势的关键词。

什么是技能密度?意思就是人才、供应链、工业体系相结合在一起的一种生态体系。

比如中国各种专业技能的人才多,是全球任何一个国家和地区都无法比拟的。另外中国有着全球最健全的工业体系,最发达的供应链,什么样的产品,都能够快速的得得到。

就算你找不到现成的产品,但只要提出需求,可能在你需要的方圆几十公里最多100公里内,就能够找得到企业快速满足你的需求。

正是这些看不见的“人力-产业链的基础设施”,构成了中国制造的护城河。当苹果需要调整iPhone的摄像头开孔时,中国供应商能在24小时内完成模具修改,而其他地区可能需要两周。

二、产业链的“热带雨林效应”中国制造业的真正优势,不在于单一环节的成本,而在于全球最完整的产业链协同网络。

一部iPhone涉及来自43个国家的零部件,但在中国,这些组件几乎都能在深圳周边200公里范围内完成采购和组装。这种地理集中性创造了惊人的效率:

响应速度:苹果突发订单需求时,供应商可在24小时内召集5000名工人;

配套成本:昆山一家CNC加工厂,隔壁就是阳极氧化车间,运输成本近乎为零;

试错迭代:据称郑州富士康的工程团队,曾用72小时测试138种摄像头装配方案。

相比之下,试图在印度复制这一体系的苹果,至今仍困在“螺丝钉困境”中——2023年,印度产iPhone因当地找不到合格螺丝供应商,不得不从中国进口。这个细节暴露出:中国制造业的竞争力,是数十年积累的产业链“毛细血管”共同作用的结果。

“如果美国需要生产100万台iPhone,我们得把整个国家动员起来。”苹果前首席设计官艾维曾说,“但在中国,这只是一条产线几天的常规任务。”

这种规模优势的背后,是中国制造业独特的弹性:

劳动力储备:东莞一家中型电子厂,能在春节后三天内补足2000名熟练工;

设备共享:深圳的SMT贴片机租赁市场,可随时调配价值20亿元的设备;

物流网络:从上海洋山港出发的集装箱船,每15分钟就有一班驶向洛杉矶。

即便是疫情最严重的2022年,郑州富士康依然完成了上亿台iPhone的出货。这种“极端环境下的稳定性”,让苹果供应链总监感叹:“中国工厂的韧性,就像他们的高铁轨道一样可靠。”

四、被误解的“成本真相”关于中国制造的另一个常见误判,是认为其依赖廉价劳动力。但现实数据截然相反:

中国制造业时薪已从2010年的2.1美元涨至2024年的8.3美元,超过墨西哥(6.5美元)、越南(3.2美元);

苹果支付给中国代工厂的工时费,比印度高出23%;

在iPhone 15的成本中,直接人工占比不足2%,远低于研发(15%)和营销(10%)。

苹果高管对此直言:“如果只为省钱,我们早该搬去劳动力更便宜的地方。但中国真正的价值,在于用更高的成本实现不可替代的价值。”

那些试图复制中国制造奇迹的国家,往往陷入“要素困境”:

越南:拥有年轻劳动力,但模具技师数量不足中国的1%;

印度:坐拥庞大市场,但物流效率比中国低60%;

墨西哥:毗邻美国市场,但配套产业分散在3000公里范围内。

反观中国,仅东莞长安镇就聚集了1100家模具企业,形成了从钢材贸易到热处理的全链条闭环。这种“产业公地”(Industrial Commons)效应,让美国制造业回流倡导者不得不承认:“我们或许能搬回工厂,但搬不回整个生态。”

当库克说出“无法替代”时,他不仅是在解释一个商业决策,更在描述现代制造业的终极真相:真正的竞争力,从来不是单一的成本数字,而是无数细节铸就的系统能力。这种能力,或许才是中国留给世界最深的印象。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。