首尔江南区某私人会所的闭门密谈已持续五小时,金牌经纪人朴志勋掐灭第七支烟蒂,面前的舆情监测报告显示#金秀贤说谎精#话题阅读量突破17亿次。这场持续三个月的舆论风暴,正以超乎所有人预料的方式,撕开韩国娱乐工业精心构建的完美假面。

2023年韩国文化体育观光部公布的数据触目惊心:近五年娱乐圈相关诉讼激增230%,其中名誉权纠纷占比高达67%。当我们吃着"金赛纶录音门"的瓜时,或许该思考这些热搜背后的真相——每场明星丑闻的本质,都是资本、法律与人性在流量绞肉机中的殊死搏杀。

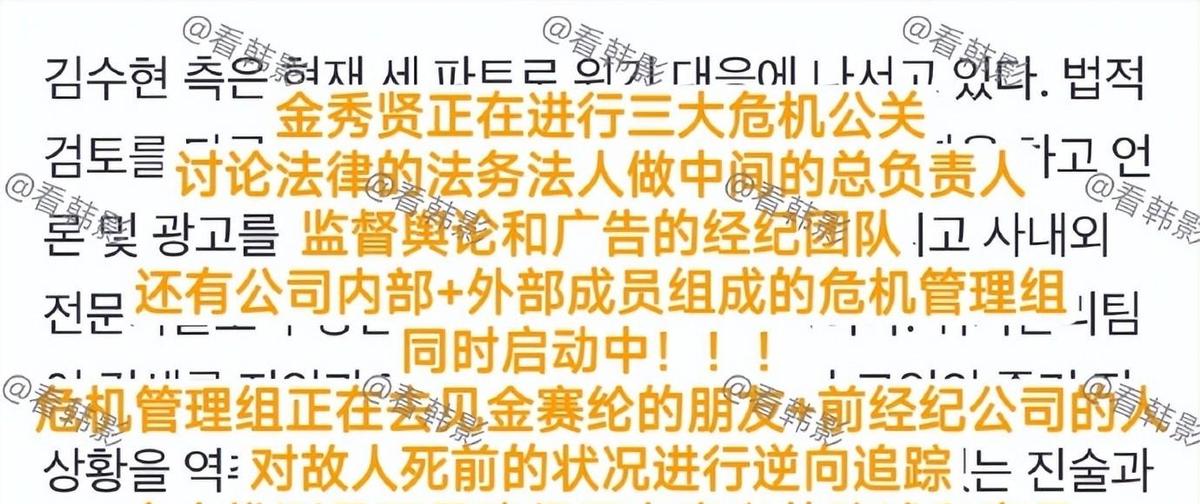

在狎鸥亭某经纪公司的战术白板上,"金秀贤危机处理"项目组用红色记号笔圈出关键节点:李镇浩爆料当日广告解约数锐减38%,而家属公开聊天记录后品牌方回撤率立即回升15%。这种精准到百分点的舆情操控,恰是韩国娱乐工业运作四十年的经验结晶。

"每个热搜背后都有价格标签。"前D社记者金美娜向我展示2022年某男团丑闻的价目表:删除负面词条每条2000万韩元,操控实时热搜前三名需预付1.2亿韩元。这种成熟的产业链运作,让金赛纶家属的代理律师在记者会上直言:"我们对抗的不是某个艺人,而是整个造星体系。"

值得关注的是韩国公平交易委员会2023年6月披露的"幽灵合约"现象:78%的练习生合同包含"道德捆绑条款",要求艺人终身承担经纪公司形象维护义务。这或许能解释为何金秀贤团队要不惜代价收集金赛纶私密资料——他们捍卫的不只是艺人名誉,更是背后数十家企业的千亿级商业版图。

在MBC《PD手册》曝光的暗访视频中,某娱乐公司舆情组正在用AI工具批量生成"路人好评",系统每小时可生产8000条情感倾向可控的评论。这种技术加持下的舆论战,让金赛纶生前好友的证言刚出现三小时,就被"蹭热度"、"假圣母"等标签淹没。

首尔大学传播学教授崔仁浩的团队研究发现,韩国网民对明星丑闻的记忆周期已缩短至11天。这恰好对应着金秀贤团队三次关键反击的时间间隔——每次新爆料都精准踩在公众遗忘曲线的拐点。当李镇浩抛出婚恋关系猛料时,网民注意力已从"未成年"转向"骗婚",完成了一次完美的认知漂移。

更值得警惕的是"共沉沦"战术的升级。某广告公司创意总监透露,现在危机公关的标准动作包括"寻找对手黑料"和"制造更大爆点"。金赛纶医疗记录被泄露当天,某女团成员校园暴力旧闻突然空降热搜前三,这种战术转移堪称现代版的"围魏救赵"。

血色流量背后的制度困局站在首尔圣母医院急救中心门前,呼吸着消毒水味道的空气,我忽然理解金赛纶家属的绝望。韩国医疗福祉部数据显示,2018年以来艺人急救就诊记录中,72%涉及精神类药物过量。这些冰冷数字背后,是无数个在待机室吞下抗焦虑药的夜晚。

高丽大学法学教授郑载宪指出现行《演艺经纪法》的致命漏洞:"法案第31条所谓的'道德约束',实际上赋予经纪公司对艺人私生活的无限干预权。"这种制度性缺陷,导致金赛纶的情感创伤最终沦为公关战的弹药。当李镇浩亮出亲密合影时,或许没人注意到照片角落里的抗抑郁药瓶。

更荒诞的是韩国特有的"名誉恢复权"悖论。中央地方法院2022年受理的193起艺人诉讼中,有47起原告同时扮演着加害者与受害者双重角色。这种身份混沌状态,让金秀贤团队的"自证清白"演变成对逝者的二次伤害——他们在法律框架内的每个合规动作,都在舆论场投下新的道德阴影。

结语:当我们在吃瓜时究竟在消费什么站在清溪川的霓虹灯影里,某娱乐公司新人练习生正对着镜子练习"完美微笑",她的合同里写着"情感状态变更需提前90天报备"。这个荒诞的现实场景,或许就是金秀贤事件最辛辣的注脚——在资本与流量的合谋中,所有人都可能变成提线木偶。

当我们敲击键盘参与道德审判时,或许该记住延世大学社会心理学实验室的那个著名实验:给两组观众观看相同的明星丑闻视频,提供应援棒的那组总会多出23%的谴责声量。下次吃瓜前不妨问问自己:我的愤怒究竟是源自正义感,还是沉浸式追剧的代入体验?

这场没有赢家的战争终将落幕,但娱乐工业的道德困境不会消失。或许正如已故导演李沧东在《燃烧》中隐喻的那样:我们热衷于围观他人生活的灰烬,却不愿直视自己瞳孔里跳跃的火光。当下一场舆论飓风来袭时,你准备好做冷静的观察者了吗?