小米、理想、蔚来、小鹏改口

近日,一则新闻引起了众多消费者和业内观察者的关注:小米汽车在其宣传材料上,将原先的“智驾”一词更改为“辅助驾驶”。这一轻微的字眼变化却背后折射的却是行业内外对智能驾驶技术的深刻反思和讨论。智能驾驶的概念近年来在汽车市场上被极大地放大、宣传。消费者被美智能驾驶愿景吸引,期待着未来的汽车能够解放双手、拥有更多的自动驾驶功能。当舆论因事故而趋于理性的讨论声渐起,“智驾”是否真如消费者想象中的那样安全可靠?让我们先来梳理这一事件背后复杂的脉络。

智能驾驶作为一项新兴技术,的确在发展潜力上吸引了许多投资和技术开发。根据Statista的数据,全球智能驾驶市场预计在2025年将达到4100亿美元,其增长率堪称可观。就在这一片光鲜亮丽的外表下,智能驾驶的本质、定义与消费者认知却出现了巨大的落差。除了一些领先企业持续在产品中打出“地面行驶无需干预”的标语,消费者应得的真实价值与信息于此却变得模糊。

事故的发生无疑为这一领域的讨论提供了新的视角。小米SU7于铜陵的事故,在社交媒体引起热议,舆论普遍质疑:车企是否在夸大智能驾驶的能力?未来,这一行业应该如何解决技术与宣传之间的鸿沟?对此,专家指出,智能驾驶这一技术本质上是一项非常复杂的系统工程,涉及到强大的数据处理能力、周全的传感器功能,以及对复杂环境的适应能力。将其简单地描述为“无底线的智驾”,显然是对技术本身的不公平。

但问题的本质在于,智能驾驶术语的使用频繁与否并不完全代表技术的成熟或安全性。例如,小米将“智驾”改为“辅助驾驶”,是否意味着其产品的安全性突然提升了?反而是对消费者的负责与市场监管的应有反思。尤其在如今严格的法律法规环境下,车企的责任和义务不仅限于产品的开发与生产,更涉及对消费者的教育与实用信息的传递。

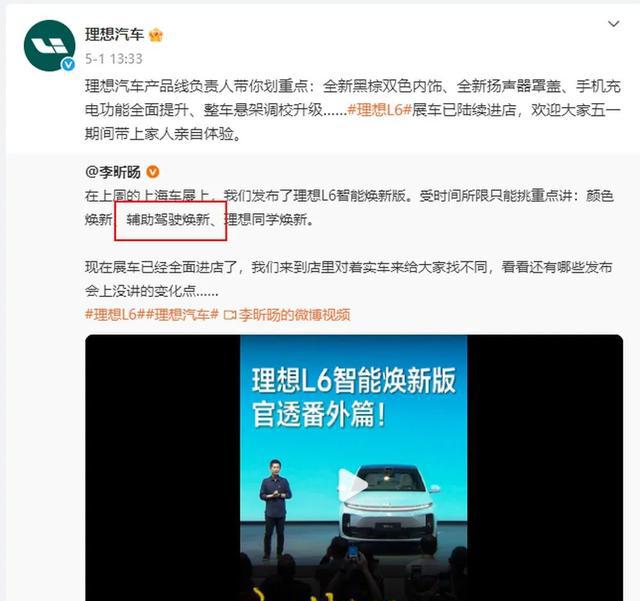

各大车企的反应也说明了这一点。值得注意的是,不仅仅是小米,问界和理想等其他新能源汽车公司,也开始逐渐减少“智驾”一词的使用。问界的微博动态中,智能驾驶频率也明显降低,转而强调“智能辅助驾驶”的表述。这并非偶然,而是行业普遍趋势的体现。

这种变化对于消费者而言无疑是一个重要信号。消费者在选择汽车时,越来越多地开始关注汽车的安全性与可靠性,而不仅仅是智能驾驶多么好玩、炫酷。这是一个理智的选择,也是市场逐渐成熟的表现。消费者的信任需要建立在真相之上,而不是简单的营销手段。根据市场调研公司的数据,2019年,智能驾驶的安全性是消费者最为关注的因素之一,约70%的消费者表示对于汽车的安全性能更为看重。

车企在这个过程中也并非没有应对之策。理想作为一个后起之秀,近年来的市场表现可圈可点。其在产品上逐渐回归家庭和舒适性等实际需求,这种策略显然是不错的选择。在台湾的调查数据中,理想因其舒适性和空间感吸引了大量买家,成为新的市场潜力股。

而对于智能驾驶技术本身,尤其是行业呼声超高的L3、L4级别功能,依然面临着严峻的挑战和机遇。技术的发展固然非常迅速,但消费者的接受度与法律法规的适应同样重要。消费者的接受程度是一个复杂而微妙的过程,包括对功能理解的深浅、对安全的认知、以及对品牌信任程度的影响。

这样的探讨不仅限于汽车行业,实际上在科技进步的今天,消费者在生活的方方面面都面临着同样的问题。在阿维塔的门店中,销售人员更倾向于强调产品设计与风格,而非智能驾驶能力,显示出对用户认知的重视,对功能宣传的谨慎。这种谨慎体现在品牌形象的塑造上,通过减少商业化的夸张,使得消费者逐渐回归理性,清楚了解实际产品所能提供的价值。

在法律法规日益严格的今天,车企只有在宣传中保持真实,才能赢得消费者的长期信任。例如,一些品牌采取了“智驾险”的系统,保障在辅助驾驶期间的意外事故赔付。这类附加服务不仅为消费者提供了安全感,也让车企在法律责任和市场竞争中站稳了脚跟。

然而,单靠车企的自律与消费者的选择,并不足以解决这一行业的信任危机。各国政府和监管机构的加入变得尤为重要。有效的政策和法规应当保护消费者权益,同时促进技术的健康发展。只有当整个行业形成共识,才能在确立安全标准的基础上,加速智能驾驶的推广。

尽管前路漫漫,智能驾驶的趋势是不断向前的。车企需要在新竞争环境中摸索出一条适合自身的发展之路,与消费者建立更加信任的关系。而消费者也要理性看待智能驾驶的实际能力与价值,适度期待、审慎购买。未来的智能驾驶将不再仅仅是技术的展示竞争,而是消费者、车企与政策共同协作的结果。

综合来看,智能驾驶市场正处在一个重要的转折点上。小米汽车的术语变化提醒我们,不论是车企还是消费者,我们都需要对智能驾驶保持冷静与理性的认知。提升安全性能、降低用户风险、增强透明度,是未来政策与市场发展的关键所在。只有这样,我们才能在智能驾驶世界的广阔领域中,探寻到更多的可能与希望。未来,智能驾驶的蓝图还有待共同绘制,而我们每一个人都是这一过程的参与者。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。