“追风”三十载 青春任驰骋——记“中国青年五四奖章集体”、中南大学轨道交通空气动力与碰撞安全技术创新团队

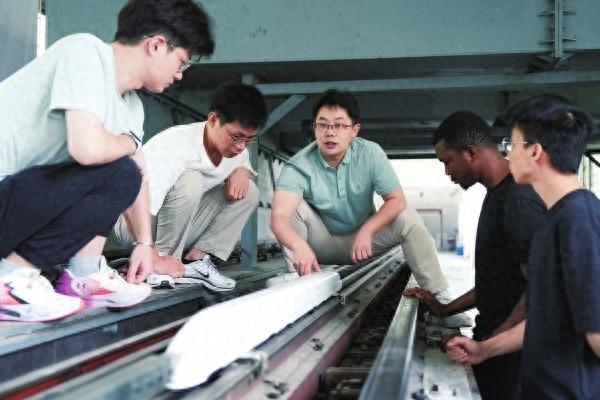

4月29日,中南大学天心校区,中南大学高速列车研究中心副主任伍钒(右三)带领学生做试验。湖南日报全媒体记者 辜鹏博 摄

湖南日报全媒体记者 张璐

有这样一支团队,他们的日常就是与大风搏击,在极端恶劣天气中捕捉科研数据;他们一次次开展撞击试验,在破坏中构筑安全的通道。每一次高铁安全抵达的背后,都有他们的一份功劳。

他们就是中南大学轨道交通空气动力与碰撞安全技术创新团队,现有成员53人,其中,35周岁以下青年共35人,占比达66%。30年来,团队致力攻克空气动力制约高速铁路发展、大风危及行车安全、列车碰撞安全等世界性难题,长期在高寒、高原、大风等恶劣环境中奋战,累计获得国家科技奖8项(其中特等奖4项),中国专利金奖2项。

五四青年节前夕,这支团队被共青团中央、全国青联授予“2025年度中国青年五四奖章集体”荣誉称号。

17级大风中搞科研,追的不是风,是“安全”

“5、4、3、2、1,发射!”

4月29日,中南大学高速列车研究中心动模型试验平台,随着中南大学副教授、高速列车研究中心副主任伍钒一声令下,一列高铁模型以时速350公里穿过“隧道”。记者连眼睛都还没来得及眨一下,它已经“嗖”的一声跑完了全程。

“这个试验模拟的是高铁穿过高寒特长隧道时的场景。”伍钒告诉记者,我国青藏、兰新等铁路特长隧道多、隧道内外温差大,当列车经过极寒到极热再到极寒的环境时,列车零部件性能会受到影响,容易导致意外发生。

怎样确保列车安全穿过高寒特长隧道?这正是伍钒和同事们要研究解决的问题之一。他们通过导流气动设计等空气动力学技术,大幅降低转向架积雪结冰,也使雪水流向该流去的地方,从而保障司乘人员的安全。

“我们团队研建的大风环境铁路安全行车技术体系,解决了世界风灾最严重地区的高速高原高寒铁路行车难题。”伍钒笑称,团队成员都是“追风人”。

新疆地区是我国乃至世界上铁路风灾最严重的地区之一,最高有17级大风,8级以上的大风天气年均在160天以上。大风卷起的砂石,瞬间能把车玻璃砸烂。为了让高速列车在这样的环境中也能安全通过,研究就必须在极端天气中开展。

团队成员回忆,遇到强风,个子瘦小的同事能直接被风吹起来。大家自我打趣,做这项研究,身材不能太苗条。为了掌握海量试验数据,前往高原高寒地区进行试验也是每一个团队成员的必修课。

越是艰苦越向前,30年来,团队经过夜以继日、年复一年的钻研,创建了大风环境下行车安全保障系统,解决了世界风灾最严重地区的高速高原高寒铁路行车难题;攻克了高速列车行驶时气动阻力的难题,创建了高速列车气动外形结构设计理论与方法,创立了高速铁路隧道空气动力学安全理论及技术,实现了高速列车350km/h不减速穿越长大隧道。

露天实验室研建出“国际首套”,为列车安全性能写下“中国标准”

20世纪90年代初,中南大学成立高速列车研究中心,开拓了我国轨道交通空气动力学、列车撞击动力学两个方向。这是中南大学轨道交通空气动力与碰撞安全技术创新团队的缘起。

“据统计,铁路重大伤亡事故中列车碰撞占比达56%。”中南大学副教授、中国复合材料学会轨道交通复合材料专委会副秘书长阳程星告诉记者,他的研究方向正是列车撞击动力学。

4月29日,在中南大学轨道车辆实车碰撞实验室内,记者见到了正在为碰撞试验做调试的阳程星。某公司新型密接式钩缓装置碰撞试验即将在这里进行。

“我们给列车加上了一系列耐撞性装置。”阳程星说,这些设计就像汽车的保险杠一样,当列车发生碰撞时,通过列车端部区域的变形来保护车体结构。“这样尽可能减小生存空间遭到的变形,从而更好地保证司乘人员安全。”

2012年,团队自主研建了国际首套实际运营轨道车辆撞击试验/瞬时测力系统,填补了该领域的技术空白,相继完成了复兴号,以及波士顿、墨尔本等国内外列车耐撞性设计、优化及评估。

“那时,这里还是露天实验室,条件十分简陋。”阳程星回忆,试验从年头排到了年尾,老师与学生们几乎每天泡在试验台上,夏天40多摄氏度的高温天气,也要顶着烈日调试台车。

每一滴汗水,都是奋斗者的勋章。如今,团队自主研建的国际首套实际运营轨道车辆撞击/测力试验系统获得了CNAS、CMA测试资质和4个国际权威机构认可,同时团队也建立了列车耐撞性设计与试验标准,填补了国内空白。

30年接力,用青春驰骋科研高地,把创新融入民族复兴壮阔征程

“我们的团队成员,尤其是年轻人,踏遍了铁路经过的海拔4000米以上的雪域高原和新疆百里无人风区的茫茫戈壁滩,大家都说我们是用生命在做科研。”中南大学二级教授、轨道交通安全教育部重点实验室主任梁习锋是团队创立的元老之一,30年来,他见证了一代代科研人员从稚嫩的青年,逐渐成长为独当一面的科研骨干。

2014年,还在读大四的阳程星便跟着团队老师,去到了新疆戈壁滩。“住的是铁路施工单位的工棚,野外作业的大餐是老干妈配馒头。”阳程星印象深刻的是,有一天,强风吹塌了板房,大家第一反应是赶紧抢出数据硬盘和电脑。

2022年,伍钒带领学生前往拉萨解决高原低气压下列车的散热效率问题。他顶着严重的高原反应,“泡”在铁轨上,上爬车顶,下钻车底,安装、测试仪器。经过15天的努力,试验顺利完成。当被问到是否觉得辛苦时,伍钒说:“和团队的前辈们睡戈壁滩、穿越高原山脊做试验相比,这算不了什么。”

青春不老,代代接力。30年来,团队成员用青春驰骋科研高地,创造了多个第一,研究成果全部应用于既有铁路6次大提速,以及“和谐号”“复兴号”的设计运行,为我国高速列车从跟跑、并跑到领跑提供了重要科技支撑。

中南大学教授、轨道交通安全关键技术国际合作联合实验室主任许平始终记得,1996年加入团队时,一切研究都处于空白,而当时国外对相关技术参数进行了严格封锁,那种憋屈感激励着团队成员夜以继日投身科研。令他欣慰的是,如今条件好了,但团队精神始终没有变,“尤其是团队的年轻人,始终秉持为中国高速铁路多作贡献的信念,不计得失、不讲条件,总是一马当先地往前冲。”

如今,许平经常用一句话和学生们共勉:“只有把团队的创新成果融入民族复兴的壮阔征程,才会活出新时代年轻人的价值和意义。”

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。