黄河不黄了!2025年黄河水变清澈,专家:不是奇迹,而是警钟!

文 | 开心的李鬼

编辑 | 开心的李鬼

前言

“黄河之水天上来,奔流到海不复回,”这句诗我们耳熟能详,而“黄河水是黄的”更是根深蒂固的认知。

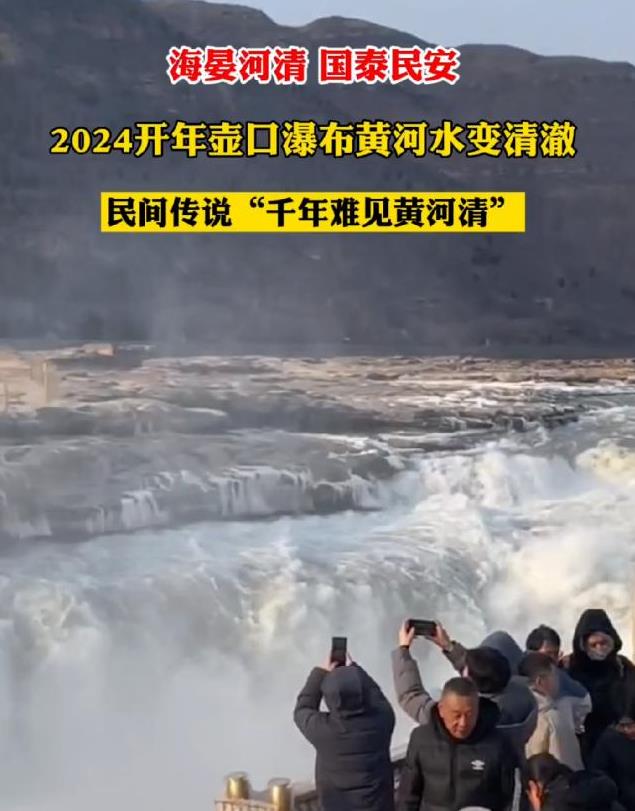

2025年4月19日,一则令人惊掉下巴的消息刷爆了网络:黄河,居然变清了!

在兰州段,昔日泛黄的泥沙水突然变得像山泉一样清澈见底,有市民直呼“千年一遇,真不敢相信自己的眼睛!”

这不是幻觉,也不是P图,更不是短暂的“清水试验”,据公开文献资料显示,这是黄河历史上第45次出现“清水现象”。

黄河水为什么突然变清?这是大自然的巧合,还是人为干预的结果?

这种现象到底是好事,还是另有隐忧,“黄河不黄”,究竟意味着什么?

“黄河清”不是奇迹而是警钟!

过去我们都知道,黄河的“黄”源自黄土高原千百年来的泥沙冲刷,是它最显著、最独特的自然特征之一。

黄河“黄”得厚重而真实,是中华大地地貌演化的缩影,更是千万年自然作用的见证。

在黄河中游,常年风蚀强烈、水土流失惊人,一场暴雨下来,亿万吨泥沙就如同洪流般席卷而下,滚滚东去,造就了那条“悬河”。

可现在,黄河却突然变清了,这变化虽肉眼可见,却并非人们想象中那样简单的“水质改善”或“生态好转”,相反,真正的原因可能让人后背一凉。

这背后,第一个直接且不可忽视的因素就是——降雨骤减。

根据最新气象监测数据显示,2025年春季以来,黄河中游的重要区域包括甘肃、山西、陕西等省份普遍遭遇了异常干旱天气。

降雨量较往年同期锐减30%至50%,部分地区甚至干裂龟裂、寸草难生,一些以往潺潺流淌的小溪,如今几乎干涸见底。

河床裸露、裂缝蔓延,一眼望去,仿佛是大自然按下了“暂停键”。

在这种极端气候背景下,黄河的来水量显著减少,水流流速减缓,泥沙自然也被“困”在原地,无法随水而下。

水量不足导致的“清澈”,并不代表水质改善,而是泥沙无力漂流的“虚假清明”。

我们不能只看“清水”的表象,更要警惕水量锐减、生态干枯的深层危机。

黄河之“清”,如果背后是源源不断的干旱,是河源干涸、流量腰斩,那这种清澈就是一种“枯清”,是一种“死静”,甚至是生态系统在无声告急的最后一声呐喊。

大手笔治理换来的“清水回报”

除了自然气候的影响,更不能忽视的,是人类的主动作为,尤其是中国政府在生态治理上的持续努力。

近二十年来,中国在黄河流域不遗余力地推进生态修复与植树造林工程,其成效之大,可以说是前所未有,堪称奇迹。

拿黄土高原来说,曾被称为“地球伤疤”的这片土地,曾几何时山光秃、沟壑纵横,风沙肆虐、尘土飞扬,连鸟都不愿多飞一圈。

但今天,这片曾经寸草不生的区域,已经脱胎换骨。

在“退耕还林”、“三北防护林工程”、“水土保持工程”等国家级政策的引领下,黄河流域的绿化率翻了一倍不止,许多地区重新披上了绿装,山川焕然一新。

据2023年最新数据统计,黄土高原的植被覆盖率已从上世纪的34%跃升至如今的63%以上!

在陕西、甘肃、宁夏等黄河中上游重要省份,沙化土地得到了有效遏制,多个地区实现了水土保持率达到70%的阶段性成果。

局部地区甚至探索出“绿色覆盖+生态经济”的模式,既保住了水土,又发展了林果产业,实现了生态与经济的双赢。

正是这些长期、系统而坚韧的绿色行动,才从根源上改变了黄河流域的生态状况。

可以说,黄河之所以逐渐呈现出“清水河”的模样,背后正是无数绿化工程和无数基层劳动者的心血与汗水凝结而成。

这不仅是国家政策前瞻性的体现,更是对几十年来那一代又一代人扎根荒山、栽树护林、默默坚守的最好褒奖。

黄河变清,某种意义上来说,是一片绿色换来的胜利,是绿色中国在黄河流域的真实写照。

“清水黄河”真的更好吗

听起来黄河变清是一件好事,但我们必须要泼一盆冷水:黄河水“变清”,并不代表一切都朝着好的方向发展。

黄河的泥沙并不是天生的负担,相反,它是黄河流域生态系统的重要组成部分。

泥沙中富含的矿物质和有机物,千百年来滋养着黄河下游的冲积平原,为农业生产提供了天然的养分支持。

没有这些泥沙,黄河下游的土地就会失去“天然肥料”,农田肥力大减,甚至影响粮食安全。

黄河水清了,很大一部分原因是因为水量变少了,而不是泥沙真的“被治理好了”。

近年来黄河流域降雨减少、水源紧张,部分支流甚至出现季节性断流的情况。

这种“少水”的清澈,不是生态恢复的象征,而是环境承载力达到极限的警示信号。

水量一旦长期维持在低位,直接影响的不只是农业灌溉,水电站发电效率下降、水库蓄水能力下降、水生生态系统退化,甚至影响城市供水安全。

更严重的是,黄河一旦过度清化,下游如山东东营一带的冲积平原将面临更加隐蔽而危险的问题。

泥沙减少意味着新淤积物供应不足,地基稳定性下降,河岸逐步塌陷、水系日渐萎缩。

黄河“清”,一定要清得有节制、有规划,我们不能为了表面上的清澈,忽视了深层次的生态循环和水文结构。

如果只是一味地追求“干净”,而不去考虑这条大河原本的生态逻辑,那就等于用一种“自我感动式治理”掩盖环境危机,最终可能酿成更大的灾难。

结语

“黄河水不黄了”,这事乍一听让人欣喜,仿佛一个民族的自然图腾悄然变了样。

但当我们冷静下来,就会发现,这种变化既是国家生态治理的阶段性成果,也是大自然对人类气候行为的无声提醒。

植树造林的确值得点赞,但黄河的“清”不能只是偶尔一见的惊艳,我们需要的是生态系统的长期稳定,而不是一次次刷屏的“黄河清水照人影”,追求的,是“清而不枯、黄而有魂”的大河生态。

未来,黄河或许依然会黄,但那不是污染的象征,而是自然的本色。

所以,“黄河变清”到底是吉兆还是警钟,这答案,不在水里,在我们手里。

你认为黄河水变清,是应该欣喜,还是该引起警觉,欢迎留言讨论!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。