对话地平线创始人余凯:要打造让用户尖叫的辅助驾驶产品

在创业的第十年,地平线创始人兼 CEO 余凯昨晚发布了两个重磅信息,第一个是地平线有史以来最强的辅助驾驶芯片征程 6P,另一个是城区辅助驾驶系统 HSD 将于今年 9 月量产,首发奇瑞星途品牌。

在接近 3 小时的发布会上,余凯讲了自己的创业思考,谈到了多个「反共识」的辅助驾驶观点。作为今年辅助驾驶平权热潮中走在最前的公司(每三台智能车,就有一台搭载了地平线),余凯的观点也在带动整个行业从激进的传播回归理性务实。

去年同期的北京车展前夕,地平线发布征程 6 系列辅助驾驶芯片。在过去的一年中,征程 6E / 6M 率先量产上车,而定位更高的征程 6P 昨晚正式发布。地平线征程 6P 的关键架构:

AI 算力 560 TOPS,CPU 算力 410K DMIPS,GPU 算力 200G FLOPS;

4 核心 Nash 架构 BPU;

18 核心 Arm Cortex A78AE 架构 CPU;

支持 1,800 万像素前摄像头(目前行业普遍 800 万);

图像处理带宽 5.3G pixel/s;

256 bit LPDDR5 内存,带宽约 205 GB/s;

集成全功能 MCU,具备 10K DMIPS ASIL-D 算力;

访存确定性时延 130 ns。

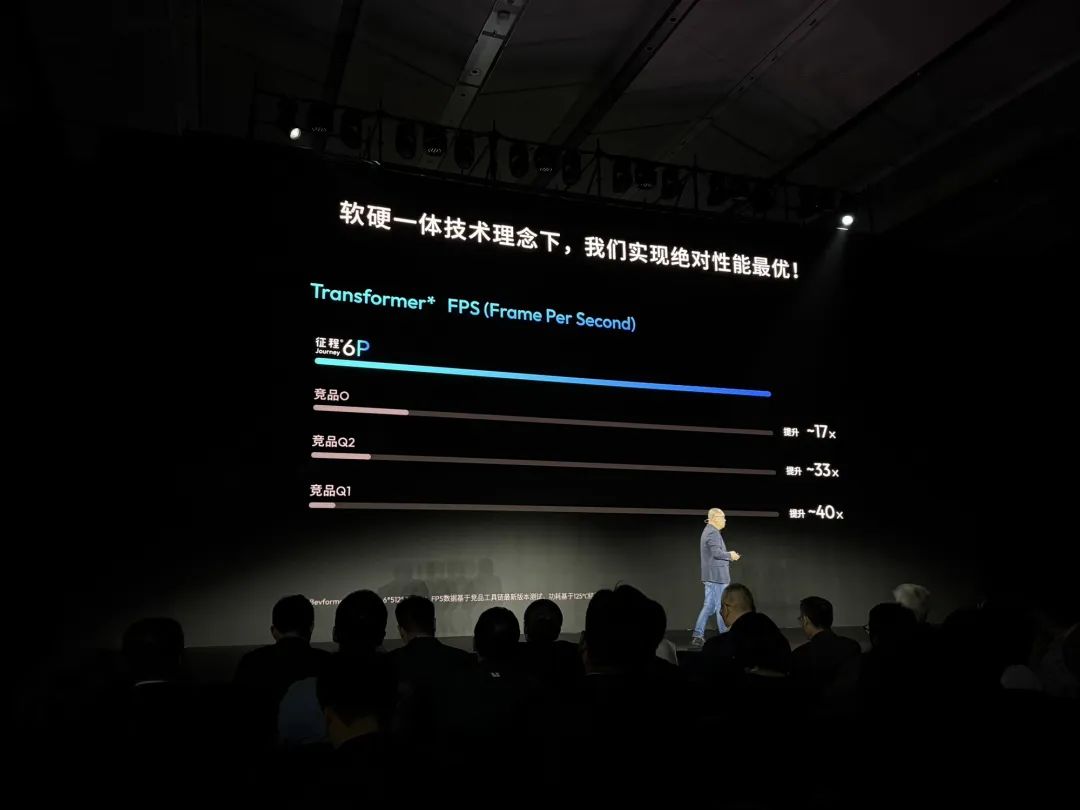

从性能上看,在运行 Transformer 网络时,征程 6P 每秒处理的帧数(FPS)相对竞品有 17 - 40 倍的巨大提升,同时征程 6P 相对竞品也具备更高的性价比,FPS/$ 相对竞品有 4 - 12 倍的提升。

如何理解性能与成本的关系呢?

地平线给出的答案是 Horizon Cell「弹夹系统」,一套可组合、插拔的域控制器参考设计。其中,搭载双征程 6M 的域控制器算力大约 300 TOPS,可以让 10 万级的车型标配;搭载单征程 6P 的域控制器算力大约 500 TOPS,可以让 15 万元级的车型标配;搭载双征程 6P 的域控制器算力大约 1,000 TOPS,可以让 20 万级的车型标配。

辅助驾驶平权的秘诀,就在这里。

谈到地平线的城区辅助驾驶系统 HSD 的命名时,余凯开了个玩笑:「昨天晚上之前,我们叫……不讲了。」

通过大量的视频,余凯希望 HSD 是一套体验类人同时也让用户信任的城区辅助驾驶系统。他列出了一个公式:用户智驾信任度 = (安心度 X 专业度 X 亲密度) / 夸大度。

首先是安心度,余凯谈到:「当城区辅助驾驶系统 10 公里内若产生 3 次恐慌接管,80% 的用户会选择放弃使用该功能,导致信用坍塌。」

在城区驾驶时,搭载 HSD 的测试车可以在保证效率的同时,丝滑礼让行人;在道路有盲区时,也能从容应对;对施工路段的非规则路段,也能很好地绕行。

在专业度方面,余凯讲到,当前业内的辅助驾驶方案,高速路通行效率可以做到人类驾驶员的 90% - 120%,但城市辅助驾驶的通行效率仅有人类的 65% - 80%,明显低于人类,导致上班不敢用,下班不想用的局面。

余凯展示了搭载 HSD 的测试车在环岛、人车混行、窄路三点掉头、辅路汇入主路等场景的能力,还展示了城区辅助驾驶与人类司机的效率对比,以及宠物在车内的表现。

亲密度上,余凯展示了此前已获得 iF 大奖的 HMI,一套真实还原的人机交互界面。

这套公式的分母是夸大度,余凯说:「在狂飙中我们要冷静,在悲观中我们要笃定。行胜于言,我们多做少说。」

根据规划,HSD 将于今年 9 月搭载于奇瑞「猎鹰方案」星途品牌车型。

昨晚的发布会上,奇瑞汽车董事长尹同跃也来到现场。他谈到:「过去 20 年奇瑞吃的是发动机的饭,未来 20 年要吃智能化的饭,或者说余凯的饭。」

技术的发展并没有止步,昨晚发布会上,余凯也讲到了辅助驾驶未来发展趋势。今年以来,各家车企正积极拥抱 L3 技术,那么 L3 如何定义呢?

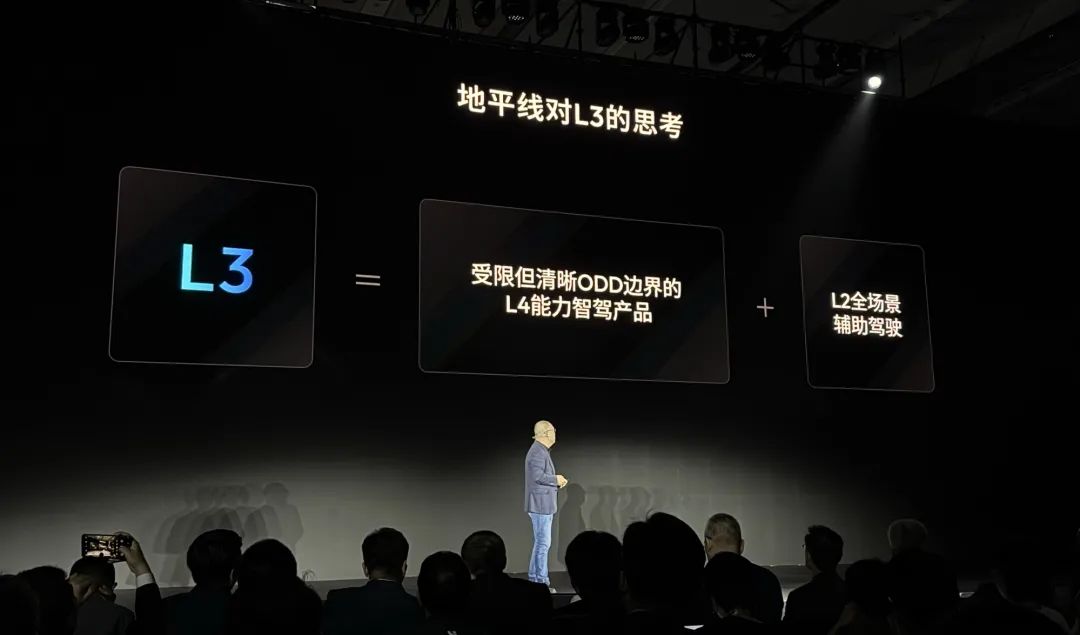

余凯谈到,当前部分车企对 L3 定义的 ODD 边界不清晰,用户基本用不上。比如天气晴朗、光线良好、车道线清晰等,这些都是模糊的定义。而地平线希望 L3 是 L2 全场景辅助驾驶,加上受限但清晰 ODD 边界的 L4 能力的产品。

清晰的 ODD 边界如何定义?比如北京四环。

地平线要实现 L3,其实也得分三步走:第一步,海量搭载 L2 全场景辅助驾驶系统车辆部署;第二步,海量实际道路数据充分验证;第三步,基于大量的实车数据锁定清晰边界的 ODD,叠加必要的系统冗余,证明具备 L4 的能力。

余凯也给出了时间表,算力 500 - 1,000+ TOPS 的 L3 将在 2028 年普遍落地,2030 年则是 2,000 TOPS 以上的 L4 落地,十年后的 2035 年,则是 5,000+ TOPS 的 L5 级自动驾驶落地。

今天上午,42 号车库和业内多家媒体共同采访了地平线创始人兼 CEO 余凯,他针对昨晚发布的 HSD 城区辅助驾驶、L3、机器人等多个话题进行了详细解答,我们整理了现场对话的关键信息。

Q:地平线使命愿景 2015 - 2025 的变化,使命上越来越聚焦,您如何看待地平线短期、长期的业务变化,您是如何思考的?

A:对,越来越聚焦了。我觉得 3 - 5 年内想把智能驾驶领域给打爆掉。然后 3 - 5 年内,机器人业务恐怕有点早,我感觉起码还是要 5 年的培育。我觉得现在的机器人扫地机这些太简单了。人形机器人现在我觉得可能离真正的使用还比较远,所以我估计可能 5 年以后,5 - 10 年。所以 3 - 5 年的汽车业务都打爆了,然后 5 - 10 年机器人业务能打爆。 汽车业务市场规模我认为 3 - 5 年内能做到几十亿美金的市场规模。我讲的其实更多的是一个虚数这个概念,言下之意就是说现在自动驾驶看到了这个拐点出现,然后机器人还没看到。

Q:现在高阶智能驾驶不方便说了,您觉得行业会有什么变化?会有什么影响?

A:高阶不能说,但更高水平的智能驾驶是可以说的。所以这个是不变的,以高打低,以快打慢。我觉得人类世界走向 L5 级自动驾驶这个趋势不会发生,当下需要规范,你要乖乖地叫辅助驾驶。这种规范对行业是好事。我觉得因为这些年的话,大家各种焦虑、竞争,确实大家都有点动作变形了。我觉得回归到了一个正常的轨道,实际上并不是说让行业发展更慢,我认为是让行业发展更快。就像这个高铁能够开到 600 公里每小时,是因为它有轨道,我觉得有规范的轨道,其实自动驾驶技术的列车,才能真正的快速发展。

Q:从用户端区分是不那么清晰的,用户不知道如何去选,您怎么看?

A:我觉得以前是这样,那现在可能越来越不是这样了。因为我觉得以前高速的辅助驾驶,其实让用户能够触达自动驾驶的这种场景确实是比较稀疏的。至少比如到 4S 店,说要体验辅助驾驶,然后店员说,要不然咱们去高速,要开 40 分钟,估计已经把 99% 的人给吓跑了。 所以以前自动驾驶其实就是个配置,就是一个卖车的时候写的一行字,但是老百姓并不能够真正的去体验。但是是城区辅助驾驶的话,在 4S 店门口或者是你每天的通勤就真的可以用了。

我觉得这个时候好不好就很重要,就像以前画中画彩电,有了更好,没有了的话咱不买,对吧?但是有了的话也不用。现在,我认为真正撬动这个拐点是城区辅助驾驶会让每个老百姓真正开始触达、体验这个技术,在每日的通勤中。所以我认为,老百姓一定会要求你到底好不好。你就不是吹牛、写几行字而已。

对于用户来说,人家不关心你的算力,但从技术复杂度上来说,算力越大,你的模型复杂度肯定更高,用户体验可能就更好,这是肯定。算力是一个重要的指标,但 老百姓就关心辅助驾驶的三个指标,第一个是不是足够安全,第二个是不是足够的舒适,第三个是不是足够的高效。

Q:您昨天发布会上讲到人类的数据 99% 是不值得学习的,您认为数据不重要?或者需要找到另一条解决路径?

A:大模型不是说数据不重要,而是说人类行为不重要。 辅助驾驶方面,99% 的司机其实是开得不好的,刹车、拐弯、换道其实没那么好的舒适感。 从据我了解,特斯拉它其实是自己专有的车队,专门训练的司机拿过来,不是从普通的用户,然后再加上强化学习,正往这个平台上面去走。

人工智能时代,本质上所有的人工智能产品是要这个超越人的水平的,这不是说把你人的水平设为目标。既不是超越,也不是说不如,就是要逼近,最好就是知道脑子想啥,然后给你推荐内容,AI 产品的逻辑是这样。

Q:Scaling Law 还没有生效吗?未来向更高算力、更多参数发展,是不是也会出现边际效应越来越低的情况?

A:肯定是,Scaling Law 在自动驾驶这边,其实才刚开始也没到头,目前持续增加算力,持续增加网络模型的规模,其实你还是会看到持续的效果提升。我觉得在未来十年,自动驾驶还得持续提升算力,当然到了一定程度你会放缓。

L3 是要足够好的全场景的辅助驾驶,做好之后多多少少会放缓,然后会非常艰难地去攻克各种 Corner Case,我相信最后我们还是会把这件事情搞好。

就像是移动通信里的手机基带一样,业内少数几家公司做得好。在城市高楼林立、地铁,农村地区地广人稀,还有混合不同供应商的基站,还能让手机实现通讯是很难的。这个我觉得特别像自动驾驶,就像是有车道线,没车道线的不同场景,甚至越野,如果能把自动驾驶做到真正完美,你的技术可能会迅速提升,但到了一定程度你会进入一个瓶颈期,从90 分到 100 分会非常艰难。

Q:地平线在机器人领域有什么布局?

A:我们提供机器人时代的基础设施,我们认为机器人的真正突破性应用可能眼前还看不到,所以我们要长期的培育这个生态,就像 CUDA 当时也没有看到这么快的爆发式的应用,但是英伟达很早就还是布局 CUDA 生态。所以从地平线的角度来讲,我们的目标就是让地瓜机器人计算芯片平台成为所有的机器人开发的第一首选。这是我们现在的目标,那未来的话,至于哪一家产生爆发,咱们很难猜测。我们打下基础,到底哪个地方能长出一棵参天大树?咱们不知道,但只要在我们地里能长出来就好了。我们不会做机器人,我们就是坚定地做了,我认为做操作系统和芯片是最好的事情。

Q:系统一和系统二什么关系,会怎么做?世界模型会不会做?

A:我们没有认为 VLM 就是系统二,我们认为真正的强化学习的博弈才是系统二。把这些大语言模型加入进去,是一个很好的对车自动驾驶能力的提升,但并不是真正的交互式博弈,所以我们对于系统二,我们主要把精力放在强化学习上。

世界模型肯定在做。我们的 HMI 能做得这么美轮美奂,实际上把传感器输入进去,它就能生成动静态的模型,就是基于我们的世界模型来做。

长期的技术架构是双系统。但是那种强化学习的交互式博弈会不断地反过来就是说去增强系统一,就是更多的系统。新司机通常都会思考,老司机就不思考,那你把很多的思考变成了习惯了以后就变成了系统一。所以其实系统二的很多东西慢慢习惯了以后,就会变成系统一的一部分,但长期的话这肯定是两个架构都在。

Q:HSD 之后会不会做更激进的版本?

A: 我们不认为自动驾驶也要去搞得激进,我觉得自动驾驶还是让用户觉得是舒心、安心、放心,我们不觉得要自动驾驶激进,我们还是从用户体验角度去思考吧。

Q:99% 的人类驾驶数据不值得学习,这个看法是不是会成为行业主流?

A:我讲的是说用户数据不值得学习,无论从大模型还是辅助驾驶。其实如果你看理想的话,可能外面有一些报道,它做数据筛选就是得特别好的黄金数据才会拿来学习。那么也有的报道里面讲,这个特斯拉实际上是自己的专门车队,然后专门训练培训的数据拿来学习,加上去年底有什么仿真,所以基本上是这样的。我觉得大家还是应该更多的思考,思考和冲撞才能会正导致正确的方向。如果大家都是中间的朝着一个地方去吹牛,那我们这个行业不是那么好玩。

Q:地平线如何帮助主机厂、开发者?

A:如果要做服务器、数据中心的这个人工智能计算,我认为你要赶上 CUDA 的生态,实际上是非常非常难,我觉得现在没有一家公司能做到。因为英伟达这个服务器的计算,它是面向无边无际的各种可能性,那你根本就跟不上。所以地平线的战略就是在没有竞争的地方竞争。

我们就聚焦自动驾驶跟机器人,反正自动驾驶机器人就干几件事,就是感知、运动、决策这些东西,所以在一个相对聚焦的领域里面,它的这个算子我们也会相对聚焦。

我们就是走一个窄门,但是在这个窄门里面,没准就是豁然开朗,突然一下也是一个大的领域。其实当年英伟达就是这么干的。那我们从自动驾驶这里面走进去,突然发现机器人,那机器人的未来当然有五花八门的各种应用。天上飞的非常好的事情,有的啥都有,家里用的这个什么地方没有?所以没准走这个窄门也突然豁然开朗。

有好多的这些芯片公司,他们冒冒失失地冲进来,他们打不开市场的原因就是因为他们的工具链和整个软件的生态其实根本没有。所以就是说只有硬件能力,没有软件能力的芯片公司是活不下去的。

Q:是不是 L4 的公司距离自动驾驶终极目标更近?

A:他们的整个系统成本还是太高,从产品出发点还是不一样。他们的系统成本是围绕运营,我们面向乘用车思考消费者如何买得起这个车,那么我们出发点不一样,会导致你很多路径不一样。

Q:地平线和蔚来的合作什么时候开始?萤火虫为什么要用征程 5 而不是征程 6?

A: 那个合作比较早了,2023 年就开始合作了, 那个时候定的征程 5,因为征程 6 还没出来。

Q:如何看待车企自研芯片?

A:这些车企的老大其实都是我的好朋友,他们每个人要自研芯片的时候,其实我都会说,你应该自研,还会说有啥可能帮忙的?如果他们愿意去创业吃这么多苦,心中肯定是有很大很大的梦想,他们肯定每个人都希望成为下一个乔布斯,下一个 Elon Musk。

我觉得如果你没有这么大的梦想,你没办法去支撑这些人走过这么苦的创业经历,所以其实是值得鼓掌,那只是说我看产业的终局就是谁能成为乔布斯,谁能做成下一个 Elon Musk。那我认为可能这里面 20% 的概率有出现乔布斯跟 Elon Musk 的概率,但 80% 的恐怕还是得回归到这种开放的产业协同、产业协作。我们看手机产业其实就是这样,看 PC 产业更极端了,都不是自研。所以我关心的是终局,它一定是有一大片的市场是需要我们供应商的,所以我们把自己的工作做好就好了。我不能够去影响人家,改变人家。

Q:HSD 相对华为、特斯拉的在技术上有什么各自的优劣势?

A: 我觉得 FSD 是世界上量产车自动驾驶水平最高的,华为的水平也很厉害,我们的水平也是很厉害的, 很难比较。其实我认为到最后其实是要用户体验的,但用户体验这件事情也不复杂,也不太需要什么专业机构去评测,它无非就是三个指标,就是第一个安全度,第二个的话是不是足够的舒适度,第三个的话是不是足够的高效通行,那我觉得这三个指标其实并不难,我认为当用户的口碑好了,这个自然出来,这个结果会很明显。

Q:地平线的业务聚焦自动驾驶和机器人,这两块业务的投入是怎样的?包括钱和人的投入?

A:钱我很难给一个数据,差不多 1/20 的人在机器人领域。你看现在机器人这个样子,你还指望他们赚钱?

Q:地平线的 L3 怎么规划的?

A:L3 的基础是足够好的城区辅助驾驶,我认为足够好的城区有驾驶还需要再努力。然后很重要的就是城区辅助驾驶要有足够的部署,因为你必须通过实际运营的统计数据知道这个足够安全,所以我觉得这东西不是拍脑袋的问题。所以我一直没有那么的积极地去喊这个事,我觉得先把当下城区辅助驾驶做好。

Q:地平线的弹夹系统推出了三个版本,这三个版本量产时间节点如何,为什么是三个版本?

A:要按照我们的兴趣的话,我们巴不得只卖双征程 6P,但每个车厂他们的理解和定位不太一样。我的看法,行业趋势一定会向中而行,城区辅助驾驶会成为每辆车的标配,我认为在三年时间里,会成为 10 万车型的标配,也就是单征程 6P、双征程 6P 会成为标配。当然双征程 6M 有成本优势。

但是所有的人工智能系统它就是有这种 Scaling Law,产品越多,模型越大,它的这个效果就越好。我相信用户最终会买大算力的。我自己其实经常喜欢用基带来跟自动驾驶来比较,你会发现很有意思的现象,当年刚有 3G 的时候,只有高端机用这个,还有好多低端机用 2G 基带,3G 成为了选配。可是到了 4G 时,突然视频这么流畅的时候,你发现大家都用上了 4G,低端机也用上了。 所以我认为自动驾驶在未来的两到三年会出现一个 4G 时刻,城区辅助驾驶会成为标配,只要城区辅助驾驶足够好。

Q:地平线提出软硬结合,是不是意味着从 Tier 2 到 Tier 1?

A:其实地平线的商业本质一直都没有变,你要看过去几年的话,我们其实给主机厂提供的不仅仅是芯片,包括大量的软件工具链,包括开发工具。所以这也是地平线能够在一众的自动驾驶芯片公司里面脱颖而出。因为核心来讲的话,你在芯片之上,你要去部署软件。

所以你要帮助车企快速的部署软件,所以懂软件的芯片公司是非常重要的。所以过去的话,你看到没有软件的芯片公司其实过得都很艰难。从商业模式来讲的话也没有本质变化,我们还是二级供应商,要不然昨天晚上没有那么多的一级供应商在我们这里。这个分工我觉得是很清晰的。然后我觉得地平线一定要把自己的核心放在核心技术研发上,就是平台级的研发和推进,而把不要太多的精力放在具体这些车型的适配、测试上。

我觉得我们还是要尊重产业规律,就是做自己擅长做的事情,然后跟合作伙伴去合作共赢。

Q:您会觉得地平线推出城市辅助驾驶的时间点晚吗?其他家已经做了好几年。

我只有一个标准,就是让用户尖叫。其他都是结果而已,那不是我的目标,所以打造让用户尖叫的产品才是我们的目的。所以你说早不早,晚不晚我也不知道,我也不 care。反正现在也没有让用户尖叫的产品,也没有哪个车是因为辅助驾驶卖得好的,好像基本上没有。所以现在谈何早晚,我们最关心的是不是好产品。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。