芒果台后期剪辑室彻夜未眠的灯光下,导播正逐帧检索被遗忘的素材——这个2024年夏天,《乘风破浪的姐姐》第六季的剧本彻底失控。当李晟以断层式票数登顶全网榜单时,节目组仓促翻出压箱底的《新还珠格格》母带,试图用紧急重播填补这场始料未及的流量风暴。这让我想起三年前王心凌男孩们集体刷屏《爱你》时,芒果台同样手忙脚乱调整节目比重的场景。但李晟的突围显然更具颠覆性:一个在初舞台仅获得3秒有效镜头的"镶边选手",如何在48小时内完成从背景板到话题中心的惊天逆转?

数据监测平台显示,李晟相关话题在社交媒体呈现指数级裂变。她的初舞台直拍视频以每小时200万的增速席卷短视频平台,超话签到人数72小时内突破百万大关。这种传播势能甚至超过了前几季的"回忆杀"担当。更耐人寻味的是,李晟后援会发起的"人均安利三部剧"行动,让《新还珠格格》《花非花雾非雾》等冷门剧集集体翻红,B站二创视频播放量突破2亿次。这场看似偶然的狂欢背后,实则是观众对工业化造星模式的集体反叛。

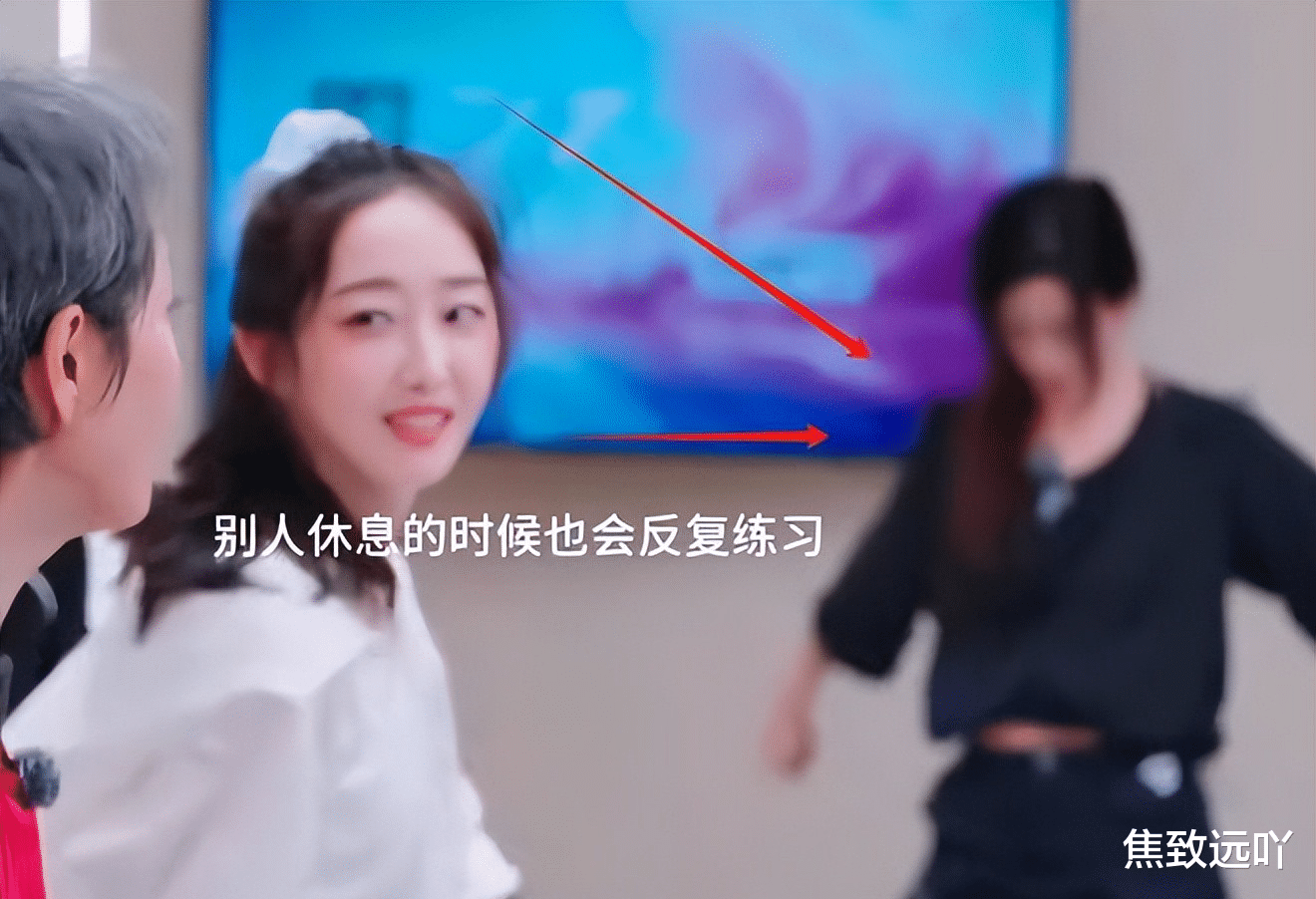

当我们在讨论李晟时,究竟在讨论什么?是《新还珠》时代的古早滤镜?是过气演员的悲情叙事?或许更值得关注的是,这场全民打投本质上是对"内娱活人"的集体寻回。在练习室花絮中,李晟反复打磨某个wave动作的身影,与隔壁休息室里的精致下午茶形成微妙对照。这种未经包装的真实感,恰似直播时代观众追捧的"电子榨菜"——我们厌倦了完美无瑕的工业糖精,反而渴望看见睫毛膏晕染后的生活质感。

心理学教授张明的最新研究指出,Z世代观众正在经历"审美祛魅期"。他们对明星的评判标准从"仰望式崇拜"转向"共情式陪伴"。这解释了为何李晟略显笨拙的练习片段比精修舞台更具传播力——当其他姐姐讨论医美保养时,她抱着保温杯啃减脂面包的画面,精准击中了屏幕前千万打工人的生存共鸣。这种"去神化"的审美转向,正在重塑整个文娱产业的底层逻辑。

《浪姐》第六季开播前,制作团队曾进行大规模观众调研。数据显示,85%的受访者认为"剧本痕迹过重"是节目最大的槽点。这迫使导演组在本季尝试"去中心化"叙事,却意外制造了更戏剧化的传播效果。李晟的逆袭轨迹,恰似观众与制作方博弈的微观缩影——当节目组试图力捧某几位"皇族"时,观众用投票权构建了全新的权力体系。

这种对抗性观看心理在近年愈演愈烈。2023年《创造营》决赛夜,制作方精心设计的出道位被观众自发组织的"民推联盟"彻底打乱。平台数据显示,素人选手林夏的集资总额突破3000万,是官方主推选手的3倍。这种集体意志的觉醒,折射出文娱市场供需关系的根本性转变:观众不再是被动的信息接收者,而是主动的内容共创者。

李晟现象最深刻的启示,或许在于它无意间成为了社会情绪的泄洪口。当经济下行压力传导至文娱消费领域,观众更倾向为"努力型选手"而非"天赋型选手"买单。这种心理投射在数据端呈现得淋漓尽致:李晟超话中"考研二战""考公失败"相关话题占比高达37%,她的每个练习片段都演变为大型励志现场。

社会学家王芳在《后疫情时代的集体心理图谱》中指出,公众正在经历"意义重构期"。当现实中的努力难以兑换确定性的回报,人们更需要在虚拟空间寻找情感代偿。李晟在采访中那句"只要努力了,观众会看见的",之所以能引发海啸级共鸣,正是因为它触碰了这个时代最敏感的神经。这种集体心理的共振,甚至超越了传统意义上的"情怀杀",构建出全新的价值认同体系。

站在芒果台27层演播厅的落地窗前,看着楼下昼夜守候的粉丝人群,我突然意识到李晟的突围绝非偶然。这个夏天,我们共同见证的不仅是一个过气演员的翻红故事,更是文娱产业迭代进程中的重要路标。当工业化造星模式遭遇审美觉醒的年轻世代,当精心编排的剧本败给原始的情感共振,或许娱乐产业的未来,就藏在那些未被剪辑的练习室花絮里,藏在每个普通人未被看见的努力瞬间里。

此刻,打开你的手机相册,是否也有某个时刻,你像李晟一样在无人问津的角落默默打磨自己?当流量时代的聚光灯终于扫过这些暗角,我们终将明白:真正的破圈从来不是资本的精心算计,而是千万普通人共同书写的时代寓言。