男子造谣“一家四口坠亡”被抓!流量狂飙时代,为何甘当“人血馒头”的搬运工?

各位刷到这条推送的朋友,请先放下你正要点赞的手指——因为你即将看到的,可能是一个用22楼坠亡惨剧编织的流量陷阱。当造谣者卞某在键盘上敲下"一家四口坠亡"的惊悚文案时,他正在烹制的,是一锅用他人苦难熬制的"人血馒头"。

"键盘侠"变异成"造谣侠"的心理密码

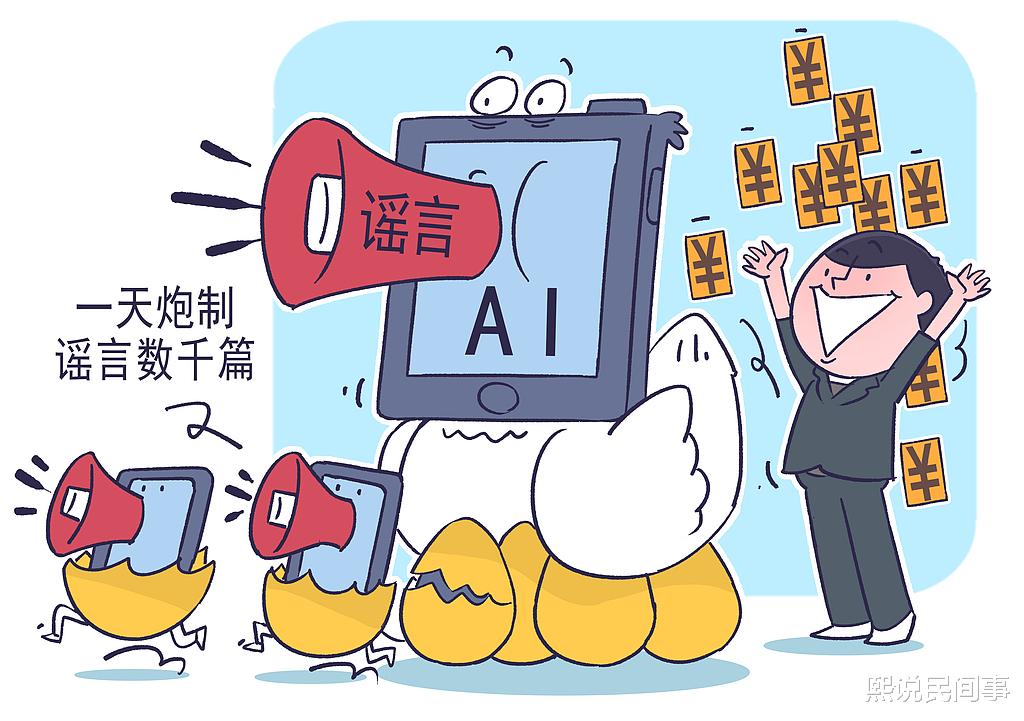

在这个每秒产生2.8万条短视频的数字世界,某些创作者似乎患上了"流量饥渴症"。55岁的卞某用22层楼高的谎言搭建的,实则是当代网络生态的魔幻剧场:虚构的坠楼惨剧收获真实流量,编造的死亡故事兑换现世利益。

心理学中的"尖叫效应"在此展露无遗——就像原始丛林中,人类会本能地关注同伴的惊叫。那些标注着"突发!""速看!"的血色标题,正是精准刺中了我们大脑皮层深处的原始焦虑。当某短视频平台每分钟有5000条新内容争夺眼球时,造谣者已深谙"流量越血腥,算法越兴奋"的丛林法则。

平台算法:看不见的"谣言催化剂"

某平台日均播放量超过800亿次的算法系统,本质上是个没有道德判断的"流量永动机"。它像闻到血腥味的鲨鱼,把卞某的谣言视频推送给10万+用户的过程,完美演绎了"谣言传播公式":惊悚指数×传播速度=平台KPI。

这种"智能喂养"模式正在制造集体认知失调:用户被圈养在由算法构筑的信息茧房里,渐渐丧失对真相的渴求。就像卞某事件中,当警方通报辟谣时,流量早已流向下一波猎奇内容——我们似乎都成了被AI饲养的"数字仓鼠",在谣言转轮上不停奔跑。

法律利剑与全民防谣的攻防战

公安机关依据《治安管理处罚法》对卞某的处罚,划清了言论自由与造谣生事的边界。但法律制裁只是治标之策,真正的治本良药需要全民参与熬制。

试想这样的场景:当你在家庭群看到"某地爆发神秘病毒"时,是否习惯性按下转发键?当小区业主群疯传"人贩子出没"时,可曾想过核实信息来源?这些日常细节,正是谣言病毒传播的温床。

重建数字时代的"真相免疫力"

斯坦福大学研究发现,65%的中老年人难以辨别网络信息的真伪。但真相防御战不需要高深技术,记住"三秒法则"足矣:遇到惊悚信息时,深呼吸三秒,问自己三个问题——消息来源可靠吗?其他媒体有报道吗?内容逻辑自洽吗?

当一条消息的情感分超过事实分时,就该亮起红灯。

熙熙寄语

卞某的22楼谣言终会坠入遗忘深渊,但这场闹剧留给我们的思考仍在高空飘荡:当数字世界的海市蜃楼越来越逼真,我们是否正在集体患上了"真相厌食症"?

下次看到"震惊体"推送时,不妨做个实验:把准备点赞的手指移向"举报"按钮。因为在这个人人都是信息守门员的时代,抵制谣言的最佳姿势不是当沉默的观众,而是成为清醒的裁判。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。