冰雹来袭,广州人,你准备好了吗?

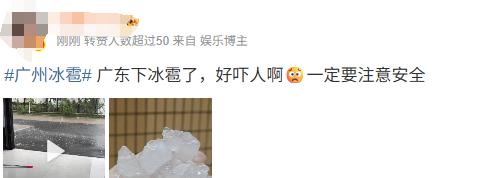

近日,广州的天气再次给市民带来了惊吓。就在5月4日下午,多区突现强对流天气,冰雹带着撕裂般的声响砸向大地。这让每个生活在这座热情四溢的城市的人都感受到了自然的威力。这种突如其来的天灾让许多市民出口成脏,有网友感慨:“这样的天气真是让人无法招架,冰雹警报是否太频繁了?”还有人提出疑问,“冰雹究竟为何如此疯狂?我们能够为自己的安全做些什么?”

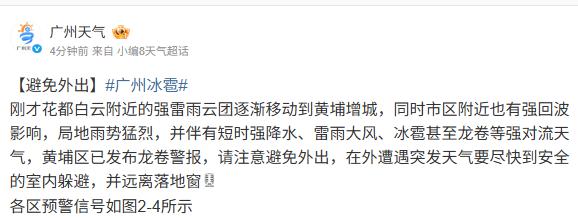

无疑,冰雹的袭来伴随着一阵阵狂风和暴雨,让人措手不及。从花都到白云,再到黄埔,不少地区成为了冰雹的“重灾区”。根据气象局的数据显示,截至当日下午五点,预警信号相继发布,气象台形容当时的天气状况“极其不稳定”。在这样的情况下,公众安全意识显得尤为重要。大多数市民或许并没有这方面的经验,面对天气突袭时,手足无措的情景可想而知。

但反过来说,我们是否应该反思到底是自然的不公,还是我们缺乏足够的应对准备?具体来看,冰雹是一种极端天气现象,其形成需要特定的气象条件:强烈的上升气流和湿度的结合。在冰雹的形成过程中,水滴在云层中上升,逐渐冻结并形成冰块,最终重返大地。这种异常天气在全球范围内普遍存在,但在华南地区,尤其是广州,由于地理条件与城市化进程,加上海洋湿气的影响,冰雹现象似乎表现得更加频繁且剧烈。

从历史的角度来看,广州并不是首度遭遇冰雹灾害。在过去的几年中,冷空气与暖湿气流的交替,导致了类似频发的气象现象。按照气象局的统计数据显示,近年来广州地区发生的冰雹事件逐步上升,尤其是在春秋季节,冰雹的发生频率更是加大,似乎预示着气候变化带来的新挑战。

面对如此严峻的天气情况,公众应当认识到,气象预警不仅是必要的,更是防范潜在危险的第一步。科学的气象预警能为我们提供提前的风险评估,使人们能够做出及时的反应。即使在预警发布的背景下,市民对于冰雹等极端天气的认识仍然薄弱,这时就需要我们加强气象科普工作。

冰雹来袭时该如何应对呢?许多人在发生极端天气时可能遇到的第一反应是恐慌。尤其是在驾驶的情况下,稳定心态,及时采取有效的措施尤为重要。冰雹来临时,务必降低车速。电闪雷鸣之际,许多人可能因为紧张而选择加速,但这样反而容易造成更严重的后果。在事故发生的瞬间,车辆与冰块的撞击势必会加剧,甚至可能导致碰撞事故的发生。因此,降低车速,保持车距,无疑是应对冰雹的首要策略。

寻找安全的停车位也是关键。如果你能及时得知周围有大型商场或者超市,太好了,这里可能是最避风港。在这些地方,地下停车场可以提供相对安全的环境,极大降低冰雹对车辆造成的损伤。然而,并非所有的地方都有地下停车场,若在这种情况下周围没有安全的庇护所,不少人困惑于该如何应对。实际上,临时停车后,乘员应当迅速转移到后排,因为前排有挡风玻璃,重物砸下来的概率更高,后排相对安全。

然而,冰雹来袭时,城区当局不仅需要依靠市民,也应对此类情况进行有效的应急管理。例如,在街道上设置警示标志,派遣志愿者(如社区工作者)来帮助指导车辆停靠。更有甚者,气象局可以进一步开展城市与气象监测系统的结合,在极端天气来临前,通过各个媒体通道宣传科学避险知识。市民也应在遇到天灾时保持理智,尽量避免因为恐慌导致的不理智行为。

在停车后,打开双闪灯应当成为每位驾驶者的自觉行为。很多人可能会忽略这个细节,但在恶劣天气下,能否告知后方车辆自己的行驶状态至关重要。特别是在天色昏暗的情况下,除了开启双闪灯,示宽灯也是“隐形的护身符”。即使前方有积水或其他障碍,提醒后方行驶的车辆是每位司机的责任。

冰雹过后,我们也不能掉以轻心。即使天气渐渐好转,巡视爱车的受损情况仍然是必不可少的工作。及时检查车窗、车身,确认是否有破裂或者比较严重的损伤。避免在冰雹之后出门,车上残留的冰雹碎渣也应尽快清理,以免对行车造成不必要的影响。

更重要的是,冰雹往往伴随着雷电天气出现。而雷电对于车内乘员的风险,常常被许多人忽视。在雷雨天气来临时,尤其是高速公路上,车辆内其实是最安全的地方。因此,遇到雷电切勿轻言下车。很多情况下,面对突如其来的降水和雷电,确定安全才是上策。

从这个角度看,加强个人及社会的应急预警与管理,不再仅仅是一场热议,而是需要被认真思考和落实的社会责任。无论是气象局的科学预警,还是政府的应急管理,亦或者是公众的自我保护意识,都应当合力构建一道安全防线。在未来,随着极端天气的频繁发生,人们的科学素养和应急意识也应与时俱进。像冰雹这样的极端天气现象或许再也不会留给我们太多的准备时间,因此,面对气候变化这个全球性的问题,我们每一个人都不应感到无能为力。

冰雹来袭无疑是对我们的考验,但面对考验,我们并非束手无策。当我们从防范到应对,再到事后的反思,每一个环节都是提升个人和社会安全的机会。气候变化已然成为不可忽视的事实,社会各界应携手合作,增强脆弱群体的应急能力,确保每一个城市每一个家庭都能在极端天气的阴影中找到一丝阳光。在这个过程中,气象知识的普及,无疑将是最有效的武器。

数据显示,近年来极端天气事件的频率在全球范围内正在上升,根据环境保护组织发布的数据,过去十年间,全球极端天气事件(如冰雹、洪水等)有所增加,预计未来的气候波动将继续加剧。因此,提升人们的气象安全意识,将成为应对未来极端天气事件的重中之重。通过具体案例的学习和知识的传播,我们能够更好地接受自然的挑战,保护自己、家庭和社会。

面对自然,我们终究只能接受与适应。希望在未来的日子里,广州的市民们都能拥有更为坚实的自我保护能力,面对各类灾害时能从容应对,而不是被动逃避。每一场冰雹过后,带走的不仅是外界的威胁,更是对我们智慧与勇气的考验。我们能否在风雨之后,重新站立,仍然取决于这片土地上每一个生活在这里的人。