靳东刚参加完两会,就再获“新身份”,48岁的他如今到底有多牛?

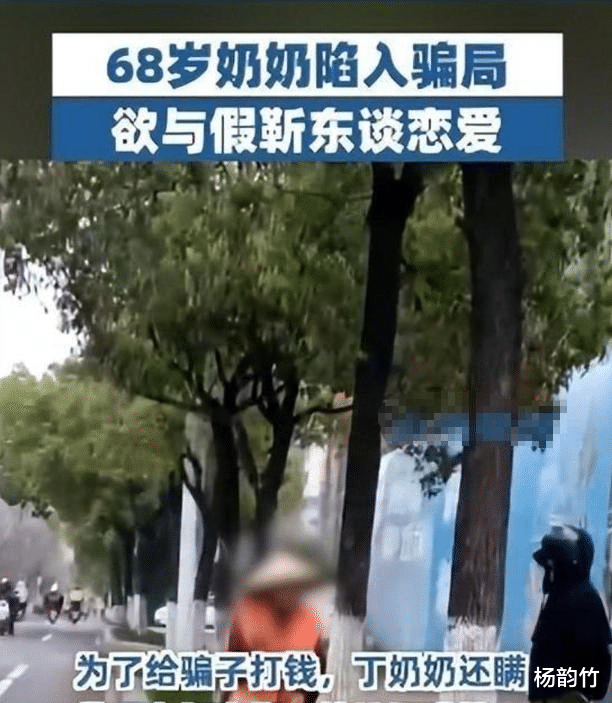

2024年5月,上海某派出所接到报案:67岁的王阿姨执意要给"靳东"转账50万投资新剧。民警发现,诈骗分子利用AI换脸技术制作了长达3小时的"靳东专访",视频中的"靳东"不仅神态举止逼真,还能根据对话内容实时调整表情。这种新型诈骗手段的背后,是AI技术滥用引发的社会危机。根据公安部最新数据,2023年全国AI诈骗案件同比增长240%,中老年群体受骗率高达78%。

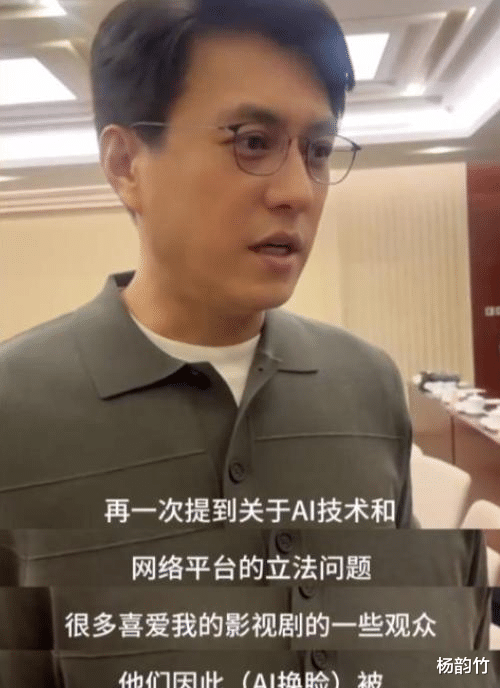

在这场科技与道德的博弈中,靳东率先吹响了反击的号角。在2024年全国两会上,他提交的《关于建立AI数字人身份认证体系》提案引发热议。提案中特别建议:建立演艺人员数字身份DNA库,对网络平台的AI生成内容进行源头追溯。中国政法大学人工智能法治研究中心主任王立教授评价:"这是国内首个针对名人数字权益保护的系统性立法建议,具有里程碑意义。"

令人深思的是,这种AI侵权现象已形成完整产业链。某网络安全公司最新调查显示,暗网中"明星换脸模型"的售价从3000元到20万元不等,配套的声纹克隆服务更是明码标价。去年曝光的"AI明星带货"案件中,某MCN机构利用虚拟主播技术,同时"雇佣"30位明星的数字分身进行直播带货,单日销售额突破5000万元。

面对汹涌的AI浪潮,明星们开始探索新型防御策略。靳东团队开创性地推出"动态数字水印"技术,在公开影像中嵌入肉眼不可见的身份标识。这种创新举措很快引发连锁反应——周杰伦工作室推出"反AI演唱会门票",黄晓明团队开发"声纹认证APP",形成了一道独特的数字防线。

但技术对抗远非治本之策。笔者在走访北京多个社区时发现,68%的中老年人无法分辨AI生成内容。朝阳区反诈中心民警张涛讲述了一个令人心碎的故事:独居的李奶奶将养老钱转给"AI靳东"后,每天仍坚持给虚假账号发送养生食谱。"她不是相信骗子,而是需要情感寄托。"这句话道出了AI诈骗猖獗的社会根源。

这种背景下,靳东的社会角色正在发生微妙转变。他不再仅是荧幕上的精英形象,而是化身数字时代的"安全向导"。其团队制作的《银发族网络生存指南》短视频系列,用情景剧形式演示防骗技巧,在老年群体中播放量突破3亿次。这种将社会责任融入内容创作的做法,为公众人物应对技术挑战提供了新思路。

在杭州某小学的德育课堂上,孩子们正在讨论"靳东节水课堂"的趣味动画。作为新任"中国节水大使",靳东没有停留在拍摄宣传片的层面,而是将节水理念植入情景喜剧《水管家日记》。这种"娱乐+教育"的模式,让节水知识在青少年群体中的知晓率提升了47%。

这种创新背后,是靳东对传统文化的现代表达。他主持的《国风实验室》网络直播,用AI复原技术让年轻观众与历史人物"对话",单期最高观看量达8000万人次。中国传媒大学文化传播研究院的调研显示,这种"科技+文化"的传播方式,使95后群体对传统节日的参与度提升了32%。

更值得关注的是,靳东在家庭生活中的"去明星化"实践。他在采访中透露,每周三固定是"家庭科技日",和孩子一起研究防诈软件开发。这种将社会责任融入家庭教育的做法,恰似现代版的"言传身教"。教育专家指出,这种真实的生活状态,比刻意营造的完美人设更具感染力。

站在48岁的人生节点,靳东的身份拼图愈发清晰:他是AI诈骗的受害者,也是数字立法的推动者;是传统演员,也是科技传播者;是荧幕精英,也是节水大使。这种多重身份的融合,恰如一面时代的多棱镜,折射出公众人物在社会变革中的新定位。

当我们为"假靳东"的骗局愤慨时,不妨思考:在虚实交织的数字世界里,每个人都是信息洪流的参与者。靳东的故事提醒我们,技术时代的生存智慧,不仅需要法律规制和技术防护,更需要每个普通人的认知觉醒。正如他在某次访谈中所说:"防AI诈骗最好的防火墙,不在手机里,而在我们心里。"

此刻,不妨问问自己:当AI可以完美复制任何人的形象时,我们该如何守护内心的真实?这个问题的答案,或许就藏在靳东不断更新的"身份列表"中,等待我们共同书写。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。