月薪22万爹养出的恶女:13岁网暴他人,受害人索赔500万

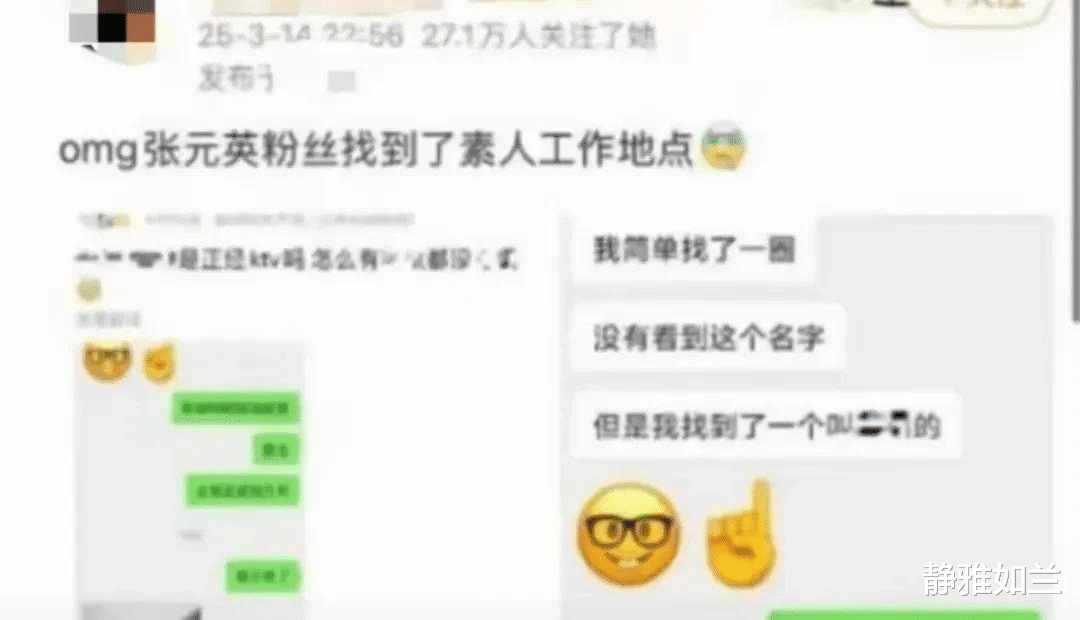

2023年夏末的这场网络风波,犹如一面多棱镜,折射出数字时代特有的社会症候群。13岁的谢姓少女在微博战场上的"开盒"操作,不仅暴露了技术赋权下的代际鸿沟,更揭开了科技新贵家庭教育中潜藏的暗礁。当我们凝视这场闹剧时,看到的不仅是某个副总裁的家庭教育危机,更是整个数字原住民世代与成人世界价值观的激烈碰撞。

这个生长在算法喂养下的Z世代女孩,早已将数字世界视为生存主场。她熟练运用着父辈创造的网络工具,却形成了截然不同的权力认知——在虚拟空间里,隐私数据是随时可以调取的武器,父辈的社会资本是天然的保护伞。这种认知偏差在剑桥大学2023年《数字原住民行为研究》中得到印证:63%的青少年认为网络行为与现实世界存在"次元壁",近半数将社交媒体账号视为"游戏角色"而非真实人格。

更值得警惕的是,这场闹剧暴露了技术特权阶层的代际传递风险。当马斯克的儿子因不当网络行为登上热搜,当某硅谷高管千金在TikTok炫耀家庭监控系统,我们不得不正视:掌握数据权力的科技精英,正在将技术优势异化为子女的"数字超能力"。这种现象被麻省理工媒体实验室定义为"算法世袭"——技术红利通过家庭教育形成的新型阶层壁垒。

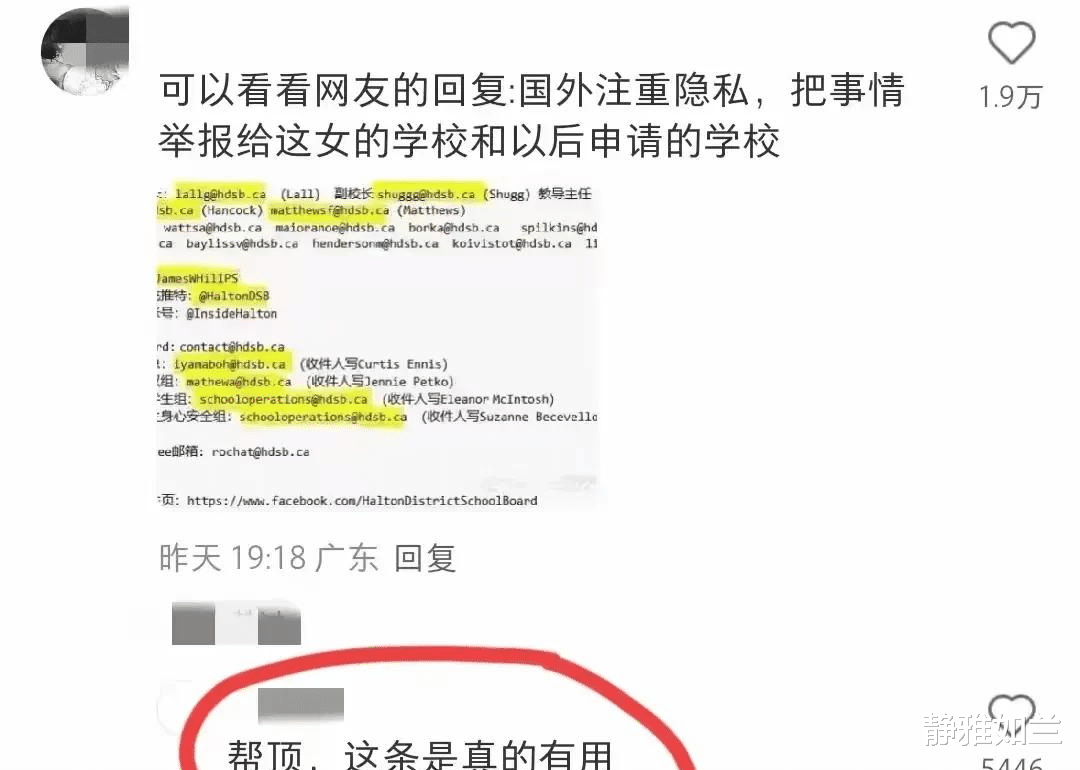

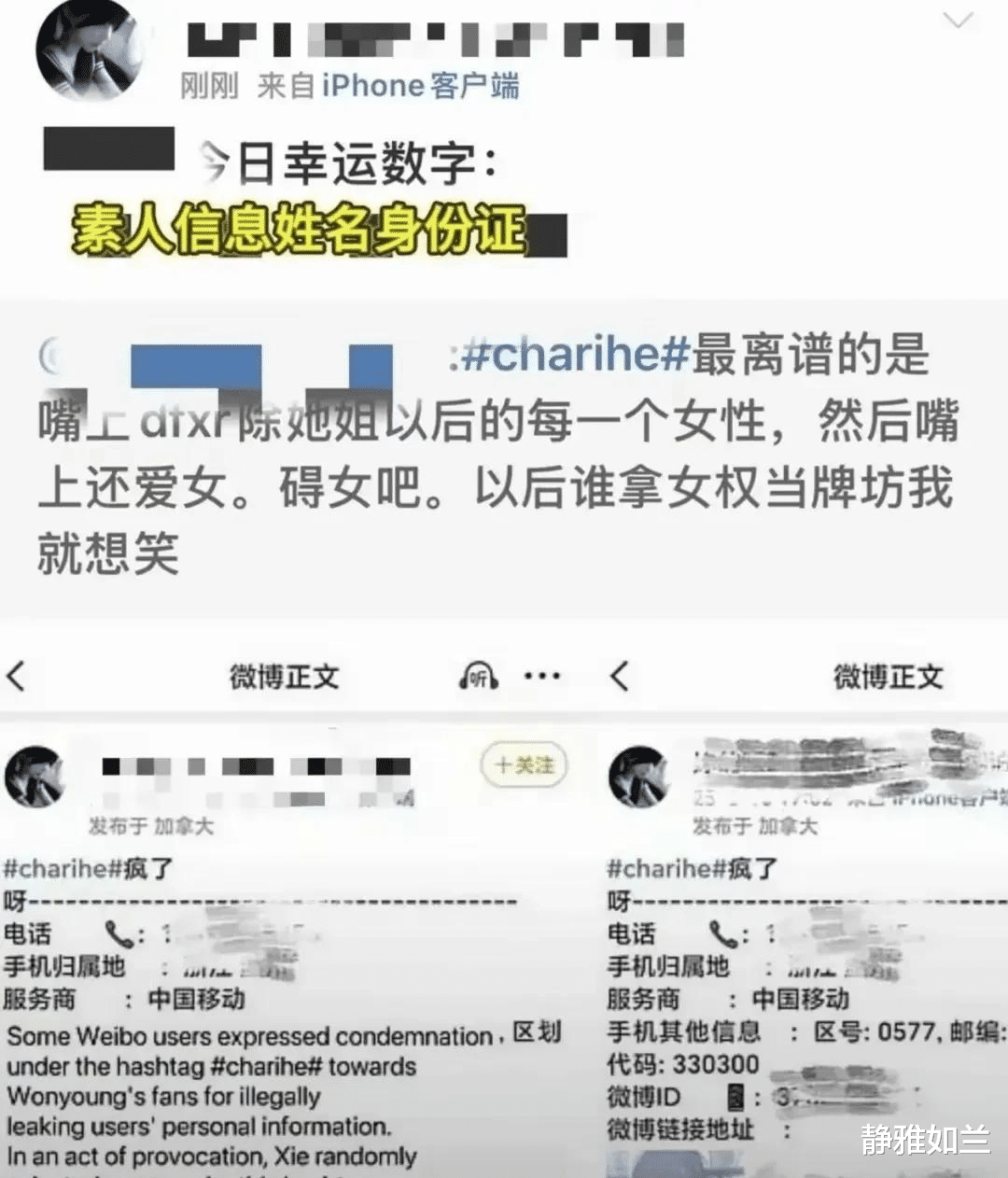

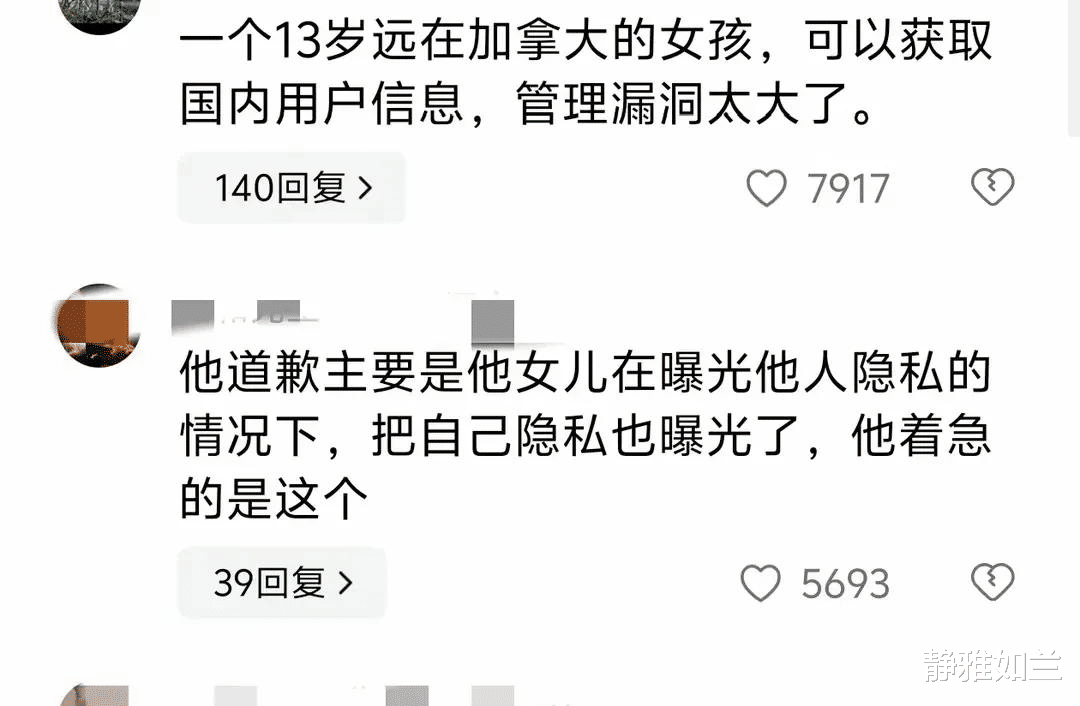

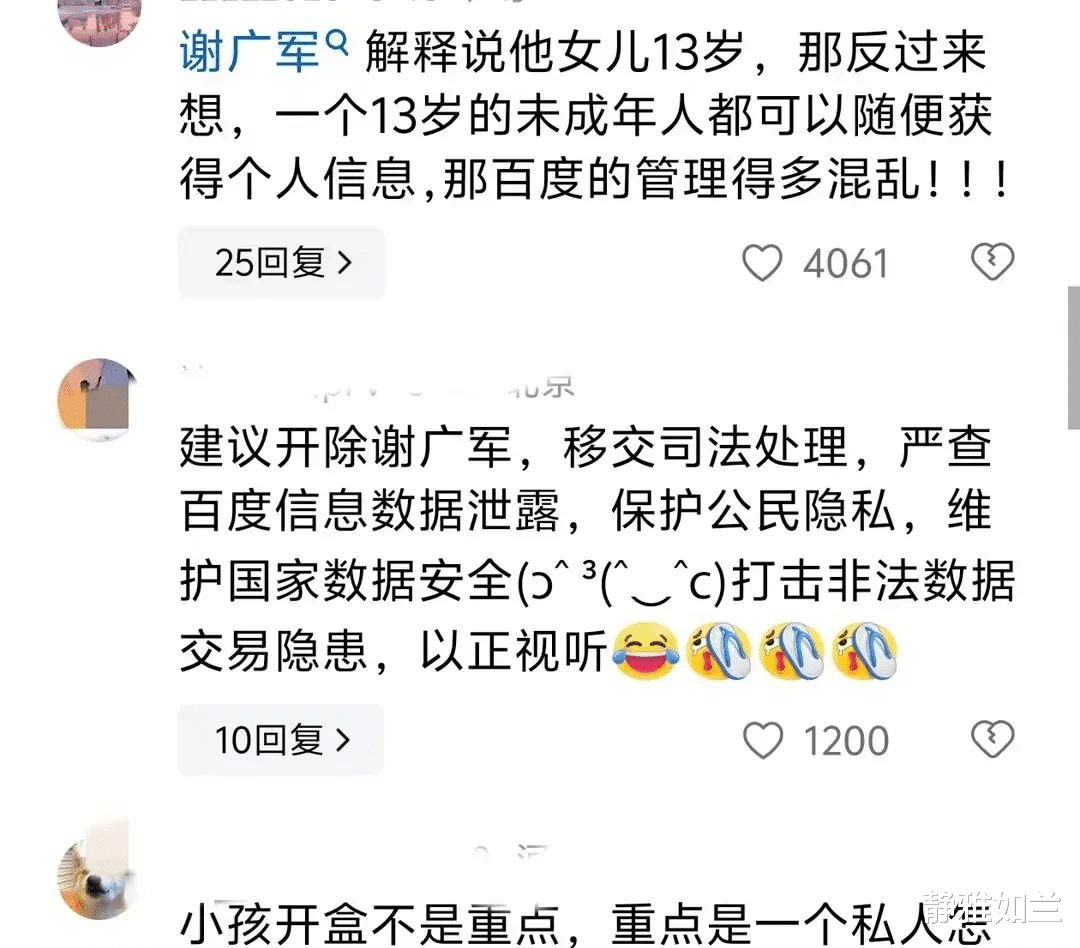

事件发酵后,公众将矛头直指百度的信息安全体系。但更深层的矛盾在于,科技公司在数据保护与商业利益间的永恒博弈。据中国互联网协会最新报告,2023年上半年数据泄露事件中,78%涉及内部人员权限滥用。百度作为拥有6.74亿月活用户的超级平台,其员工及家属的权限管理盲区,恰似数字时代的"灯下黑"。

这个13岁少女能轻易获取网友隐私的路径,暴露出令人不安的技术现实:在生物识别普及的今天,一个未成年人的手机可能比FBI的数据库更危险。欧盟网络安全局(ENISA)的模拟测试显示,普通中学生的智能手机里,平均存储着37个应用的授权记录、15个自动填充的密码字段和9个云端备份的通讯录——这些数据在技术手段下,完全可能被重新编译成"开盒"武器。

更吊诡的是,科技公司引以为傲的"用户体验"正在制造保护悖论。当百度地图的"家人位置共享"功能日调用量突破2亿次,当云相册的AI人脸识别精度达到99.7%,这些便利性设计在家庭教育缺失的场景下,完全可能异化为隐私泄露的管道。正如斯坦福大学网络伦理研究中心警示的:"每个便利功能背后,都可能藏着潘多拉魔盒的钥匙。"

在这场舆论风暴中,谢广军的朋友圈道歉被指"既当裁判又当运动员",这种尴尬处境恰恰揭示了数字时代的教育困境。传统家庭教育面对技术洪流时的无力感,在硅谷新贵群体中尤为明显。苹果CEO库克曾在访谈中透露,他给侄子的生日礼物是部只能通话的老人机——这个黑色幽默的背后,是科技精英对数字原住民的集体焦虑。

我们需要重构的不仅是家庭教育范式,更是整个社会的责任分配机制。深圳某重点中学的"数字公民"课程试点值得借鉴:通过模拟数据泄露、网络暴力等场景,让学生在虚拟世界体验"施害-受害"的双重角色。这种沉浸式教育的效果令人振奋——试点班级的网络不当行为发生率下降92%,学生对隐私保护的认知水平提升147%。

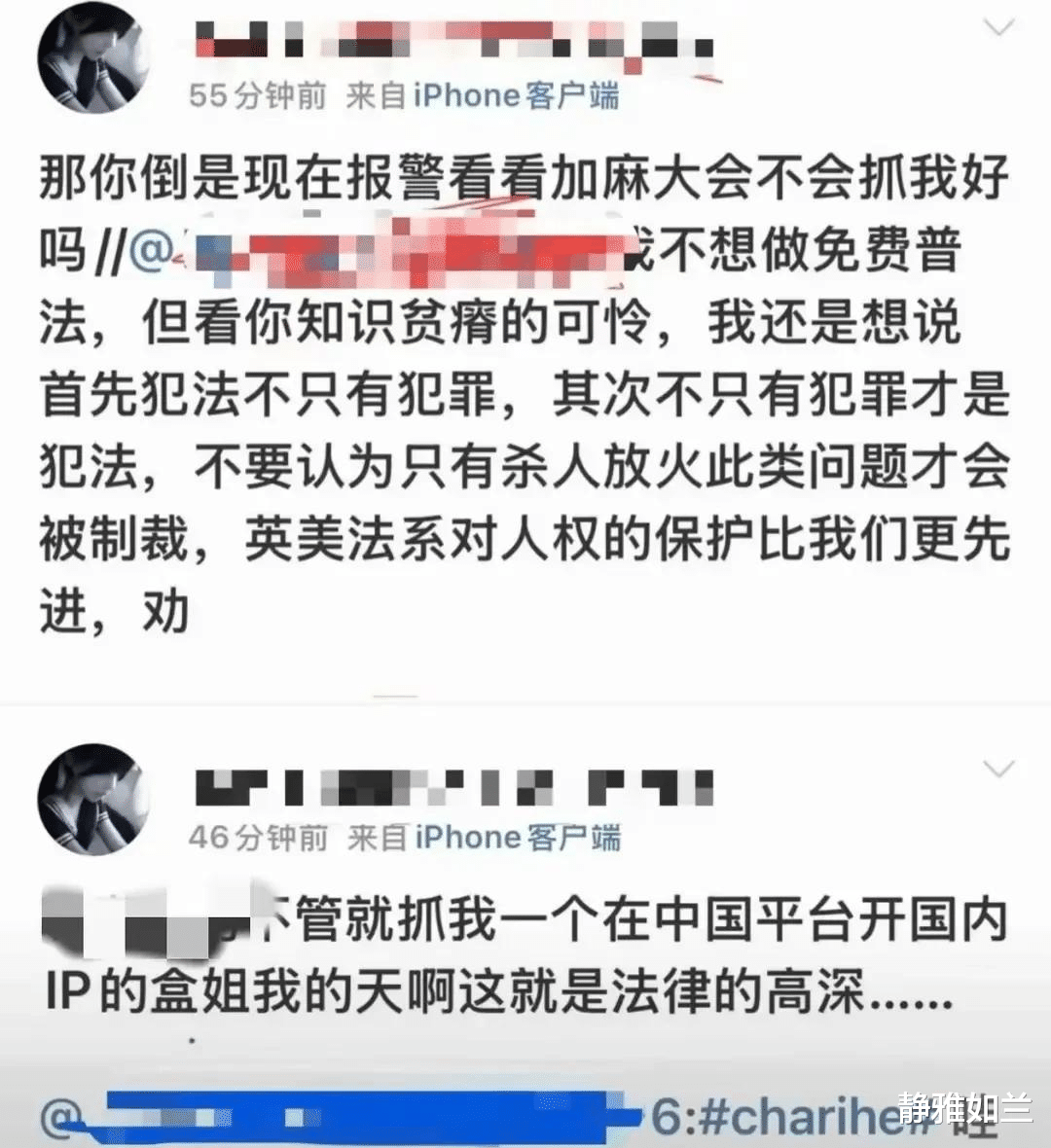

在制度层面,杭州互联网法院近期审理的"青少年网络行为连带责任案"开创了先例。判决书中明确:"监护人应对未成年子女的网络行为承担技术监管义务。"这种将家庭教育责任量化为技术指标的法律实践,或许能为破解"熊孩子+黑科技"的困局提供新思路。毕竟,在万物互联的时代,教育已不仅是家风传承,更是涉及公共安全的系统工程。

技术平权的乌托邦与现实之路这场风波最深刻的启示,或许是技术平权道路的艰巨性。当我们在为5G普及欢呼时,某个副总裁的千金正在用更快的网速实施"开盒";当我们畅想元宇宙未来时,新的数字鸿沟正在代际之间悄然形成。联合国儿童基金会2023年白皮书指出:全球12-15岁青少年中,68%掌握着超越父母的技术能力,但只有23%接受过系统的网络伦理教育。

破局之道或许藏在技术本身。区块链领域的"年龄感知智能合约"试验令人眼前一亮:通过零知识证明技术,系统可自动识别未成年人账户并限制敏感操作,同时保护真实年龄隐私。这种将技术伦理写入代码底层的尝试,正在柏林和新加坡展开试点,初期数据显示网络欺凌事件下降55%。

但真正的曙光,仍在于构建多方共治的生态体系。就像上海浦东新区的"数字监护人"计划,通过家长、学校、平台三方密钥共管未成年人账号,每次敏感操作都需要双重认证。这种"技术+制度"的制衡设计,或许能让下一代的数字足迹走得更稳当些。毕竟,我们创造的技术乌托邦,不该成为滋养特权的温床。

结语:在代码森林里重建巴别塔当谢家父女的闹剧逐渐淡出热搜,那些刺痛的追问依然悬而未决:我们该给数字原住民怎样的武器?又该设置怎样的防护栏?这场风波恰似数字文明的成人礼,提醒着我们技术赋权的双刃剑本质。

或许真正的解药,就藏在技术与人性的结合部。就像古希腊人在酒神节通过狂欢化解社会矛盾,我们需要为数字世代创造更多价值碰撞的"安全屋"。当00后程序员开始在GitHub上开源"道德算法模块",当硅谷的极客父母们组建"数字蒙台梭利"社群,希望的种子已然萌芽。

站在算力爆炸的奇点上,每个成年人都该自问:我们留给下一代的,究竟是打开新世界的密钥,还是囚禁人性的数字牢笼?答案或许就藏在每次点击前的刹那迟疑,在每个代码段落里的道德思量。毕竟,技术可以迭代升级,但人性的光辉,永远是我们穿越数字迷雾的灯塔。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。