3000万新能源车主的困惑:谁为“电池焦虑”买单?

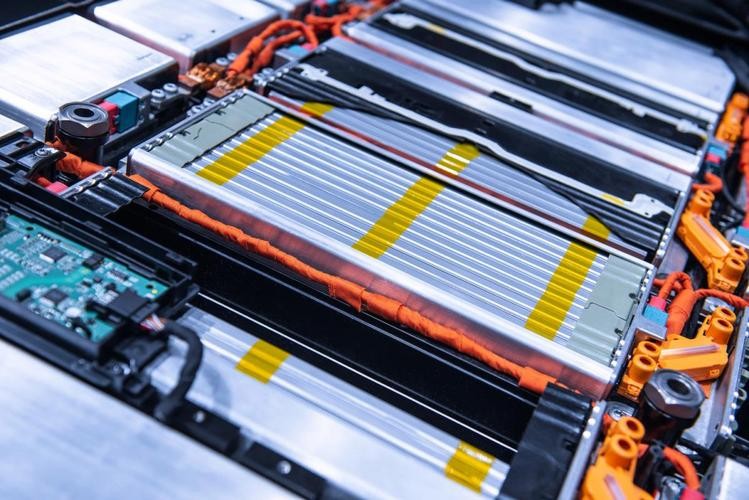

动力电池是新能源车的动力核心,也是新能源车焦虑的核心。

新能源车发展已经超过10年,截止2024年底,新能源车车主保有量超过3000万,但是作为新能源车的核心,动力电池带给车主的焦虑从未减少。

从续航里程的纠结到电池老化的无奈,从自燃风险的恐惧到技术路线的迷茫,动力电池既是科技进步的象征,也是人性焦虑的放大器。“电池焦虑症候群”在新能源时代成为一个特殊的人群。你只要买了一辆新能源车,这些焦虑你就始终回避不了。

里程焦虑:当数字成为心理枷锁

“续航600公里够吗?”这也许是每一位新能源车主购车时的灵魂拷问。

车企不断堆砌电池容量,续航能力从当初的200公里一路堆砌到现在的1000公里,但数字的攀升却未能缓解车主的焦虑。续航虚标,气候环境让电池续航动辄就要打上七八折,甚至五六折。

有车主曾经自嘲:“电量低于50%就开始心慌,仿佛手机只剩一个电。”这种心理的背后,是补能网络的脆弱。全国400万根公共充电桩,但充电桩的分布不均,充电速率的参差不齐,让5.5:1这个看似合理的车桩比数字沦为纸上谈兵。特别是每逢节假日出行需求集中爆发的时候,这种焦虑还会以几何级数倍增。

有人将希望寄托于换电模式,有人更看好超快充,都是希望用补能方式的革新来缓解用户的里程焦虑。但前者的规模还无法改写市场规则,后者让用户在“快充伤电池”、“电网无法支撑”的观点中犹豫不决。补能方式的革新,像一场没有终点的马拉松,车主始终在“够用”与“冗余”的夹缝中挣扎。

安全焦虑:“零自燃”的拷问

安全不仅是技术问题,更是人性的考验。当车企将“热失控防护”写入宣传册时,车主却在深夜充电时辗转反侧。

但凡有新能源车自燃的新闻,舆论总是会联系到动力电池。毕竟,电池作为一个能量的“仓库”,液态电解质的易燃性如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,公众的恐惧根植于对化学能的天然敬畏,这让人将其始终视为一个潜在的不安全因素。

即便车企用针刺、水淹、枪击等等实验,用“零自燃”的成绩和各种权威机构的数据来自证清白。但每一次新能源车自燃的新闻,无论最终是否是由电池引起,都在灼烧消费者的信任。

北京理工大学教授杨晓光指出传统锂电已逼近安全极限,而国家消防救援局消防监督司更是在发布会上对近年来新能源汽车起火问题定调:第一,锂电池的热失控不可避免;第二,灭火救援的难题还没有有效解决。这无疑是啪啪打了车企“零自燃”的脸。

这让再精密的热管理系统也显得苍白,想要消除电池安全焦虑,成为一种奢求。

寿命焦虑:时间是对新能源车省钱的诅咒

“换电池比车还贵”——上海车主张先生的遭遇撕开了行业最痛的伤疤。他的Model S电池更换报价22万元,而二手车残值仅16万元。冰冷的数字宣告着“车未老,电池已衰”的残酷现实。

当尝尽了新能源车带来的新鲜体验之后,摆在3000万车主面前的现实难题,是8年质保到期,电池容量和性能衰减,由此导致的动辄数万元的换电费用、高昂的维修成本、以及跳水的二手车残值,正在加剧车主们的焦虑。

之前有调查数据显示,在采样的59款纯电车型中,动力电池包的零整比均值高达50.96%,这意味着,一辆20万的新能源汽车,动力电池的维修价格可能超过10万元。而即使用户对车辆爱护有加,但动力电池在经过几年的正常使用后,也会出现不同程度的衰减。当电池容量衰减到60%-80%时,车辆的续航里程会大幅缩水,甚至无法满足日常需求。

特别是当“8年质保”过期后,电池的隐形成本逐渐显现。在电池成本占整车价格30%-50%的现状下,“换电还是换车”成为一道无解的选择题。

焦虑的根源,是电池与整车生命周期的错位。当车企追逐能量密度的竞赛时,循环寿命的研发却步履蹒跚。

选择焦虑:技术“迷宫”增加背刺机率

在车企用越来越通俗的语言向大众传播技术之后,正应了那句话:“知道越多,懂得越多,选择越难。”

磷酸铁锂、三元锂、钠离子、大圆柱、半固态、全固态……动力电池技术路线的纷争,500km、800km、1000km的续航能力的快速迭代,3C、4C、10C一个比一个高的充放电倍率,让用户陷入选择的迷宫。

特别是在眼下这个时期,一方面是动力电池解决方案进入发展瓶颈期,各种新技术正处在“欲发未发”的博弈阶段;另一方面,行业内卷让企业不惜牺牲利润、牺牲老用户,也要强行加速迭代升级,加大了背刺用户的机率。

技术的升级与替代,企业间的你追我赶,固然可喜,但用户却在这种技术轰炸中迷失。

结语:

目前看来,用户对新能源车的各种焦虑,绝大多数来源于动力电池。想要消除这些焦虑,还有很长的路要走。电池自身技术的突破;补能生态的重塑;电池成本的控制和健康评估和质量保障体系的建立……但更深层的治愈,或许还在于行业的坦诚——承认技术的局限,尊重用户的恐惧,让用户对新能源车的认知更加清晰。(文/优视汽车 老炮 )

注:配图来自网络,权利归原作者所有,如有侵权请联系删除,一并感谢!本文仅代表作者个人观点,不代表优视汽车的立场。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。