16万生育补贴能解决生育率低迷吗?

小李是一位在某一线城市工作的普通白领,最近跟朋友们在聊天时,他说起了一个热门话题:生孩子的事。

大家都很惊讶,因为在他们的印象中,小李一直是那个坚定的“丁克”。

不过,这次小李的态度有所松动,原因是他看到了新闻说一些地方政府推出了“生娃补贴”,高达16万。

这让他想到,也许生活中的某些压力可以因此得到缓解。

那么,这笔钱真能改变大家的生育观念吗?

还是说,它只是一个宣传噱头?

近年来,有个趋势引起了社会广泛关注,那就是生育率不断下降。

据统计,2023年的生育率已经跌至1.1,这个数字远低于维持人口稳定的2.1水平。

这一现象让不少学者和政策制定者感到担忧,因为它可能带来人口结构的失衡和老龄化的问题。

人口减少意味着劳动力供给不足,社会养老压力加大,家庭结构也会发生变化。

越来越多的人不愿意生孩子,这不仅仅是因为政策的变化,更涉及到生活成本上升、生活方式的改变,还有年轻人对未来的不确定性。

在这个背景下,生育补贴政策成了一个备受关注的话题。

许多年轻人对于生育望而却步,很大原因是经济压力的巨大。

养育一个孩子从出生到成年的开销在很多家庭看来是难以承受的负担。

相关研究显示,我国的孩子从0到17岁的平均养育成本已经达到48.5万元。

这个数字对于普通家庭来说,可能意味着多年积蓄,甚至是债务压力。

一线城市养育成本更是悬在年轻人头上的大山,据说养一个孩子大约需要100万元。

面对这样的经济现实,很多夫妻即便想要孩子,也会被迫重新思考。

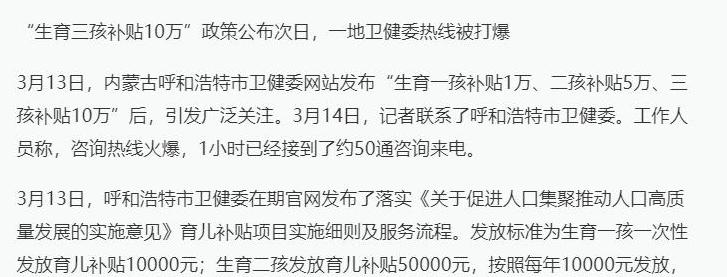

面对这种情况,地方政府推行的生育补贴政策无疑是一种尝试。

这个补贴金额在低收入家庭眼中是一笔不小的支持,尤其是在生活费、教育费的压力下,能有所缓解。

不过,补贴只能覆盖一部分开销,而不是生育决定的唯一影响因素。

比如在呼和浩特,当地政府打出的16万补贴无疑让不少居民动了心。

但事实是,这笔钱对于高昂的生活成本来说,依旧是杯水车薪。

而且,许多隐形的成本,如女性因生育面临的职业中断风险、教育资源不均等,并未能通过补贴获得解决。

想对这个问题有更深刻的理解,我们需要从更宏观的角度入手。

经济补贴是一种激励措施,却不是唯一之道。

构建一个生育友好型社会,需要更为全面、系统的改革和长久的观念转变。

降低婚姻门槛与整治天价彩礼是当务之急,这样可以减少结婚生子的经济负担。

此外,住房成本的降低、教育资源的均衡分配以及职场的性别平等等问题,也都迫在眉睫。

鼓励男性更多参与育儿,减轻女性因生育而在职业晋升上的劣势也是关键一步。

更深层次的,还有大家对“多子多福”的传统观念的反思。

未来的人不再担负“养儿防老”的重任,而是把育儿视为一种社会责任,这种转变的实现还有很长的路要走。

政策的推动固然是一种探索,但从根本上解决生育率问题,还需重视社会的综合成本与个体的生存压力之间的平衡。

也许16万补贴只是一场及时雨,能解部分燃眉之急,但若不解决住房、教育、职场等方方面面的困扰,我们仍将面临“不敢生”的困境。

我们可以畅想,一个友好的社会环境能够使新一代父母不再为生育担忧,也许那样的未来距离我们已经不远。

每一项政策的施行,都是为未来更加稳定的人口增长、大众心态的转变打下基础。

届时,我们将共同见证这一切的变化。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。