《奔跑吧》:流量狂欢下的综艺困局与精神迷失

(文/小明学长)

2025年,《奔跑吧》第13季在一片争议中登场。这档曾以“撕名牌”风靡全国的国民综艺,如今深陷“情怀税”“工业糖精”“流量泡沫”的舆论漩涡。从“奔跑”到“走男”,从竞技热血到敷衍摆烂,这场长达十余年的综艺实验,不仅折射出娱乐工业的异化逻辑,更成为观察中国综艺生态的标本性事件。

一、流量与内容的撕裂:资本逻辑下的“工具人”困境

《奔跑吧》的困境,本质是资本逻辑与内容价值的根本性冲突。节目组深谙“黑红也是红”的流量法则,将嘉宾选择标准从“综艺感”转向“话题度”。第13季中,新人孟子义与李昀锐的捆绑营销被指“工业糖精”,两人因剧集《九重紫》的CP热度未散便被塞入节目,互动中刻意设计的“意外拥抱”引发观众反感,弹幕刷屏“流水线糖精不如不嗑”。而张真源等流量偶像的加入,虽带来短暂收视峰值,却因缺乏综艺经验沦为“人形背景板”,最终导致“粉丝刷屏、路人离场”的割裂局面。

这种流量至上的策略,直接解构了节目内核。撕名牌环节从“体力博弈”退化为“象征性表演”,指压板挑战因嘉宾怕痛被取消,竞技强度被刻意弱化以迎合流量明星的体能短板。当节目组将“安全距离”精算到嘉宾互动中,甚至为规避粉丝互撕而阉割游戏冲突时,《奔跑吧》早已背离了“敢拼敢玩”的初心,沦为资本操控的提线木偶。

讽刺的是,节目组试图以“禁援令”扭转饭圈乱象,禁止灯牌、横幅等应援物入场,呼吁回归内容本质。然而,当镜头仍被流量明星的尴尬表演占据时,这种“形式主义改革”反而暴露了内容空洞的真相。

二、情怀与创新的悖论:元老疲态与创作惰性

《奔跑吧》的另一个致命伤,在于对“情怀税”的病态依赖。李晨、郑恺等初代元老被观众调侃为“综艺界的古董展柜”,体力下滑、笑点生硬,却仍被节目组当作“情怀招牌”强行保留。网友辛辣评论:“李晨的肌肉不如当年,郑恺的‘小猎豹’变树懒,轻装上阵?轻的是体力吧!” 这种“啃老”式运营,与《极限挑战》等竞品的彻底换血形成鲜明对比,暴露出制作团队创新能力的枯竭。

游戏设计的模式化更凸显创作惰性。从“水炸弹”到“指压板”,近三季重复环节占比超60%,所谓“太空主题”新策划被扒实为旧项目换皮。节目时长被歌舞表演、煽情环节大量侵占,一集120分钟的节目,竟有超半数时间用于嘉宾自我介绍、才艺展示和“催泪金曲”合唱7。当观众发现“撕名牌”环节缩水至20分钟、竞技强度近乎儿戏时,那个曾让全民热血沸腾的“跑男精神”早已荡然无存。

三、符号暴力与观众觉醒:从“娱乐至死”到“反抗凝视”

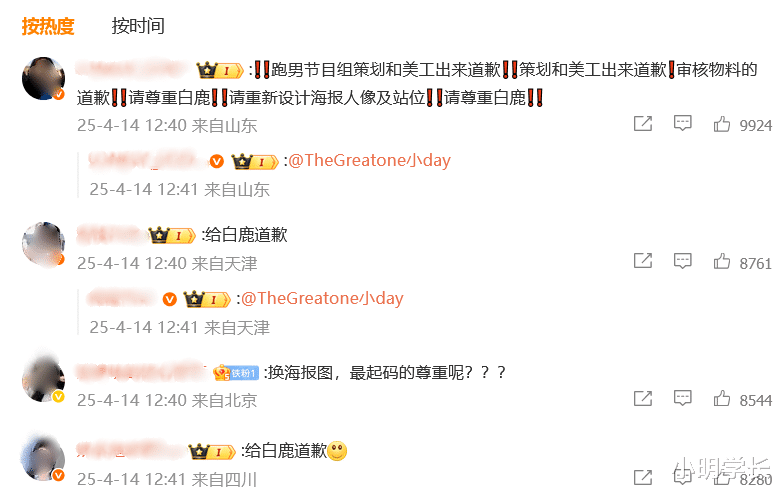

《奔跑吧》的危机,更深层源于观众对娱乐工业“符号暴力”的集体觉醒。第13季定档海报中,白鹿的半身照被囚禁于明黄色相框,引发“去人格化”争议。粉丝愤怒指出,这种设计既将艺人商品化为“流量祭品”,又通过封闭构图剥夺其人格完整性。而节目组对孟子义的“强捧”操作——从双马尾造型的颜值争议到无关痛痒的花絮剪辑——更被质疑为“资本硬塞”,暴露了娱乐工业对艺人身体的工具化掠夺。

观众的抵抗,本质上是对“真实感”的渴求。当《歌手2024》以直播形式重塑音乐竞技的纯粹性,《现在就出发2》凭借素人互动再造笑点时,《奔跑吧》仍沉迷于剧本化表演和流量堆砌。新一代观众已不再满足于“人造快乐”,他们用“难看”刷屏评论区,用“弃剧”投票,以行动宣告对虚假娱乐的审判。

四、破局之路:回归竞技本质与重建人文价值

《奔跑吧》若想重生,必须挣脱流量枷锁,重构内容价值体系。其一,可借鉴《无限超越班》模式,以“演技切磋”等专业竞技替代空洞游戏,让节目回归“热血”本质;其二,学习《5哈》的真实互动,允许嘉宾展现失误与窘态,用“去剧本化”重拾观众信任;其三,挖掘文化深度,如第7季将非遗手工艺品融入时尚主题的尝试,便成功实现娱乐性与文化价值的平衡。

更重要的是,综艺行业需正视观众觉醒的力量。当“数据虚荣”让位于“内容力评分”,当“黑红营销”被“真诚创作”取代,娱乐工业方能跳出资本异化的怪圈。正如浙江卫视在“禁援令”中呼吁的:优秀的文艺作品,从来不需要荧光棒的加持,只需要扎实的创作和真诚的表达。

结语

《奔跑吧》的困境,是中国综艺黄金时代落幕的缩影。当资本将娱乐异化为流量游戏,当创作惰性蚕食内容灵魂,这场“奔跑”早已偏离赛道。或许,唯有放下对数据的病态追逐,重拾对观众智商的尊重,综艺行业才能真正迎来涅槃重生。毕竟,观众怀念的从来不是某个明星或游戏,而是那个敢于撕开剧本、肆意奔跑的自由时代。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。