【前言】

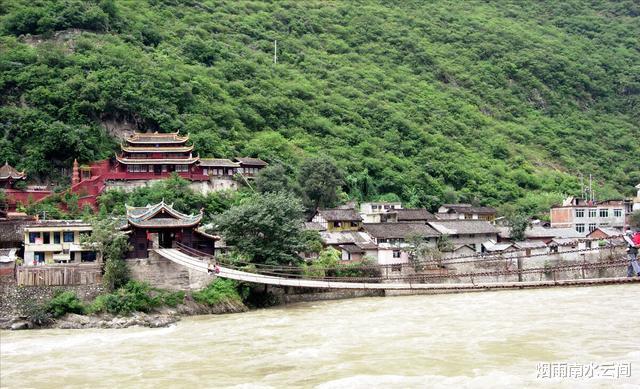

大渡河波涛汹涌,其上矗立着拥有300余年历史的泸定桥,该桥以独特的铁索构造闻名,吸引了众多游客前来观赏。

这座桥见证了中华民族的历史,同时承载了古代工匠的智慧与坚韧,是技艺与精神的双重传承。

泸定桥背后隐藏着怎样的建造故事?让我们揭开其神秘面纱,探索这座桥的建造之谜,了解其背后的历史与工艺。

【一、一座连接民族的桥梁】

大渡河湍急,汇聚急流与涡旋,构成难以逾越的自然屏障。人们凝视对岸,满怀渴望却无奈。

汛期时,江面水位猛涨,渡船难以通行,几乎无法抵达对岸。众多人员和货物被江水冲走,不幸成为大渡河的损失。

国家号召解决交通难题,四川与西藏间建桥成重点。跨越天然屏障大渡河,对工匠们而言是巨大挑战。

原计划修建木桥,因木材易得且建桥技术成熟,看似为较易之选。

桥墩刚建成,汛期洪水便冲垮了木桥基础。鉴于无法抵挡江水,众人决定寻找其他方法。

石拱桥本为当时优选,但工人河岸测量发现土壤松软,无法承重。工匠们皱眉,此问题看似无解。

老匠人提议修建铁索桥,此想法虽令人欣喜,但实施难度颇大。

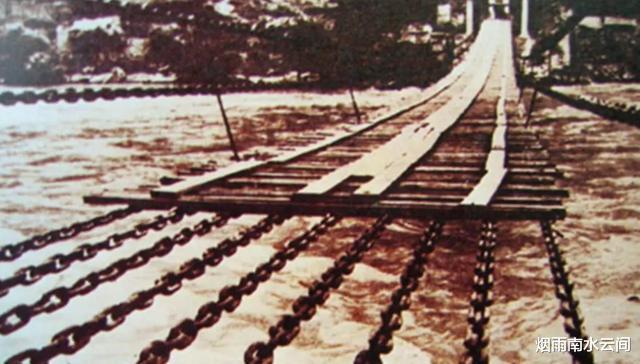

这些铁链非同寻常,每环均有碗口粗细,对质量有着严格要求,必须确保达标。

为实现此,政府挑选资深工匠,沿用明城墙建造法,铁环镌刻工匠名,确保他们为铁链质量终身负责。

它不仅是桥梁,更是中华民族历史变迁的烙印,体现中国人民智慧与勇气的象征。

【二、能工巧匠的智慧】

康熙帝于多次尝试失败后,下令建造完备铁索桥。但难题随即浮现,铁锁链重40吨,而泸定县不产铁,致使修建任务愈发艰巨。

工匠们制作铁索桥时,需将铁材自荥经运至泸定。为确保品质,每铁环均镌刻制作者代号,并采用“物勒工名”之法。

数十名工匠连续赶路,终至该地。经多次研究,选定一条平坦开阔山路作为材料运输路线,确保货物安全。

制作铁索是任务初始,关键在于如何将40吨重的铁锁链稳固架设于汹涌的大渡河上,这对工匠们构成了巨大挑战。

尝试用精巧的木制平台作业,却以失败告终,平台遭突发漩涡卷入河中。

大家认识到需提前防范,遂用浮木作平台骨架,覆以厚实兽皮,以粗大铁链固定,安装扶手及防滑设施,保障工作人员安全。

但将铁链运至大渡河岸仅为基础,还需乘势而上,在大渡河深邃之处架设此庞大铁链。

老练工匠提议学习“溜索”运输。工匠们架粗竹绳为轨,绳上悬竹筒载物载人,精细调平,实现两岸物资运输。

在大渡河上架设铁链与木板时,安装工作愈发艰巨。工匠们需在湍急江面上完成,难度极大。

他们再次团结协作,稳固安装木质平台,以保障工作顺畅进行。

工人们谨慎地站在平台上作业,每次移动都力求平稳,以保工作安全。

铁索桥经紧张高效建设,一年内竣工。皇帝亲临巡视,对工匠们的努力与智慧给予高度评价。

此桥既是大渡河上一道壮丽风景,也为川藏地区交通与经济带来极大便利。

它见证了中国古代工匠的高超技艺,并展现了中华民族卓越的智慧与创新精神。

修建成功是工匠们辛勤努力的结晶,也是对人类智慧与坚韧精神的颂扬。

它将恒久屹立大渡河之上,作为川藏两地历史文化交融的璀璨桥梁,持续发挥着连接作用。

【三、泸定桥的辉煌事迹】

川藏路通车后,道路畅通,商贾骑马疾行,众多商队与行人频经此桥,留下无数足迹印记。

这座桥见证了太平盛世的繁荣,也历经战火。岁月侵蚀致木板褪色,铁环生锈,但它依旧矗立于大渡河之上。

三百余载岁月流逝,此桥依旧屹立不倒,凝聚着先辈心血,彰显中华民族坚韧不拔、勇往直前的精神,宛如历经风雨的老者,静静守护生命要道。

寒风肆虐、惊雷骤起时,它默默承受,为行人提供稳固通道。因其重要地位,它被列为国家重点文物保护单位,成为乐山市的标志性景观。

泸定桥修建背后故事鲜为人知。清朝为合资经营川藏商路而建此锁桥,初衷虽为经济利益,但也极大便利了百姓出行。

官员与百姓皆能从泸定桥所提供的便利中受益。

红军长征时,泸定桥成焦点。此历史事件让其扬名,更令人惊叹的是,历经大战,桥梁依旧坚固,屹立不倒。

现今,泸定桥由专职人员每年进行维护,包括检查铁链与木质部件,并涂抹防腐油,以保障桥梁的稳固与安全。

泸定桥存,乐山底气足。这座桥象征着四川人的精神,将代代相传,永不消逝。

过往商贾、军旅士兵,及今之游客民众,皆能在这座古桥上,深刻体会到历史的沉淀与往昔的辉煌。

此桥见证无数英勇,蕴含中华优良传统与血性,将持续默默守护这片土地,成为乐山及四川的荣耀标志。

【笔者认为】

这座古桥矗立大渡河上,见证历史变迁,承载英勇事迹。它是古代工匠智慧结晶,象征中华民族不屈不挠、英勇奋斗的精神。

泸定桥见证历史变迁,承载民族精神,亦存诸多争议与疑问。探索其历史,可汲取智慧力量,传承发扬中华民族优秀传统。