理想汽车:全球首个开源汽车操作系统,创造中国汽车工业历史时刻

2025年3月27日,北京中关村论坛年会,理想汽车董事长兼CEO李想抛出一枚“重磅炸弹”——理想汽车宣布开源其自研的汽车操作系统理想星环OS。

这不仅让理想成为全球首个开源汽车操作系统的车企,更标志着中国汽车创新技术将走向全球,对全球汽车产业创新发展具有重要的示范作用。

新能源浪潮以来,汽车已不仅仅是交通工具,更是“移动智能终端”,汽车产业将迎来AGI(通用人工智能)时代,因此一个能够以最高效率、最强性能。管理全车资源的汽车操作系统,不仅是实现高级别智能驾驶的基础,也是AGI时代通向物理世界的技术基座。智能汽车需要专用的汽车操作系统,就堪比智能手机时代需要的iOS与安卓。

然而,这一领域的“技术霸权”长期被AUTOSAR闭源系统垄断,全球车企不仅要向其缴纳千万甚至上亿的授权费,还要受制于适配周期长、性能天花板低等难题。理想星环OS的全面开源,既是对旧秩序的颠覆,也是一场关于技术自主权、生态话语权与AGI时代制高点的战略豪赌。

一家成立将近十年的新势力企业,为何要投入数十亿研发资金,挑战国际巨头垄断的汽车操作系统?这场看似激进的“开源运动”,背后隐藏着怎样的战略“野心”?本文将深度解读。

“芯片荒”倒逼理想争夺产业链自主权

大家应该都记得,2020年的全球芯片荒,如同一场突如其来的风暴,撕开了中国汽车产业的脆弱面。

当时,理想汽车正深陷供应链泥潭:某些国际芯片大厂将60%的产能优先供给BBA,留给他们的只剩残羹冷炙。

而供需关系的失衡,直接导致一颗MCU芯片的交货周期从1个月拉长至6个月,若更换芯片,传统的AUTOSAR系统的适配周期要耗费6个月,这对成立仅数年的理想而言,供应链议价权的缺失与技术路径的被动,会给理想带来上百亿的营收损失。

理想汽车当时的困境,正是中国汽车产业的一个缩影。依赖AUTOSAR闭源系统,意味着芯片选择权被锁死,每一次技术迭代都需要向供应商支付高昂的授权费,并在漫长的适配周期中承受市场风险。

李想对此的回应是:自研汽车操作系统。

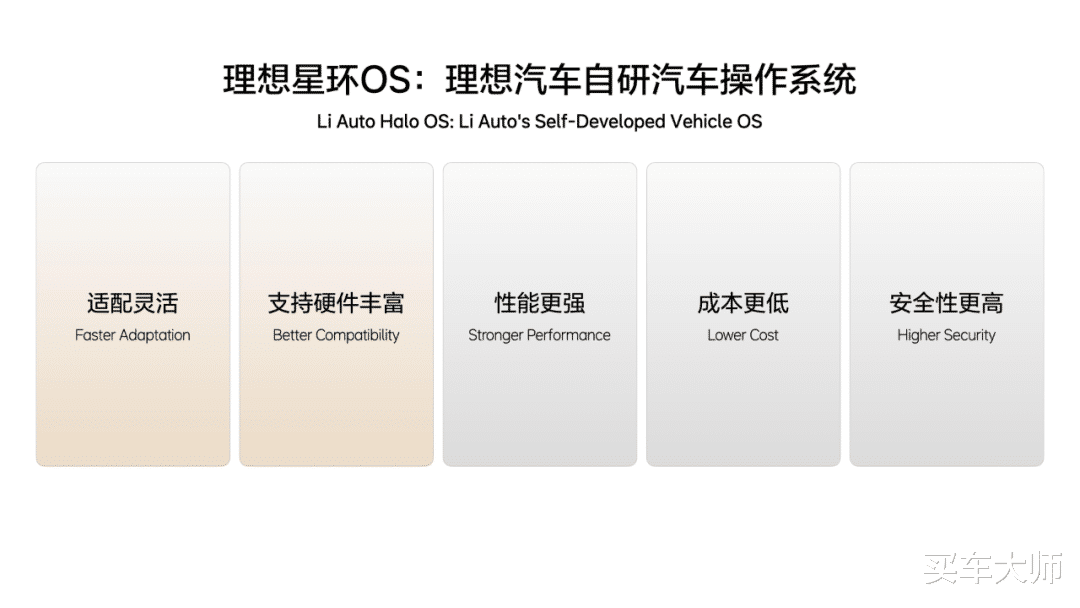

2021年,理想组建200人研发团队,投入超十亿资金,用数年时间打造出一套适配灵活、支持多芯片架构的分布式汽车操作系统。

今天,理想星环OS已经能完成“软硬解耦”——最快4周完成芯片适配,比传统方案节省5个月时间,彻底摆脱对单一芯片供应商的依赖。

这一战略的直接成果是成本与效率的双重优化,通过自研虚拟化技术,性能损耗能从先前的5%降至如今的1%,存储资源使用量减少30%,每年节省数几十亿元BOM成本。

更深远的意义在于,理想通过掌握汽车操作系统的自主权,将芯片选择范围从欧美巨头扩展到地平线、芯驰等国产新秀,甚至支持开源RISC-V架构,为中国汽车芯片的国产替代开辟了一条技术通路。

进一步看,这场“技术自救”的本质,是中国车企自我意识的觉醒,开始争夺汽车供应链的主导权。当传统车企还在依赖国际巨头“施舍”芯片时,理想已通过自研汽车操作系统构建起一道深厚的护城河,这在“逆全球化”阴影笼罩的当下,至关重要。

“基座战争”:争夺AGI时代的入场券

叙述至此,不少人以为,理想自研汽车操作系统的战略意义,是为了压低成本,是一种防守性策略,但实际上,这背后隐藏着一条大多数人还没发觉的商业逻辑:汽车操作系统将是决定未来智驾战争的胜负手。

在电动车同质化竞争愈演愈烈的当下,智能化能力正成为车企的核心护城河。汽车的未来不是马力,而是算力。而汽车操作系统的价值,恰恰在于它是连接硬件算力与AI算法的“神经中枢”,它决定了AI能否高效、安全地驱动钢铁之躯。

传统AUTOSAR系统诞生于燃油车时代,其设计逻辑围绕单一功能域展开,难以支撑智能驾驶所需的跨域协同与实时响应。

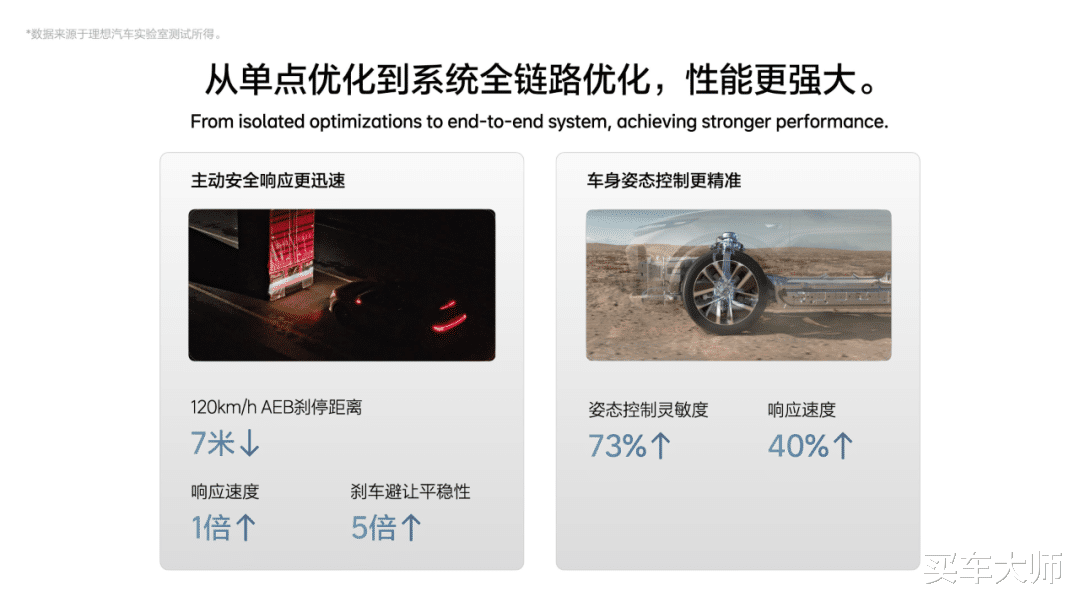

以AEB自动紧急制动为例,传统架构下感知、决策、执行三个环节分立,每一个环节的响应都会产生不必要的延时;而理想自研系统通过全局资源调度,将响应速度提升1倍,响应稳定性提高5倍,制动距离缩短7米——这7米,可能就是生与死的距离。

理想的野心不止于功能优化。其汽车操作系统被定位为“AGI时代的物理世界基座”,支撑从L3到L4级自动驾驶的跃迁。通过多内核架构与分布式设计,系统能够实现车控域、智驾域、通信域的无缝融合,让激光雷达、摄像头、算力芯片等异构硬件协同工作。

例如,在“魔毯空气悬架”场景中,自研系统通过实时调度摄像头、传感器与电磁阀,将整车反应速度快1.73倍,获得了更好的车身姿态控制,解决了传统燃油车升级后用户晕车的痛点。这种“软硬一体”的能力,也是新能源汽车头部玩家竞逐的技术高地。

理想的“野心”:做智能汽车时代的“安卓”

在传统汽车行业,核心技术往往被封闭在“黑匣子”中,企业为保护知识产权不惜重复投入。AUTOSAR系统的授权费高达数千万甚至上亿元,而代码封闭导致的适配低效,让整个行业陷入“内卷式创新”。

理想的选择截然不同——通过开源理想星环OS,它试图将汽车操作系统变为行业公用的“基础设施”,吸引开发者共建生态。例如,通信中间件开源后,开发者可深度参与架构优化与功能定制。

这一决策的背后,是对行业痛点的深刻洞察。智能汽车的汽车操作系统研发需要横跨座舱、智驾、底盘等多个领域,纵向打通应用、系统、硬件三层架构,目前开源生态中并没有面向汽车的操作系统。

如果每家车企都闭门造车,行业将陷入资源浪费与进度滞后的双重陷阱。

理想的开源策略直击这一矛盾:一方面,车企可节省上亿授权费用,将资源投向差异化创新;另一方面,开发者社区的参与将加速技术迭代。

更深层次上,理想正在扮演“生态建筑师”的角色。通过开源,它将理想星环OS转化为连接芯片厂商、软件开发者、车企的纽带,形成类似安卓的开放联盟,这种模式不仅削弱了AUTOSAR的垄断地位,更让中国车企在智能化的标准制定中掌握话语权。

更重要的是,开源生态能吸引芯片厂商、算法公司、硬件供应商共同参与,形成“横向协同、纵向打通”的创新网络。例如,理想星环OS已支持地平线J6M、芯驰E3640等国产芯片,推动本土供应链从“替代进口”迈向“技术引领”。可见,在智能汽车的下半场,单一企业的技术优势难以持久,唯有构建开放生态,才能实现指数级创新。

这种“生态共建”思维,与安卓的成功路径异曲同工。2007年,谷歌开源安卓系统,吸引全球开发者共同完善生态,最终击败诺基亚Symbian,奠定移动互联网时代的霸权。

理想星环OS的目标,正是成为智能汽车领域的“安卓”——通过开放技术底座,让行业从“零和博弈”转向“共生共荣”。

尾声

回望历史,中国汽车工业的第一次跃迁是燃油车时代的“市场换技术”,第二次是电动车浪潮中的电池与三电系统突破。

而理想的“汽车操作系统革命”,或许标志着第三次跃迁的开端——从硬件制造向软件生态的升维。

这一跃迁的底层逻辑,是汽车属性从“交通工具”向“智能终端”的彻底转变。汽车操作系统作为连接物理世界与数字世界的桥梁,其价值已远超单个企业的范畴。理想的战略选择,本质上是在争夺智能时代的基础设施权。正如李想所言:“理想不是一家汽车公司,而是一家人工智能企业。”

然而,挑战依然存在。开源生态的培育需要长期投入,如何平衡商业利益与社区贡献?

面对特斯拉、华为等对手的垂直整合模式,理想能否保持技术领先?这些问题尚无定论。但可以确定的是,理想星环OS开源,为中国汽车产业打开了一扇新的大门——在这里,技术垄断被打破,创新资源被共享,而最终的赢家或许是整个行业。

在这场“智驾战争”中,理想的野心不仅是造一辆更好的车,更是为智能驾驶时代书写一套属于中国的技术规则。这场冒险能否成功?答案或许就藏在下一个十年滚滚向前的车轮之下。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。