印度14亿人口之谜 高楼大厦为何稀少?背后原因令人深思

印度14亿人口的“高楼之谜”:并非简单的钢筋水泥堆砌印度,一个拥有14亿人口的古老国度,拥有着辉煌灿烂的文明史,也面临着现代化进程中诸多独特的挑战。

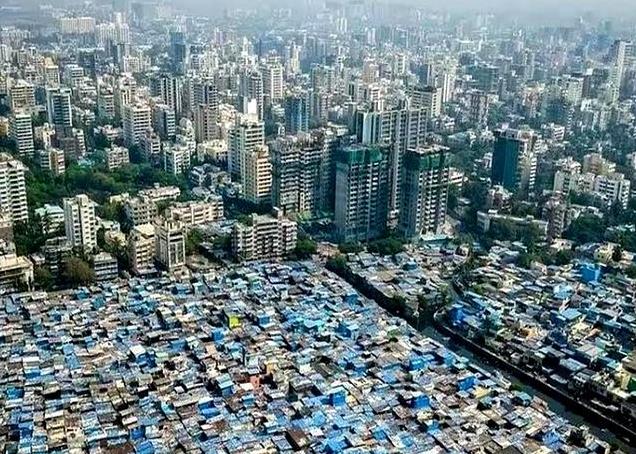

当你漫步在印度的大街小巷,映入眼帘的更多是色彩斑斓的低矮房屋、熙攘拥挤的街道和随处可见的寺庙,而非鳞次栉比的摩天大楼。这与中国等快速城市化国家的景象形成鲜明对比,不禁让人产生疑问:为什么人口如此密集的印度,高楼大厦却如此稀少?这绝非简单的钢筋水泥堆砌的问题,而是深层次社会、经济、政治和文化因素交织的复杂结果。

一、贫富差距的鸿沟:高楼与贫民窟的“咫尺天涯”

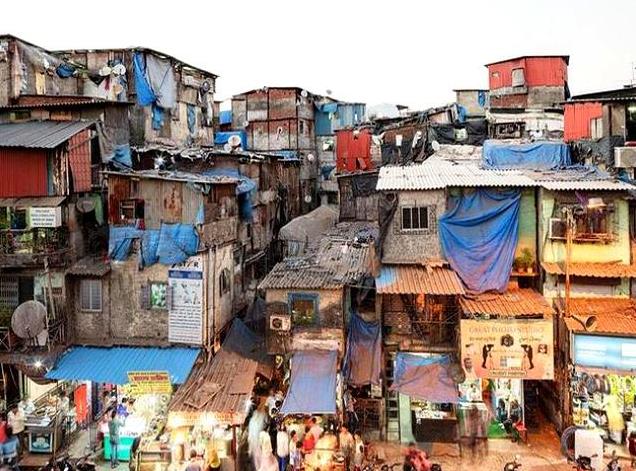

印度的贫富差距之大,举世闻名。据世界银行的数据,印度的基尼系数长期居高不下,反映了其社会财富分配的严重不均。这直接导致了房地产市场的严重两极分化。在孟买、德里等大都市的富人区,奢华的公寓楼拔地而起,现代化设施应有尽有,宛如一座座“空中城堡”。然而,仅仅隔着一条街,甚至几百米,就是贫民窟的景象:拥挤不堪的棚户区,破旧不堪的房屋,污水横流,卫生条件恶劣,数百万甚至上千万人蜗居在狭小的空间里,每日为生存奔波。

这种贫富差距的巨大反差,深刻地影响了房地产市场的需求结构。富人有能力购买豪华别墅或高档公寓,但对大规模高层住宅的需求有限。而占人口绝大多数的贫困人口,甚至连廉价的低层住房都难以负担,更不用说高楼了。这种市场需求的畸形发展,导致开发商缺乏兴建高层住宅的动力,也缺乏足够的资金支持。 高楼大厦的建设,需要庞大的资金投入,以及稳定持续的市场需求,而印度当前的市场环境显然并不具备这些条件。 这并非简单的供需问题,而是社会结构性问题的体现。

二、土地制度的羁绊:繁琐的征地程序与地方利益的纠葛

印度的土地制度与中国存在显著差异。在中国,土地归国家所有,大规模的城市建设项目能够在强有力的政府主导下迅速推进。但在印度,土地私有制盛行,土地所有权高度分散,遍布无数大小地主手中。任何一项大型建设项目,都需要与众多地主进行复杂的谈判,取得他们的同意。而印度的征地法案对同意率的要求极高,这使得征地过程漫长而艰难,往往需要数年甚至数十年才能完成。

更复杂的是,印度的联邦制赋予了各邦较高的自治权。这虽然有利于地方发展,但也导致了大型跨区域项目的审批过程异常繁琐。例如,修建一条跨越多个邦的高速铁路,可能需要经过数十个部门的审批,地方利益的冲突也可能导致项目停滞不前。 这种地方保护主义和利益集团的掣肘,严重阻碍了印度城市规划的效率和整体性,也间接地限制了高楼大厦的建设规模。

三、基础设施的短板:高楼建设的“软肋”印度的基础设施建设长期滞后,这成为制约高楼大厦建设的重要因素。电力供应不稳定,经常性停电是印度许多城市面临的普遍问题,尤其是在用电高峰期,轮流停电更是家常便饭。这对于高层建筑来说,无疑是巨大的挑战。高层建筑的电梯、空调、消防等系统都需要稳定的电力供应,一旦停电,后果不堪设想。

此外,印度许多城市的水资源也十分紧张,尤其是在夏季用水高峰期,缺水问题尤为突出。高层建筑的用水量巨大,如果水资源供应不足,将严重影响居民的日常生活。 基础设施的薄弱,不仅仅是影响了高楼建设,也制约了整个城市的发展和居民的生活质量。 这需要持续大量的投资和长期的规划才能逐步改善。

四、文化传统的影子:传统生活方式与现代化进程的碰撞

除了社会经济和政治因素,印度的文化传统也在一定程度上影响着城市建设的模式。印度社会长期以来存在着种姓制度,不同种姓的人群通常居住在相对集中的区域,这使得城市规划和高层建筑的建设面临着额外的挑战。 此外,印度农村人口众多,许多人仍然保持着传统的农业生活方式,对城市生活的适应能力相对较弱。这种文化传统与现代化进程的碰撞,导致了城市化进程的相对缓慢。虽然越来越多的年轻人涌向城市寻找机会,但城乡结合部的土地兼并仍然进展缓慢,这进一步限制了高层建筑的需求。印度人对高楼并非完全排斥,但在传统观念和实际条件的制约下,高层建筑的建设规模仍然有限。

五、结语:高楼之谜,是印度发展模式的缩影印度高楼大厦稀少的原因,并非单一因素造成的,而是多种因素错综复杂的结果。贫富差距、土地制度、基础设施短板以及文化传统等因素共同作用,构成了印度城市化进程中独特的挑战。 这并非意味着印度城市化进程失败,而是提示我们,城市发展模式并非千篇一律,需要根据自身的国情和实际情况进行调整。印度的故事,也为其他发展中国家提供了宝贵的经验和教训。 未来,印度能否有效解决这些深层次问题,在平衡经济发展与社会公平之间找到最佳路径,将决定其城市化进程的最终走向,也决定着其高楼大厦建设的未来。 这不仅是一个关于建筑的故事,更是关于一个国家发展模式的深刻思考。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。