理藩院具体是干什么的?为何从尚书到员外郎,清一色都是旗人?

【理藩院的具体职能是什么?】

想必多数读者对理藩院已形成一定认知,即其主要司职少数民族事务管理。此观点虽有合理之处,然而,仅作这般表述,尚显简略。

皇太极在完成改元称帝这一重大政治举措后,鉴于对各少数民族进行有效联络与统治的重要性,随即创设了专门机构——蒙古衙门。然而,随着局势发展与统治需求的变化,时隔不久,该机构便被调整为理藩院。

自清军入关,国家大一统局面持续稳固之际,理藩院应运而生,承担起综理内、外蒙古,察哈尔、青海、西藏、新疆以及西南地区土司等诸多少数民族事务之责。不仅如此,理藩院亦兼理部分对外通商交涉事宜,在国家治理体系中占据重要地位,对处理民族事务与对外通商交流发挥着关键作用。

从职能范畴审视,清代理藩院与明代礼部存在诸多相似之处。然而,值得深入探究的是,清代统治者基于何种考量,特意设立理藩院这一专门机构,用以统筹少数民族事务?

究其根源,在于满清贵族对汉族民众始终心存疑虑。他们秉持一种观念,即唯有联合少数民族,方可与汉族形成制衡之势,此观念本质上反映出其内心深处的不自信。

在外交事务的处理范畴,理藩院与礼部呈现出泾渭分明的职责划分。于清代,对外交往事务被明确归类为两大路径:其一,自东、南海路而来的诸国相关事务,皆归礼部统筹管理;其二,经由西、北陆路抵达的外交事宜,则由理藩院负责执掌。

在道光朝之前,俄国与清王朝的外事往来,悉由理藩院统筹负责。据相关记载,彼时沙皇对此安排颇为不满,曾数次遣人提出与礼部进行事务接洽的诉求,然均遭清廷回绝。直至道光朝之后,此既定外交格局方得以改变。

依据《大清会典》之记载,理藩院的职责范畴主要涵盖以下六个方面:

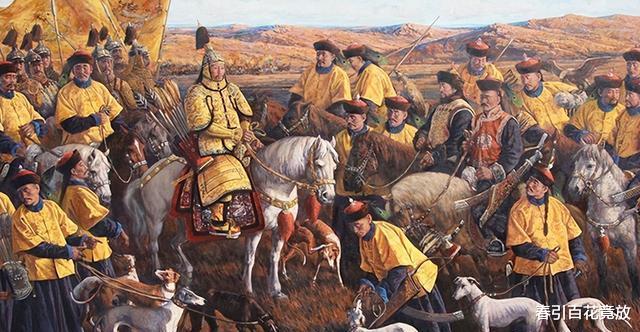

负责掌管蒙古、回族以及各番部王公、土司等官员的封爵承袭、年班朝觐、进贡纳献、扈从行围、宴饮赏赐、俸禄发放等事务。

其二,负责满、蒙联姻相关事务的操办。在涉及皇帝嫁公主以及指配额驸等事宜时,具体由宗人府协同理藩院共同予以处理。

3、对喇事务予以统筹治理,旨在维护黄教的稳定发展。

4、负责统筹蒙古各旗会盟相关事务,包括精准规划旗界、合理布局驿道网络以及规范商业贸易活动等事宜。

5、针对少数民族相关法律展开修订工作,并参与刑名案件的审理。具体而言,对诸如《蒙古律》《回律》《苗律》等专门适用于少数民族地区的律法进行了系统修订。

在历史进程中,理藩院于特定时期承担着部分外交及通商相关事务的管理职责。然而,至咸丰年间,随着总理各国事务衙门的设立,理藩院便不再肩负外事工作的任务。

【理藩院机构及职官的设置情况】

### 一、机构设置架构剖析机构设置在整体体系中占据关键地位,其架构搭建乃是一项系统性工程。合理的机构设置对于各类事务的有序推进与高效运作起着决定性作用。在深入探究机构设置时,需从多维度视角出发,全面考量其组成要素、层级关系以及相互协作模式等核心要点,以精准洞察其在整个架构中的功能与价值。

在历史演进过程中,理藩院的组织架构历经多次调整。至乾隆时期,其体制最终确立,具体划分为旗籍、王会、典属、柔远、徕远、理刑这六个清吏司。同时,还涵盖满档房、汉档房、蒙古房、司务厅、当月处、督催所、银库、饭银处等诸多下属单位,各部门各司其职,共同构建起较为完备的管理体系。

以下为六个清吏司各自所承担的具体职能阐述:

旗籍清吏司,作为清代官制体系中的一个重要机构,承担着特定的行政职能。它在整个官僚架构内,针对旗籍相关事务展开管理与运作,于清代的政治统治及社会秩序维系方面,发挥着不可忽视的作用。

机构编制方面,郎中职位设定为:汉人一名、蒙古人两名;员外郎职位则配置为:宗室成员一名、满人一名、蒙古人两名。与此同时,主事、笔帖式及经承等职位亦设有一定数额编制。

旗籍司在职责范畴上,主要掌管“内扎萨克”相关事务。所谓“内扎萨克”,涵盖内蒙古科尔沁等部下辖的各旗。其具体执掌领域包括但不限于:各旗的地域疆界划定,爵位册封事宜,组织与协调会盟活动,统筹军事相关事务,以及负责驿递系统的管理运作等。

机构编制设定方面,郎中一职,满洲籍配置一人,蒙古籍配置二人;员外郎一职,满洲籍设二人,蒙古籍设三人;主事、笔帖式等职位,则依实际需求配备相应数量人员。

王会司之职责范畴,主要涵盖对内札萨克各部旗的俸禄发放、朝贡事务管理以及赏赐安排等事宜。在清廷的行政架构中,这些工作是维系中央与内札萨克各部旗关系的重要环节,俸禄的合理发放确保了各部旗的经济稳定,朝贡事务的有序管理彰显了政治上的统属关系,而赏赐安排则是朝廷表达恩宠与激励的重要手段,均具有重要的政治与经济意义。

于官职设置方面,郎中一职,满族与蒙古族各设一人;员外郎之职,满族设二人,蒙古族设六人。至于主事及以下各级官员,总计二十五人。

典属司之职责涵盖多个重要方面。在地域管理范畴,其负责“外札萨克”地区,该区域包括外蒙古、青海蒙古以及新疆金山与天山之间的各部。于行政事务领域,典属司掌管这些地区的各部疆域划分、封爵事宜。在政治活动方面,会盟的组织与协调亦为其职责之一。军事层面,典属司对相关军旅事务予以掌控。交通通信领域,驿递事务归其管辖。此外,蒙藏各地的喇相关事务,同样由典属司负责处理。

### 柔远清吏司柔远清吏司,作为清代理藩院所属重要机构之一,在清廷处理边疆民族事务体系中占据关键地位。其职能涵盖对诸如厄鲁特、喀尔喀等蒙古诸部以及回部事务的管理。在具体事务执行方面,涉及爵禄的封授、朝贡礼仪的规范、赏赐的统筹安排等多项事宜。该司所涉事务广泛且繁杂,通过严谨有序的运作,致力于维护边疆地区的稳定与发展,推动中央与边疆民族地区的有效联系与互动,对清朝巩固多民族国家统一的历史进程产生了不可忽视的影响。

于相关编制设定方面,特配置郎中一职,由宗室人员出任一名;员外郎职位,满族官员设二人,蒙古族官员设五人;而主事及主事以下的各级官员,总计设定二十一人。

柔远司主要司职外札萨克相关事务,同时负责喇俸禄的管理以及朝贡事宜的处理。其职能涵盖对特定区域行政事务的把控,以及对宗教人士经济待遇与外交贡奉活动的统筹。

### 徕远清吏司徕远清吏司,乃清朝理藩院下属机构。其主要职责涵盖处理外藩地区诸多事务,诸如对回部、西藏、金川等地事务的管理,在民族事务治理体系中占据重要地位。该司全面负责对这些地区的各类事务进行统筹规划与具体执行。在人事管理方面,负责相关地区职官的选任、考核等工作,以保障地方管理队伍的高效运作;在经济事务上,对贡赋征收、贸易往来等加以规范,促进地区间经济交流与稳定发展;于司法领域,协同处理各类涉藩案件,维护地区的法治秩序。徕远清吏司的设立与运作,对清朝巩固多民族国家统一、促进边疆地区与内地的交流融合,起到了不可或缺的作用,其历史影响深远,为后世研究清朝民族政策与边疆治理提供了重要参考依据。

于官员配置方面,设有郎中一职,由蒙古人一人担任;员外郎之职,满族人出任者有二人,蒙古人出任者计三人;主事及以下层级官员,总计十八人。

徕远司主要司职回部札萨克与四川土司相关政令的统筹与管理,同时负责处理回城卡伦之外各部落的朝贡事宜。其职能涵盖对回部札萨克及四川土司所涉政令的规划与施行,以及对特定区域外各部落朝贡事务的协调与处置。

机构人员设置方面,配置郎中职位,其中蒙古籍二人;员外郎职位,满籍二人、蒙古籍四人;主事及主事以下职级的官员,总计十七人。

理刑司司职“外藩”各部刑罚相关事务。依循既定规制,“外藩”各部若有人员触犯刑律且应予以发遣惩处的情况,需上报至理藩院,由理藩院协同刑部共同进行裁决。而对于涉及死罪的案件,必须经由三法司联合审议,方可最终定案。

### 二、理藩院堂官的设置架构理藩院作为清朝管理边疆民族事务的重要机构,其堂官设置具有特定的制度与架构。在清朝的政治体制中,理藩院堂官的配置关乎边疆地区的稳定治理以及中央与边疆民族关系的协调处理。这些堂官在整个国家治理体系里扮演着关键角色,负责统筹、决策与执行涉及边疆民族事务的诸多事宜。

理藩院职官设置历经数次重大变革。在崇德年间,其架构相对简约,仅设承政一名,左右参政各一名。至顺治元年,随着官制调整,各部承政称谓变更为尚书,参政则改称侍郎。

清顺治十六年,理藩院之职官设置发生变革。彼时,理藩院尚书与侍郎之衔制进行调整,于礼部衔制方面有所兼涉,正式确定为“以礼部尚书衔执掌理藩院事务”以及“以礼部侍郎衔协助办理理藩院事务”。

顺治十八年,清廷裁撤“礼部衔”,将其改制为理藩院尚书,并明确理藩院位列工部之后。自雍正元年起,朝廷令王公、大学士兼理院事。至此,理藩院尚书一职实则演变为兼衔,与翰林院掌院学士类似,多由王公、大学士兼任。

与六部的人员任用机制存在显著差异的是,理藩院员外郎及以上职位,在任用制度上明确限定,仅面向满族与蒙古族人员开放,汉军旗人并不具备这一任职资格。

与此同时,理藩院尚书一职,依例仅由满人出任,员额限定为一人。其左、右侍郎各设一员,均为满员缺额配置。此外,还专门设有蒙古右侍郎一名。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。