夏朝存在471年,为何始终挖不到?专家:大禹建立的或许不是夏朝

在中国历史的最初篇章里,有一个充满神秘色彩的古老王朝,它就像一片薄雾,若隐若现,让人捉摸不透。这就是人们口口相传的夏朝,千百年来,历史研究者和考古专家一直在寻找这个神秘王朝的踪迹。大禹治理洪水的故事,二里头遗址的未解之谜,以及古老的甲骨文字,这些考古发现和历史传说之间,是否隐藏着揭开真相的线索?夏朝到底真的存在过,还是只是后人编造的故事?这个问题已经困扰了人们四千年,今天我们就来一起研究这个历史之谜。

很久以前,中国流传着一位了不起的人物,叫大禹。那时候,大地被洪水淹没,人们生活在水深火热之中。大禹勇敢地站了出来,带领大家治理洪水,保护家园。这个感人的故事一直流传至今,成为中国人最熟悉的神话之一。其实,真实的历史比故事里讲的还要曲折。在大禹接手之前,他的父亲鲧就已经开始治水了。鲧的办法是用泥土和石头建坝,想把洪水拦住。可惜这招没管用,他辛辛苦苦干了九年,到头来还是没能把洪水治住。大禹从父亲失败的经验中学习,调整了治理洪水的方式。他运用;的思路,挖掘河床,打通水道,把洪水引向海洋。这项庞大的工程整整进行了十三年,在这期间,大禹三次路过家门都没有进去,把所有精力都放在了治理洪水上。

他终于制服了洪水,让老百姓过上了安稳日子。然而,当我们把这个神话故事和真实历史放在一起比较,就会发现其中有不少说不通的地方。科学家们通过分析地层结构证实,大约在距今3920年前,中国境内曾爆发过一次特大洪灾。这场洪水来势凶猛,不仅让黄河改道,还在中原大地留下了无法磨灭的印记。这一考古成果为大禹治水的故事增添了几分可信度。不过,它也引出了一个新疑问:洪水发生的年代与大家普遍认为的夏朝起始时间对不上号。按照古代史书的说法,夏朝大概是在公元前2070年建立的。不过,考古学家们发现了一场特大洪水,发生的时间却比这个晚了将近200年。这个时间上的差距,让学者们展开了激烈的争论。

一些研究人员认为,夏朝的历史年代可能需要重新评估,建议将其起源时间向后调整大约两个世纪。这段历史时间的差距并非只是个数字上的区别,它直接影响到我们对中国最初文明形态的认识。假如夏朝的实际建立时间比人们一直认为的要晚,那是不是意味着整个中华文明的演进历程也需要重新审视?考古工作者在河南二里头遗址的挖掘过程中,找到了不少能证明当地曾发生过洪水的痕迹。这些发现表明,大约在公元前1900年,那里确实遭遇了一场规模很大的洪水灾害。最新研究为远古大洪水提供了更多证据,不过也让相关年代问题变得更加复杂难解。

大禹治水的故事,很可能是古代人们用神话的方式,对历史上真实发生过的洪灾进行的艺术化描述。在消息传递不发达的古代,一场严重的洪灾经过人们口口相传,渐渐被神化加工,从而演变成了现在广为流传的大禹治水的故事。这个古老的传说不仅讲述了治水的历程,更寄托了先民对明君的向往。大禹不畏艰难,身体力行,最终制服洪水的故事,生动展现了古人心中完美领袖的模样。接下来,咱们一起瞧瞧二里头遗址,看看那里现在都发现了些什么。

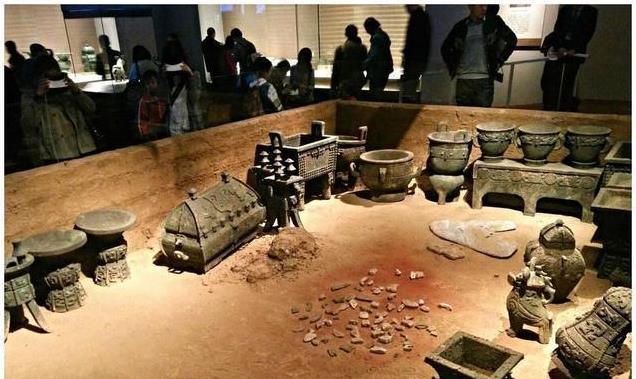

在河南洛阳偃师县,有一片看似普通的地方,却成为了考古学家探寻夏朝文明的关键地点,这就是著名的二里头遗址。二里头遗址的出土,堪称20世纪中国考古领域的重大突破。1959年,考古队初次在这片土地上进行挖掘时,就被一座庞大的古城遗址震惊了。随着他们不断往下挖,大家慢慢意识到,这个地方很可能跟史书上记载的夏朝有着千丝万缕的关系。这块地方有将近300万平方米大,考古专家在这里挖出了王宫、贵族坟地、做东西的工坊等各种各样的建筑。这些出土的东西说明,大约在3900年前,这儿就已经是个非常先进的文化中心了。

在考古现场,最吸引眼球的是一座巨型宫殿的地基。这座宫殿长达108米,宽达100米,无论是占地面积还是建造工艺,在整个东亚地区都堪称绝无仅有。如此宏伟的建筑,充分展现了那个时代统治者的雄厚实力和非凡的建筑水平。二里头遗址虽然出土了大量文物,但关于夏朝的许多疑问仍然没有找到答案。关于遗址的具体年代,专家们意见不一。根据最新的碳14检测结果,二里头遗址的历史可以追溯到大约3900到3500年前。然而,这个时间范围与大家普遍认为的夏朝时期存在着一定的出入,两者并不能完全对应上。让考古学家感到不解的是,他们在整个挖掘现场都没找到任何明确写着;的文献资料。由于缺少这种能直接证明的文字记载,部分专家对把二里头遗址认定为夏朝首都的说法表示怀疑。

二里头遗址的价值无可置疑。就算它不是夏朝的首都,也毫无疑问地展现了中国早期文明发展的一个关键时期。从遗址里挖出来的青铜器、玉器和陶器,做工都非常精细,说明当时的手工业已经相当先进。尤其是青铜器的发现,证明中国那时已经进入了青铜时代。考古工作者在二里头遗址挖掘过程中,找到了一些特别的文化遗存。比如从古墓中挖出的玉器,它们的样式和图案跟史书上记载的夏朝祭祀用品很像。这些文物为研究二里头文化和夏朝文化的关系提供了重要依据。

不过,想要把二里头文化直接说成就是夏文化,这里头还存在一些问题。即便算上与二里头文化一脉相承的新砦期遗址,最早也只能追溯到公元前1900年前后。这就说明,要是夏朝真的存在过,那么关于它早期的考古证据至今还是个空白。没有足够的考古发现让我们不得不思考:夏朝的历史长度是否需要重新评估?一直以来,学术界普遍认为夏朝延续了400年,但从现有的考古资料来看,即使夏朝真实存在过,它的持续时间或许只有200年上下。

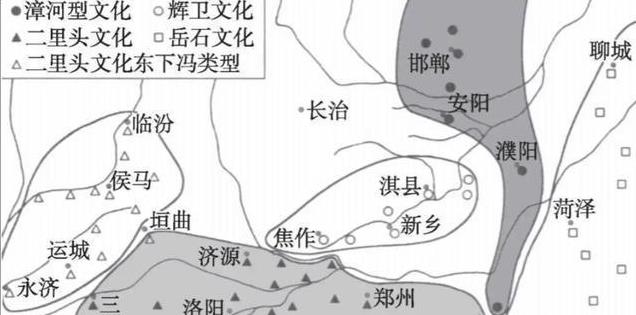

近年来,考古学家们不再局限于二里头遗址,而是将研究范围扩大到了更广大的区域。他们的研究成果显示,所谓的;并非突然形成,而是经过不同文化之间长时间的交流和融合逐渐演变而来的。在中原一带,龙山文化是个挺有分量的文化根基。它以黑色陶器为标志,在公元前2500年到公元前2000年这段时间里,在黄河中下游这一片儿遍地开花。龙山文化有不少特点,比如开始出现城池,社会阶层分化越来越明显,这些都成了后来夏文化发展的底子。在长江下游,良渚文化正迅速崛起。这一文化以制作精良的玉器和高度组织化的社会体系著称。尽管良渚文化的核心区域与夏朝的传统版图并不完全重合,但它所展现的文化特征对夏文化的塑造起到了重要作用。

山东的大汶口文化呈现了别具一格的文明特色。它以精美的彩陶和早期文字符号闻名于世。尽管我们还不清楚大汶口文化与夏朝文明之间的具体关联,但它无疑是中国东部地区一个极具代表性的古老文化体系。在新砦文化和二里头文化阶段,各地文化特色开始相互交融。位于河南新密的新砦遗址,为研究这种文化融合提供了关键证据。有专家推测,这里很可能就是夏朝初期的都城所在地。在新砦遗址的发掘中,专家们找到了一些文物,这些文物既有龙山文化的特点,也有二里头文化的特征。这一发现说明,新砦地区很可能是古代文化转变的重要区域,见证了龙山文化逐渐演变为二里头文化的历史过程。

随着历史车轮的推进,不同文化间的交融愈发紧密,到了二里头时代,一个涵盖广阔地域、具有统一王权特征的政治体逐渐成形,这个政治体很可能就是后世所称的"夏朝"。但文化融合的道路并不平坦,考古发现表明,在二里头文化的各个时期,来自四面八方的文化特色轮番登场,有的兴起,有的衰落。以龙山文化为例,它的影响在最初时期表现得比较突出,尤其是在人们处理丧葬的方式和制作陶器的特色方面。但随着时间推移,到了后来,这片区域的文化中逐渐融入了更多来自四面八方的不同元素。夏朝文化的多样性和不断变化的特点,让我们可以从不同的角度去认识这个古老王朝的本质。

在寻找夏朝历史真相时,文字资料的作用不容小觑。尽管那个时代留下的直接文字证据很少,但后来的书籍里藏着不少有价值的提示。关于夏朝的最早记录出现在《尚书》的《虞夏书》篇章里,里面详细描述了大禹如何治理洪水、启如何继承王位,还有商汤推翻夏朝这些重大历史事件。不过,这些文献的编写年代距离夏朝已经过去了至少几百年,有的甚至超过一千年。这么长的时间跨度,让不少专家在判断它们的可信度时都格外小心。

即便这些文献出现时间较晚,里面或许还保存着部分真实的历史资料。比如2008年发现的清华简,里面提到了一个叫"夏邑"的地方,这个"夏邑"极有可能就是夏朝的首都。这个发现,为商汤推翻夏朝的传说增添了一些可信的历史证据。甲骨文是商朝人留下的文字,里面有不少关于夏朝的蛛丝马迹。其中多次提到的;这个词,被专家们推测很可能就是夏朝的首都。要是这个说法靠谱的话,那就等于找到了证明夏商两代更替的关键依据。但目前还没有找到明确写着"夏"字的甲骨文记录。由于缺乏这样的第一手资料,不少专家对夏朝是否真实存在提出了疑问。他们推测,夏朝或许只是后来的人们对远古时代的一种传说和虚构。

河南偃师玉皇庙遗址出土了一座巨大的古代土台,距今已有约4000年历史。这个土台建造得很大,而且当时的人们已经掌握了很高超的建造技术。有专家猜测,这里很可能是夏朝初期举行重大祭祀活动的地方。尽管这种说法还需要进一步考证,但它确实让我们对夏朝时期的信仰和礼仪规范有了不同的认识。通过对比历史文献和考古发现,我们注意到一些有意思的巧合。比如《史记》里提到的夏朝君王传承,尽管考古发掘没能完全证实这一点,但其中几位君王的名字,却在出土的青铜器上的文字记录中找到了对应。

考古工作持续推进,专家们对夏朝社会结构的理解也在逐步改变。过去普遍认为夏朝是高度集中的统一王朝,然而最新的研究成果显示,实际情况可能比想象中更加复杂多样。二里头遗址的考古发现揭示了关键信息。研究人员在这里观察到清晰的社会等级结构。宫殿建筑群的出现说明当时存在掌握权力的上层阶级,而分散的手工制作区域则反映出社会已经形成了细致的职业分工。不过,如果把目光放到整个中原地区来看,事情就没那么简单了。在二里头文化覆盖范围的边界区域,考古工作者们找到了一些规模不大但相对独立的区域中心。

这些研究结果表明,那时的社会结构更像是一个关系较为自由的组织,而不是一个权力高度集中的体系。这种形式很可能从古代的分封制慢慢发展而来。在夏朝之前的龙山时期,中原大地上已经存在不少相对独立的小型政权,也就是人们常说的;。这些政权之间既有争斗,也有联合,维持着一种相互制约的稳定关系。日子一天天过去,几个比较强大的部落慢慢壮大起来,势力范围越来越大。后来,这些部落联合在一起,组成了一个不太紧密的联盟。据传,这个联盟的领头人就是夏朝的统治者。他们利用打仗、结亲、做生意这些手段,慢慢把周边的小国一个个收归自己掌控。

需要特别指出的是,这种形式的转变并非短时间内就能完成,而是要经历相当长的时间。在此期间,核心区域与外围地带之间的关联可能会不断发生变化。有时候,核心部分的影响力会变大,让整个体系变得更集中;而另一些时候,外围的力量会壮大,使得体系看起来更加分散。这种不断变化的政治局面,或许能说明为什么考古发现的"证据"会显得那么错综复杂、形态各异。同时,它也让我们对夏商两代政权交替有了新的认识。商朝的崛起,可能不只是简单的改朝换代,更像是这个庞大体系内部力量对比发生的一次重要变动。

简单来说,夏朝那会儿的社会结构正处在一个重要的转型期,就是从分散的小部落慢慢向有组织的国家形式转变的过程。在这个时期,人类社会开始出现明显变化,比如人们有了高低贵贱之分,不同的人从事不同的工作,还发展出一套复杂的规矩和仪式。这些新出现的现象为后来商周时期更高级的文明发展打下了重要基础。夏朝的历史至今仍然是个谜团。考古证据和古老传说之间的不一致,使得我们难以看清这个古老王朝的真实面目。但正是这种模糊不清,让研究夏朝既充满挑战,又充满探索的乐趣。这些新发现持续刷新着我们对夏朝的理解。它们告诉我们,历史的真实面貌远比我们预想的要复杂得多。研究夏朝不仅是在探寻一个古代王朝,更是在追溯中华文明最初的足迹。

沈长云在《历史评论》2020年第3期撰文指出,夏朝的历史真实性不容否认,其存在具有确凿依据。吴文祥和葛全胜探讨了夏朝之前发生洪水的可能性,并分析了传说中的大禹治水事件。他们的研究发表在《第四纪研究》2005年第6期,文章第79至87页详细阐述了这一主题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。