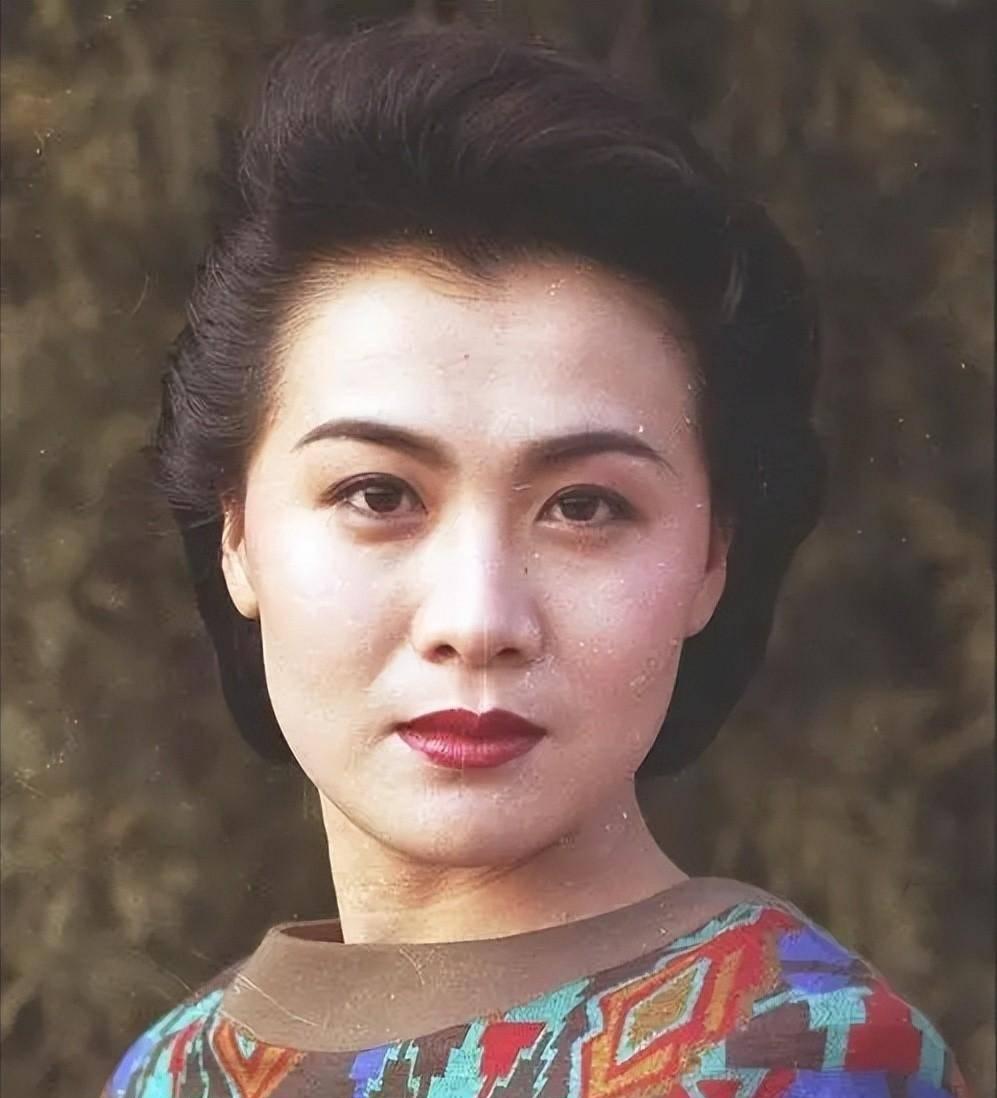

演星李媛媛:拒绝治癌,把生命分一半给儿子,丈夫的选择令人动容

上海戏剧学院的梧桐树影里,总有个晨光未晞就起身练声的剪影。1983年深秋的某天,21岁的李媛媛赤着脚站在四川大凉山的碎石路上,背篓里的山泉水浸湿了她新磨破的肩头。这是她为塑造《李冰》中羌族姑娘自费体验生活的第47天,脚底的血痂结了又破,掌心的老茧硬得能搓碎核桃。

这种近乎自虐的敬业精神,让她的表演带着灼人的真实温度。在拍摄《雷雨》期间,道具门板上的木刺扎进她后背时,监视器前的导演看到的分明是四凤在封建礼教下的遍体鳞伤。北京电影学院近年研究发现,这种"沉浸式表演法"会激活演员的镜像神经元系统,使角色情感内化为生理记忆——这或许解释了为何李媛媛临终前仍保持着舞台化的生命姿态。

1990年代的中国影视圈正经历市场化转型,商业片浪潮中,李媛媛却固执地守护着戏剧的圣殿。在《京都纪事》片场,她为一场三分钟的雨戏在寒风中站立了六小时,体温降到35.2度仍拒绝替身。这种艺术洁癖在流量当道的今天更显珍贵,就像她在《上海的早晨》中那句台词:"戏比天大,命比纸薄"。

镜头转向1985年的故宫红墙下,24岁的李媛媛裹着貂皮大氅,听年长21岁的焦晃讲解末代皇后的孤寂。当老演员的手掌覆上她涂着丹蔻的指尖,戏里戏外的温度在胶片上交融成经典画面。这段不被世俗看好的忘年恋,恰似她后来在访谈中的独白:"有些角色注定要痛着演完。"

1993年的冬夜,刚结束婚姻的李媛媛蜷缩在剧院后台,就着应急灯的微光修改《雷雨》剧本。她把周朴园的专制改写成现代婚姻的隐喻,通宵排演导致低血糖昏厥时,手里还攥着沾满泪痕的台词本。中央戏剧学院近年发布的《演员情感投射研究》显示,79%的演技派从业者会将现实创伤转化为创作素材,这种"情感炼金术"成就了李媛媛最具张力的表演。

当商人杨诚带着玫瑰花闯入她的生命剧场时,这个习惯用戏剧解构爱情的女人开始学习生活的语法。他们在巴黎圣母院前的合影里,李媛媛难得露出了少女般的羞怯——这是她所有剧照中从未出现过的表情。这种反差印证了社会学家王尔德的观点:最出色的演员,往往在生活场景中暴露本色。

1999年的孕检报告像一纸残酷的剧本,宫颈癌晚期的诊断让38岁的李媛媛面临最艰难的角色抉择。现代医学数据显示,妊娠合并宫颈癌的五年存活率不足12%,但她选择用身体作为孩子最初的舞台。在301医院的VIP病房,她偷偷记录的育儿日记里写着:"癌细胞在吞噬我的血肉,却让另一个心跳愈发强壮。"

2000年秋的手术室成了她最后的表演场。当监测仪发出刺耳警报时,她留给世界的最后台词是教科书级的"保孩子"。这个决定背后,藏着多少未被言说的遗憾?约翰霍普金斯大学最新研究指出,母体在危难时刻会分泌特殊激素强化胎儿保护机制——这或许为她的抉择提供了科学注脚。

丈夫杨诚将18座奖杯熔铸成长命锁的行为,在当代艺术界引发热议。有人批评这是对艺术品的亵渎,更多人看到的是比任何雕塑都动人的生命装置。他们的儿子在维也纳金色大厅演奏《月光妈妈》时,琴键上跳跃的音符何尝不是另一种形式的奖杯?

当剧场顶灯次第熄灭,李媛媛的人生剧本却永远定格在高光时刻。在流量明星热衷买热搜的今天,我们仍能在电影资料馆的胶片齿孔间,听见她背水攀岩时的喘息,看见她痛失所爱时的泪光。这个用生命完成谢幕的女演员,教会我们最深刻的表演哲学:当真实足够滚烫,虚构的舞台自会退成背景。

如今走过上海戏剧学院的梧桐大道,年轻学子们仍在争论方法派与体验派的优劣。或许他们该听听三十年前那个背着水篓的身影留下的启示:真正伟大的表演,从来都是拿命在演。你愿意为热爱的事物付出怎样的代价?这个问题,李媛媛用41年的人生给出了最壮烈的答案。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。