凌晨三点的微博热搜榜上,#成果喊话赵一博#的词条犹如投入平静水面的巨石。这位因《爱情公寓5》中诸葛大力一角走红的演员,用一篇长文撕开了娱乐圈光鲜表象下的暗流。在这场看似私人恩怨的纠纷中,我们看到的不仅是三个年轻人的情感纠葛,更折射出移动互联网时代公私领域边界崩塌、粉丝经济异化、以及偶像工业体系深层危机的社会图景。

(示意图:当代明星与粉丝的社交媒体互动已形成复杂生态系统)

一、从闺房密语到公共审判:私人关系的媒介化异变在事件发酵的48小时里,雪梨大王的抑郁症诊断书、赵一博直播时的微表情、三年前品牌分成的银行流水截图,这些本该属于私人领域的碎片,被数百万网友拿着放大镜反复检视。北京师范大学新媒体研究中心2023年的研究显示,78.6%的Z世代网民认为"明星没有绝对隐私",这个数字相比五年前提升了23个百分点。

这让人想起哲学家哈贝马斯提出的"公共领域"理论在数字时代的魔幻变形——当明星的恋爱契约、朋友间的微信对话、甚至是心理咨询记录都可能成为公共讨论素材,我们正在见证私人领域被彻底媒介化的过程。就像去年某顶流歌手的分手协议书意外流出,最终演变成全民参与的道德评判狂欢,私人情感早已异化为可供消费的公共文本。

在这个过程中,粉丝群体展现出惊人的"考古"能力。有网友扒出赵一博三年前直播时说的"理想型是独立女性",与现在被指控的"冷暴力"行为形成戏剧性反差。这种对偶像言行进行显微式比对的集体行为,本质上是在参与构建某种"道德完人"的虚拟形象。复旦大学传播系教授李玮指出:"当代追星本质上是种宗教替代品,粉丝需要不断验证偶像的神圣性。"

二、粉丝经济暗箱:当情感投射变成收割利器事件中争议焦点"面向女友粉的品牌运营",撕开了粉丝经济最隐秘的伤口。中国社科院《2023年粉丝经济白皮书》披露,专门服务特定粉丝群体的定制商品利润率高达300%-500%,远超常规明星代言产品。这些打着"独家""限定"旗号的商品,往往利用粉丝对偶像的情感依赖进行精准收割。

某知名选秀艺人的前站姐向笔者透露:"后援会定制周边成本30元的抱枕,打着'哥哥同款'标签能卖到299元。更隐秘的是那些'恋爱感'商品,比如刻着偶像手写签名的项链,文案直接写'让TA每晚贴着你的心跳入眠'。"这种将虚拟亲密关系货币化的商业模式,正在制造畸形的供需链条。

(数据来源:中国互联网信息中心《2022年粉丝经济生态报告》)

当赵一博被指利用"男友人设"进行商业运作时,我们看到的不仅是某个个体的道德争议,更是整个偶像工业体系的系统性困境。就像直播带货顶流李佳琦的"哪里贵了"事件,表面是个人言论失当,实质暴露了流量经济中"人设"与"真我"的割裂危机。

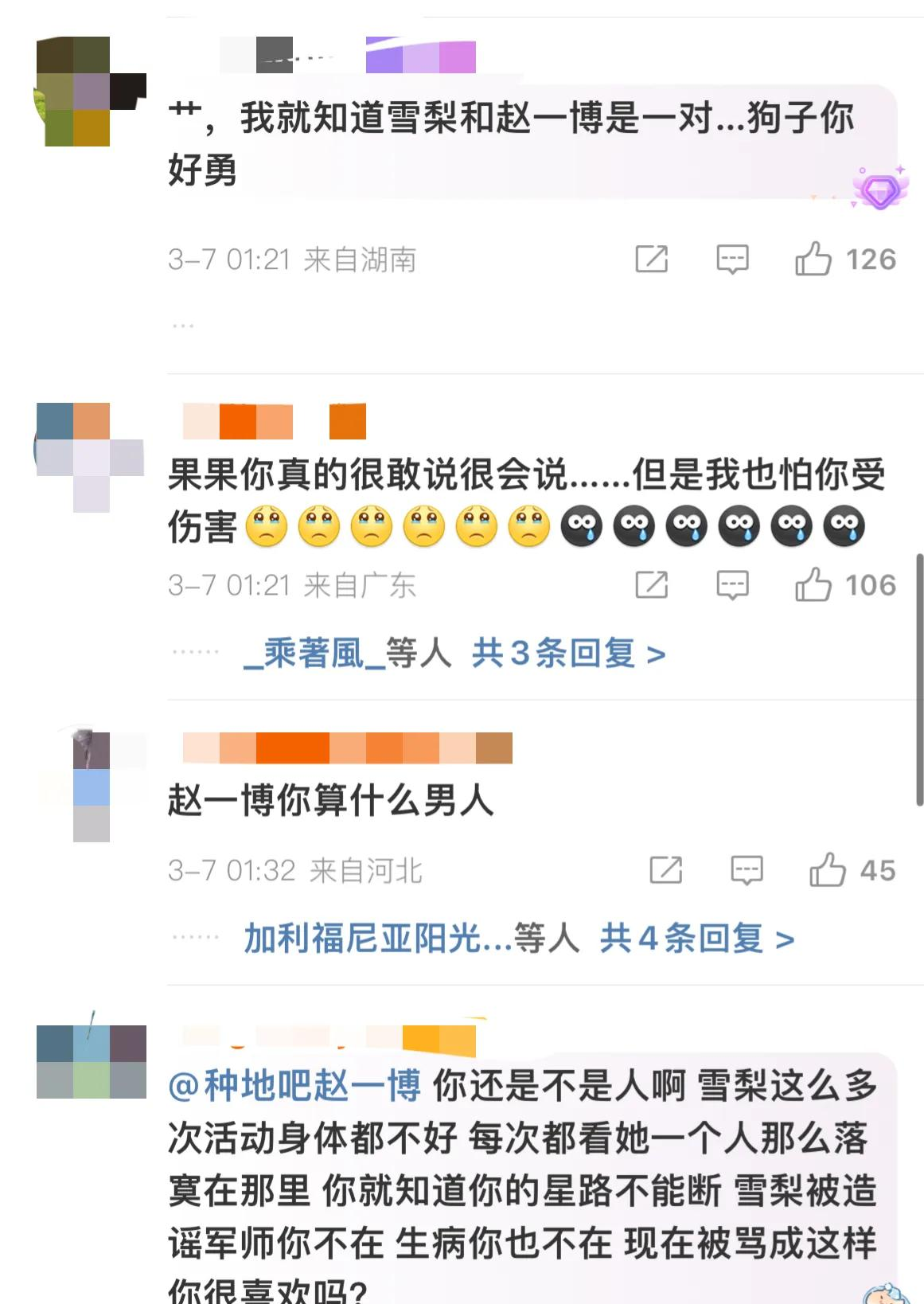

三、数字化亲密关系中的权力倒置在这场风波里,最值得玩味的是成果作为"第三方朋友"的介入姿态。她以传统友情伦理为武器,却在数字化广场上发动舆论审判的行为,创造了新型的关系调解模式。这让人想起2022年某电竞选手的前女友通过游戏直播喊话的著名事件——私人关系的调解场域正在从茶室咖啡馆转移到网络公共空间。

中国人民大学社会学系最近的研究表明,18-25岁群体中,有61%的人曾通过社交媒体处理人际关系问题。这种转变不仅改变了冲突解决的方式,更重构了社会关系的权力结构。当雪梨大王选择向成果倾诉而不是法律途径时,当成果选择微博发文而不是私下沟通时,我们看到的是数字化时代特有的"表演式维权"。

这种维权方式的传播学效应令人震惊。根据清博大数据监测,事件曝光后12小时内,"赵一博"相关词条的搜索量暴涨742%,其代言的某化妆品品牌直播间涌入大量质问弹幕。这种粉丝反噬的力度,暴露出流量经济中"水能载舟亦能覆舟"的残酷法则。

四、重建数字时代的交往伦理在这场风波中,真正缺失的是现代社会应有的"过渡空间"。德国社会学家诺贝特·埃利亚斯提出的"文明的进程"理论在数字时代遭遇挑战——当明星的卧室与粉丝的手机屏幕只隔着一次截屏的距离,当朋友间的私密对话可能下一秒就成为热搜话题,我们需要重新确立数字时代的交往边界。

或许可以借鉴日本杰尼斯事务所改革后的新规:将艺人社交媒体分为"工作账号"和"私人账号",前者由团队运营,后者完全私有但禁止商业行为。这种公私分明的管理模式,虽然不能完全解决问题,但至少为行业提供了可参考的框架。

更根本的解决之道,或许在于重构粉丝与偶像的情感连接方式。就像虚拟偶像洛天依的走红揭示的某种可能性——明确的人设边界、可控的情感投射、可持续的商业模式。当某位虚拟歌手的粉丝说出"我知道她是假的,但这份快乐是真实的"时,这种清醒的沉浸或许才是健康粉丝文化的出路。

结语:当我们在吃瓜时,到底在消费什么?回看成果的微博长文,那些充满情绪化的指控和带着痛感的文字,不过是这个时代集体焦虑的某个切面。每个转发按钮的点击,每条站队评论的发送,都在参与构建着数字时代的新型社会契约。

下次当我们手指滑动准备加入"审判大军"时,或许该问问自己:我们究竟是在维护正义,还是在享受某种道德优越感?是在关心当事人,还是在填补自己的情感空洞?这场看似热闹的娱乐圈风波,最终照见的或许是我们每个人内心那个渴望连接又害怕受伤的数字化自我。

在座各位,你们是否也曾陷入过类似的网络伦理困境?当朋友的隐私与公共正义冲突时,那个微妙的平衡点究竟在哪里?欢迎在评论区分享你的故事与思考。