胡林翼抛弃曾国藩练兵模式,湘军战斗力飙升,成为一支劲旅

湘军为何能击败太平军?胡林翼之后,湘军的兵员发生改变,胡林翼改变了曾国藩的招兵、练兵模式,湘军战斗力飙升,成为一支劲旅。

胡林翼以 “老兵”取代“老农”,“武将”取代“儒生”,改变湘军兵将来源,故而击败太平军。

《湘军兵志》记载道:“山僻之民多犷悍,水乡之民多浮滑,城市多游惰之习,乡村多朴拙之夫,故善用兵者尝好用山乡之卒,而不好用城市近水之人。”

说的是曾国藩编练湘军时,不招哪些“兵油子”,不用城市之人,而专门找哪些老实巴交的山农。道理简单,农民老实、淳朴,便于约束。

至于选将,曾国藩重视选拔儒生,让知识分子任营官。因此,后人将湘军概括为:知识分子带着一帮老农去作战,湘军是知识分子与农民之集合体。

其实,这话用在湘军前期可以,用在胡林翼主政之后则不恰当了。

知识分子与农民结合就一定能打赢吗?就一定没八旗、绿营之恶习吗?残酷之现实表明:打不赢、恶习很多。农民淳朴没错,可战斗经验不足,直接上阵必败无疑。

曾国藩起初编练湘军,用了2年时间,士兵多有训练,可在岳州、靖港、羊楼垌等战役中却常常溃逃,有时连主帅都可以抛弃。

湘军前期也有获胜,那是长期作战后,将士具备足够之作战经验,具备相关之战斗素养之结果。

儒生呢?成分复杂,迂腐且势利,难堪大任。郭嵩焘直言:“武夫固多嗜利袁,而文士之轻浮者,其嗜利往往不亚于武夫,而弥缝之巧转加焉。”一语道出儒生为将之弊端。

胡林翼主管湘军之岁月,起初也赞同“儒生加老农”模式。胡林翼让鲍超去湖南招募兵勇,组建“霆军”时,告诫他:“招勇以道州、宁远为上,湘乡亦可,江华、新宁、东安等处次之,勇丁以山乡为上,近城市者最难用,性多巧滑也。”

但是,鲍超是个粗人,且出身行伍,知道老农未必行,他没遵从胡林翼方案,而是直接在长沙招募兵勇,招募哪些“老兵”,共得3000余人。

事实证明,这些老兵就是不一样。他们战斗经验丰富,技战术水平高,只要赏罚得当,舍得下血本,自然是悍不畏死。“霆军”骁勇,与此不无关系。

鲍超编练“霆军”成功,麾下将士彪悍无比,屡屡击败陈玉成。三河惨败后,英王陈玉成部士气如虹,可在二郎河、太湖之战中被鲍超打败,安徽清军稳住了阵脚,并开始反攻。

此后,胡林翼便一改湘军“儒生加老农”模式,重视招募“老兵”进入湘军战斗序列;将官则少用儒生,重视行伍出身之武将,大力提拔鲍超、张荣贵等武将。

1858年,曾国藩再次出山,也不执意于“儒生加老农”模式,而是效仿胡林翼,在“老兵”中选兵,在“武夫”中选将领,强化湘军战斗力。

九帅曾国荃“吉字营”,鲍超麾下“霆军”,程学启帐下“开字营”,无不是“老兵加武将”模式,其战斗力堪称一流,但军纪则堪忧。

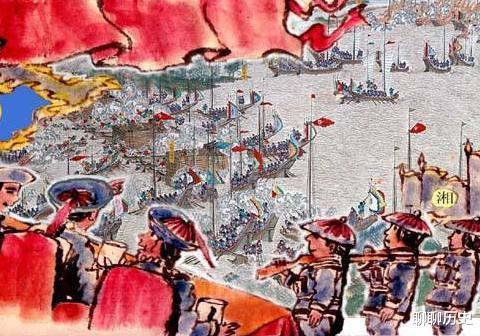

胡林翼的努力,是湘军发展壮大的关键,并击败了太平军。胡林翼以步兵、骑兵、水兵三位一体作战,武将带老兵,贯彻“长壕战术”,湘军“脱胎换骨”,再次焕发活力。

胡林翼重铸后之湘军,战斗力飙升,顺着长江一路杀向天京,连克武昌、九江、安庆,拿下天京指日可待。可惜,胡林翼在拿下安庆后不久便死去,曾国藩成为摘桃人。但其功绩不容忽视,王恺运《湘军志》评价:“中兴之业,实基自胡”,所言不虚。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。