心慌又气短?心脏可能在“求救”参松养心守护你的心律健康!

“心一慌,整个人都慌了。”有多少人,在日常生活中突然感到心慌、气短、胸口发闷,却一拖再拖,不当回事?

更多人甚至以为是心理压力大、休息不好,却没意识到,这其实可能是心律失常在悄悄敲响警钟。

心律不齐、早搏、频繁心悸,这些症状背后,隐藏着不容忽视的心脏问题。今天这篇文章,将带你揭开心律失常的真实面目,告诉你中西医如何联手调理心律健康,让你在不知不觉间离心脏病远一点,再远一点……

心跳从不只是情绪的反应器,它是人体生命节奏的钟摆。

一个人一生心跳约30亿次,这个庞大的数字背后,是无数细胞、电信号与生理机制的精密协作。一旦心律出了问题,就像钟表走错了点,可能导致全身系统紊乱。

而心律失常,正是困扰中国中老年人群最常见的心脏问题之一。

在中国,每年因心律失常导致的猝死高达54万人,其中多数人并没有明显的基础心脏病史。

这就像一颗定时炸弹,埋在身体深处,静静等待被引爆的那一刻。

心律失常并非一种单一的疾病,而是一类心电活动异常的统称。包括心跳过快(如室上性心动过速)、过慢(如窦性心动过缓)、不规则(如房颤)等。

它可以短暂发生,也可能持续存在;可以毫无症状,也可能突如其来,令人猝不及防。

心慌、气短、头晕、乏力、胸闷,这些听起来像“亚健康”的表现,其实可能是心律失常的典型信号。

尤其是夜间突然惊醒伴随心跳加速,或运动后心跳久久无法平复,更应提高警惕。

令人意外的是,年轻人心律失常的发病率也在逐年上升。现代人熬夜、饮酒、情绪波动大、摄入过多咖啡因、滥用减肥药等生活方式,正悄然侵蚀心脏的电活动稳定性。

不是只有“老年人才会心脏不好”,年轻人的“过度透支”,往往比想象中更可怕。

在临床工作中,不少患者在体检中才“意外”发现自己心律不齐。有的在做心电图时才发现频繁室性早搏,有的则是在24小时动态心电监测中被确诊房颤。

房颤的患病率在60岁以上人群中高达5.5%,且中风风险增加5倍,这是一个被严重低估的健康隐患。

那为什么心律会失常?从西医角度来看,心律失常多与心脏传导系统异常、电解质紊乱、心肌疾病、药物影响有关。

比如低钾、低镁、甲状腺功能异常、冠心病、心肌炎等,都会打乱心电活动的节律。

而中医则从“心主血脉,藏神”的理论出发,认为心律失常多属“心气虚”“心阴虚”“痰浊阻络”“气血两虚”之证。

这正是中西医思维路径的差异所在,但在临床实践中,两者并非对立关系,而是可以互补调和。

在治疗方面,西医以药物为主,如β受体阻滞剂、钠通道阻滞剂、钙拮抗剂、抗凝药等,部分严重患者需进行射频消融术或植入起搏器。

西医治疗见效快,但副作用较多,且不能从根本上改善心脏环境。

相比之下,中医更强调“调心气、养心阴、化痰湿”,通过辨证使用中药、针灸、调息等手段,从根本调节心脏阴阳失衡的状态。

这就像是在钢筋水泥间种下一棵树,虽慢,却更有生命力。

在临床实践中,参松养心胶囊作为中成药的代表,因其“益气养阴,活血通络”的功能,在多项研究中显示出对心律失常具有稳定作用。它由人参、丹参、麦冬等多味中药组成,兼顾“补”“通”之效。

研究表明,参松养心可改善心电图异常、减少早搏、调节自主神经功能,在房颤、室性早搏等多种心律失常中具备辅助治疗价值。

但也要指出,中药调理需要时间,不能期望短期内见效。

一些患者在服用中药后症状改善,便私自停药或不遵医嘱,也是导致病情反复的重要原因。

科学研究表明,心律失常并非不可控,只要早发现、早治疗,完全可以逆转进程。

关键在于养成良好的生活方式,避免诱因,配合科学干预。

首先,保持规律作息至关重要。熬夜、睡眠不足会降低迷走神经张力,使交感神经长期兴奋,从而诱发心律不齐。

建议每晚11点前入睡,保持7-8小时睡眠。

第二,戒烟限酒、远离咖啡因刺激。

烟草中的尼古丁、酒精、咖啡因等物质会刺激心肌,导致心跳加速或不规则,尤其是存在基础心脏病者更加敏感。

第三,坚持适量运动,避免过度紧张情绪。过度焦虑、长期压力会激活交感神经,诱发心律异常。

推荐缓和类运动,如太极、瑜伽、散步等,可有效提升迷走神经活性。

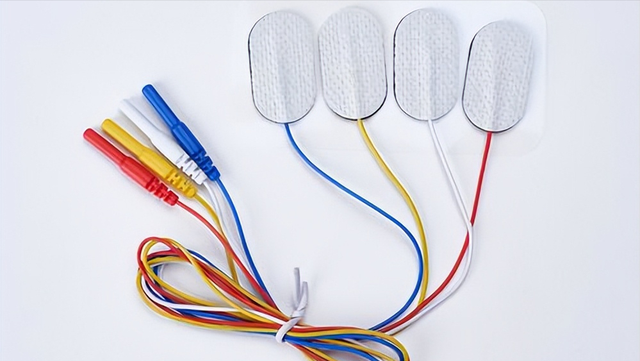

第四,定期体检,特别是做动态心电图监测。很多心律失常在静态心电图中难以捕捉,24小时动态记录才更具诊断价值。

尤其是中老年人、三高人群,更应重视心电监测。

第五,合理补充营养素。

钾、镁、钙等对维持心肌电活动至关重要,建议多食用香蕉、坚果、绿叶蔬菜、豆制品等天然食物,避免滥用利尿剂、泻药等导致电解质失衡。

过去常有人误以为“心慌就是神经衰弱”,甚至归咎于“想太多”。这种认知误区,往往耽误了最佳治疗时机。

临床数据显示,心律失常引起的猝死案例中,近60%患者事前并无明显不适,这正是它可怕之处。

此外,也有不少人盲目信赖保健品、偏方,误以为“多吃补品就能补心”,结果是血脂升高、心脏负担加重。

心脏不是靠“大补”就能健康的器官,而是一门需要科学管理的系统工程。

中西医结合,是现代医学发展的重要趋势。

在心律失常的管理中,西医精准诊断、快速干预的优势与中医整体调理、标本兼治的理念相互融合,才能为患者提供更全面、更持久的健康保障。

当然,中西医结合也有挑战。中药成分复杂,作用机制尚待更多研究阐明;而西医的“以症治症”,在慢性病调理上存在局限。

因此,医生需根据患者个体差异,制定个性化方案,而非千人一方。

从历史角度看,中国古代医家早已关注心律异常。张仲景《金匮要略》中记载“心动悸者,心气虚也”,说明早期中医就有对“心律紊乱”的理解与治疗实践。

现代医学的发展,正是对古人智慧的延续与拓展。

如今,随着人工智能、大数据穿戴设备的普及,心律失常的早期筛查正在变得更容易。

智能手环、心电监测贴片、远程医疗平台,正让心脏“求救信号”被及时捕捉,为预防赢得更多时间。

总而言之,心律失常并非“老年病”或“心理病”,而是一种真实存在、可控可治的心脏功能异常。它既可以悄无声息地出现,也可能在短短数秒内致命。

唯有提高警觉、科学应对,才能真正守护心脏这颗“生命之钟”。

健康,从来不是等病来了才重视,而是从今天开始,每一次心跳都不轻视。

参松养心,不只是药物,更是一种对心律健康的守护态度。

参考文献:

1. 《中国心律失常诊治指南(2023年修订版)》,中华医学会心电生理和起搏分会;

2. 国家药品监督管理局药品审评中心:《参松养心胶囊药理作用研究与临床观察》;

3. 《中国心血管健康与疾病报告2022》,国家心血管病中心。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。