曾国藩与洪秀全的冲突,本质上是晚清时期传统士大夫代表的封建纲常秩序,与太平天国运动所倡导的异质文化之间的激烈碰撞。曾国藩对洪秀全“破坏传统文化”的深恶痛绝,以及在洪秀全死后毁其尸身的行为,背后是对太平天国挑战儒家伦理、动摇封建统治根基的强烈反击,需结合具体历史背景分析:

一、洪秀全对传统文化的冲击:从“反孔”到“文化重构”的颠覆性

太平天国运动以“拜上帝教”为精神旗帜,其文化政策对传统儒家体系造成了根本性冲击:

1. 否定儒家核心地位,解构封建伦理

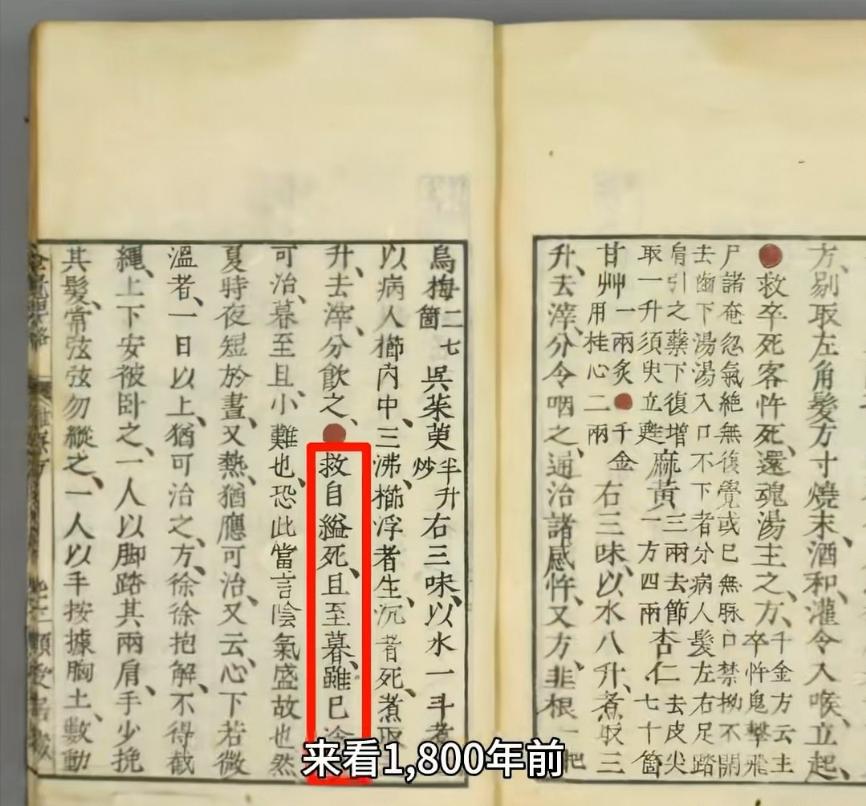

洪秀全将孔子视为“邪神”,下令捣毁孔庙、焚烧儒家经典(如《四书》《五经》被斥为“妖书”),主张用“天父天兄”的教义取代“仁义礼智信”的儒家伦理。这种做法直接动摇了封建王朝的精神根基——自汉武帝“独尊儒术”以来,儒家思想既是维系社会秩序的纽带(如“君君臣臣父父子子”的等级观念),也是士大夫阶层的精神信仰。对曾国藩而言,洪秀全的“反孔”不仅是文化破坏,更是对“世道人心”的颠覆。

2. 推行异质文化,割裂传统认同

拜上帝教融合了基督教教义与民间信仰,提出“天下一家,共享太平”的平等理念,否定封建等级制度(如废除科举、打破士农工商的身份界限)。这种文化重构,在曾国藩等士大夫眼中,是“用夷变夏”的“异端”行为——它不仅否定了中国数千年的文化传统,更试图用一套外来的、被视为“荒诞”的教义重塑社会,这与士大夫“卫道”的使命形成尖锐对立。

二、曾国藩的“卫道”立场:以儒家为核心的秩序捍卫

曾国藩作为传统士大夫的典型代表,其人生理想与价值坐标完全建立在儒家文化之上:

1. 将“护儒”与“忠君”绑定,视为天命责任

曾国藩在《讨粤匪檄》中痛斥太平天国“焚书坑儒,毁先王之道”,宣称自己起兵是为了“卫吾道”——这里的“道”,既是儒家的伦理纲常,也是清朝统治的合法性基础。在他看来,洪秀全破坏传统文化的行为,比军事叛乱更可怕:军事叛乱尚可平定,而文化根基的崩塌会导致“国将不国”,因此必须以极端手段反击。

2. 视太平天国为“文化亡国”的威胁

曾国藩认为,太平天国不仅是政治对手,更是“文化敌人”。他在檄文中写道,太平天国让“士不能诵孔子之经,而别有所谓耶稣之说、《新约》之书”,导致“举中国数千年礼义人伦、诗书典则,一旦扫地荡尽”。这种对文化传承断裂的恐惧,使其将平叛上升到“救亡图存”的高度,对洪秀全的仇恨也超越了一般的政治敌对,带有“诛异端”的决绝。

三、毁尸行为的象征意义:彻底否定对手的文化与政治合法性

1864年洪秀全死后,曾国藩下令将其尸身“戮尸,焚骨扬灰”,这一极端行为并非单纯的泄愤,而是具有强烈的政治与文化象征意义:

- 从政治层面:通过摧毁洪秀全的肉身,彻底否定太平天国政权的“神性”(洪秀全自称“天父之子”),宣告其“天命所归”谎言的破产,强化清朝“平定叛乱”的合法性。

- 从文化层面:这是对洪秀全“异端”身份的终极清算——不仅要在军事上消灭太平天国,更要从精神上抹去其存在的痕迹,以儆效尤,警示任何挑战儒家文化与封建秩序的行为都将“死无葬身之地”。

这种做法虽显残酷,却符合传统政治斗争中“除恶务尽”的逻辑,尤其是在文化冲突激烈的背景下,极端手段往往被视为“捍卫正统”的必要代价。

四、历史语境下的辩证看待

曾国藩与洪秀全的冲突,本质上是两种文化与社会秩序观的碰撞:

- 洪秀全的文化政策带有反封建的进步性(如否定等级制度、冲击儒家束缚),但其对传统文化的全盘否定和宗教极端化倾向,也确实造成了文化断裂与社会动荡;

- 曾国藩的“卫道”虽维护了封建秩序的僵化一面,但也在客观上保护了传统文化中仍具生命力的部分(如儒家的民本思想、道德修养理念),其行为背后是传统士大夫对“文化根脉”的坚守。

历史的复杂性在于,两者的立场都有其时代局限性:洪秀全未能找到融合中西文化的合理路径,曾国藩则无法突破封建体制的束缚。而洪秀全死后的遭遇,也成为这场文化与政治角力中,最具悲剧性的注脚。

以上内容仅AI生成

评论列表