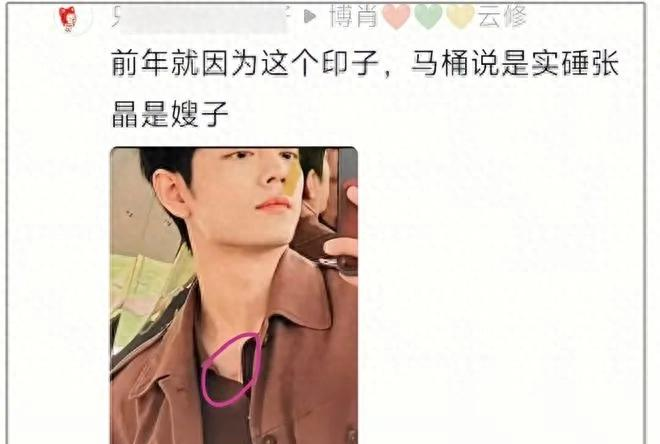

肖战与她传6次绯闻,这颗子弹飞起来,很像萧敬腾和黎明

北京三里屯某咖啡馆里,两位影视公司高管正在密谈。桌面上摊开的财务报表显示,某顶流艺人代言的化妆品品牌,在绯闻发酵的48小时内,线上销售额暴涨270%。这个看似巧合的数字,揭开了一场关于流量、资本与隐私的隐秘战争。

2024年5月,某大数据公司发布《娱乐产业白皮书》,揭露了令人震惊的行业潜规则:头部艺人团队每年需支付超过800万元的舆情监测费,其中63%的绯闻传播存在人工干预痕迹。这串数字背后,是条条缕缕的利益链条在暗处涌动。

某资深经纪人向我透露:"每个顶流背后都站着至少三家数据公司。从社交媒体情绪分析到CP话题热力预测,算法能精准计算出绯闻传播的最佳窗口期。"就像去年某运动品牌签约顶流时,恰逢其机场同款穿搭登上热搜,这种"巧合"实则来自数据模型的精密推演。

在横店影视基地,道具师老张说起亲眼所见:"某剧组为制造男女主演绯闻,特意安排两人房车停靠角度,方便狗仔借位拍摄。场务甚至要计算日照角度,确保偷拍画面足够清晰。"这种工业化造星流程,让隐私成为可量产的娱乐商品。

清华大学新闻学院2023年的研究显示,艺人经纪团队的话语权较五年前增长43%,72%的影视项目选角需经经纪人首肯。这种权力转移正在重塑娱乐圈生态。某选角导演苦笑:"现在见艺人要先过经纪人这关,他们掌握着艺人形象的核心密码。"

在杭州某MCN机构的透明会议室里,95后经纪人小林展示着他们的"人设矩阵图":"禁欲系""国民男友""事业狂魔"等标签在屏幕上闪烁。每个标签对应着不同的隐私曝光尺度,当艺人需要提升商业价值时,特定类型的绯闻就会成为激活市场的密钥。

这种异化在饭圈文化中尤为凸显。某站姐透露:"大粉头们会集资购买艺人行程信息,有专门的'恋爱侦查组'分析艺人社交账号的像素级变化。"去年某顶流更换微博头像边框颜色,竟引发长达两周的恋爱猜想,相关话题阅读量突破18亿。

在首尔某娱乐公司,练习生培训手册新增"隐私管理"章节,要求艺人掌握"微表情控制"和"信息分层披露"技巧。这种训练造就了新一代艺人的双重生存智慧:既能维持公众形象,又能在私人领域筑起防火墙。

某顶流艺人的数字分身项目负责人透露:"我们正在开发AI替身系统,用深度学习算法模拟艺人声纹和微表情。未来回应绯闻时,系统能自动生成最符合人设的回应方案。"这种技术革新或将重构隐私保护的边界。

在纽约大学Tisch艺术学院,戏剧系教授Dr. Smith开设"明星社会学"课程。课堂上,学生们正激烈辩论:当某艺人用NFT技术加密私人日记,这是技术赋权还是新一轮的商业变现?这种先锋实验预示着娱乐产业的可能未来。

日本杰尼斯事务所的改革震动业界,其推出的"隐私积分制"允许艺人用曝光度兑换隐私保护资源。这种制度创新引发连锁反应,国内某平台随即上线"隐私银行"功能,用户可用数据追踪权限兑换明星定制内容。

在柏林电影节圆桌论坛上,欧洲电影人展示着他们的"隐私片酬体系"。某法国导演介绍:"我们的合同明确标注隐私出让价格,吻戏和床戏都有不同的隐私补偿系数。"这种将隐私价值量化的尝试,正在挑战传统娱乐伦理。

某人工智能伦理委员会发布的《数字人权白皮书》预测:到2028年,78%的明星绯闻将由AI自动生成并投放。这份报告在娱乐圈投下震撼弹,促使多家经纪公司联合成立"数字隐私联盟",试图在技术浪潮中守住人性底线。

结语当我们在微博热议某个绯闻话题时,也许该停下来思考:那些10万+的转发数据里,有多少是真实的好奇,多少是算法的推送?某位选择退隐的艺人曾说:"我卖掉了所有隐私,却买不回一个真实的清晨。"这声叹息,或许正是整个时代的注脚。在流量与资本的狂欢中,我们是否正在亲手建造一个没有秘密却失去真心的娱乐乌托邦?下一次点击转发前,不妨多问自己:我们真正想消费的,究竟是艺人的作品,还是被精心设计的人生切片?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。