大北京40多间房or四川小镇4间房,我选了后者

执笔 许述工作室

如果有下面两个选项,你会怎么选?

A北京四合院40多间房

B四川某小镇4间房

对绝大多数人来说,这就是个送分题,肯定毫不犹豫选A。但有人却偏偏选了B。这个人就是我,林徽因。

北京当时还叫北平,这个四合院具体位置在北总胡同3号,即现在的北总胡同24号,在东二环西侧,再往西就是故宫博物院和北海公园,位置特别好。我在这里住了7年,非常喜欢这个家,曾给闺蜜费慰梅写信,把平面图画了出来,大大小小有40多间房(于葵:《山河岁月:回望林徽因》,北京:人民文学出版社,2014年,第315页),自己住用之外,还有17间空房,用以接待亲朋好友。我在这里邀请朋友举行文化沙龙,“太太的客厅”闻名全城;我在这里构思写作,继续文学创作的道路;我在这里拍照留影,留住花样年华……

林徽因在北平的家(根据林徽因的描绘复原)

李庄中国营造学社平面图

林徽因在李庄的家平面图 (许述工作室摄于李庄梁林故居)

林徽因北平的家“外景”

林徽因李庄的家“外景”(可以看出是“篱笆墙”)

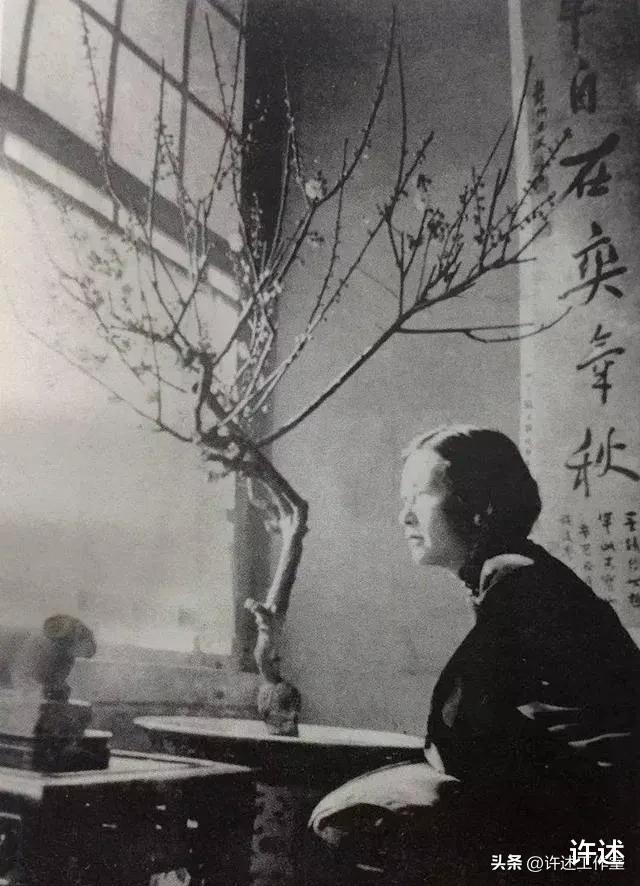

林徽因北平的家“内景”

林徽因李庄的家“内景”(引自《李庄镇志》)

而在四川李庄镇,房间看起来有14间,但大部分是营造学社成员的房间和办公室,我们家的居室只有4间,仅为北总胡同的十分之一。在北平,我们雇佣了2个厨师、2个佣人,1个司机;而在李庄,我因长期生病不能亲力亲为,费正清劝了我好久,才勉强请了1个农村女佣。在北平,我会和思成一起到乡间考察古建筑,爬梁上柱;而在李庄的5年间,我连1公里外的镇上都没怎么去过。在北平,我会到户外骑马,和朋友们郊游;但在李庄,我一天到晚大部分时间只能“躺平”——卧病在床。在北平,我做梦也想不到自己会到遥远的西南边陲过上另一种完全不同的生活,但后来却真真切切发生在了我身上。

北平时期(根据林徽因对北平房子的描述AI生成)

李庄时期

我既然这么喜欢北平的房子和生活,为什么要搬走,还搬那么老远,住那么小的房子?

因为日本人侵占了北平,因为我不愿意当亡国奴,因为在国难当头的时候气节比房子价更高。

对北平的知识分子来说,无非两条路:一是留,二是走。留,意味着可以继续过舒适的生活,但不得不生活在异族统治之下,成为卑躬屈膝的亡国奴。走,除了保住民族气节,将失去一切,意味着成为难民,自己失去单位,孩子失去校园,全家失去经济来源,工作生活必然急转直下。对此,大部分人如老舍、朱自清、沈从文等选择了折衷方案:丈夫暂时离开,家属留下来观察情况,伺机而动。思成的老板、中国营造学社的创始人朱启钤也选择了留在北平。

我可以留,但选择了走。当然了,当时我并不知道要离开那么久,也不知道会搬那么多次家,吃那么多的苦,遭那么大的罪。特别是在四川李庄,天气实在太差,生活实在太苦,病痛实在太多又没有医生和药物,我的身体彻底垮了,以致于病入膏肓。好不容易熬到抗战胜利,我回到北平后赶紧做手术,但已经无力回天,没过几年就离开了人世。

后来有人责怪思成,说我早逝是他造成的。真不能怪他,那是我自己的选择,我从不后悔。记得当年儿子从诫问我,如果当时日本人打进四川,你还能去哪儿?我说:还有一个去处——那就是家门口的长江!儿子急了,“我怎么办?你们就不管我啦?我很无奈,真要到了那一步,恐怕就顾不上你了!(梁从诫:《疏忽人间四月天——回忆我的母亲林徽因》,见《梁思成、林徽因影像与手稿珍集》,上海:上海辞书出版社,2014年,第230页)

行程遥远,归期难定,身体能不能支撑?我们没底,所以离开北平前去医院做了全面检查。思成被诊断出有颈椎软骨硬化和颈椎灰质化症。作为治疗方案,他不得不在衬衣里穿上一件金属背心,以支撑上半身。他还自嘲说,抗战刚开始就穿上防弹背心了。我的情况更糟,医生警告说在北平条件好的情况下尚且如此,如果长途颠沛流离恐怕会恶化得更快更严重。但我们必须走尽快走,至于身体能不能扛住,只能听天由命了。

梁思成的金属背心 (许述工作室2025年3月4日摄于李庄梁林故居)

我们的出发地是北平,最终落脚地是四川李庄,但李庄并非计划中的终点,其间有太多的曲折。

离开北平后,我们首先去了天津,那里的意大利租界有梁家的房子,得去看看,也有必要带些东西走。在去天津的火车上,遇到很多全副武装的日军。当时儿子从诫5岁,还不懂事,男孩儿看到枪很好奇,上前去摸。思成很少对孩子发脾气,但这次很大声地对他怒吼:“回来!”(于葵:《山河岁月:回望林徽因》,北京:人民文学出版社,2014年,第387页)儿子吓得赶紧把手缩了回去,躲到我身边来。

我们辗转去了长沙,打算等日本人被打跑了就回北平。以前,我可以指挥5个下人,现在,他们干的活全都落到我和思成头上,而我们两个在这方面都是菜鸟。看到对方做家务时笨手笨脚的样子,我们互相取笑,好像这样生活就没那么艰难了。

我和思成认为,中国虽弱,但地广人多;日本虽强,但国小人少,应该无力打到长沙。不料到了长沙后,日军飞机几乎每天都来扔炸弹。我们当时毫无军事常识,为了方便住在长沙火车站旁边,完全没想过这种地方是日军的重点轰炸目标。可气又可笑的是,有一次听到飞机的轰鸣声,思成竟然以为是中国军队的飞机,跑到阳台上手搭凉棚往天上看,结果发现飞机在朝下面丢炸弹,全家差点被炸死,事后发现一个弹坑里滚着两个路人的头颅。这一刻,我们深切体会到什么叫“百无一用是书生”。

天天担惊受怕还有生命危险,无奈之下,我们只好继续向西前往昆明。路上,我们再次遇险。中西部的交通比东部差太多,这一次没有轮船也没有火车,得坐长途汽车。1937年12月下旬,长途汽车从湖南晃县出发,当天晚上在一个荒山野岭的山顶上抛锚。汽车上别说空调了,连窗子都没有,而且16个座位挤了27个人,想活动一下都不行。为了取暖,我下车拉着孩子们的手来回走动,觉得当晚会被冻死在这个鬼地方。大家齐心协力下来推车,快到山脚时,一座大庄园奇迹般出现在眼前,而且主人很热情,请我们全车人都住了进去,还打来热水给大家洗脚。乱世之中,荒山之间,如果没有遇到这户好心人家,后果不堪设想,每每想起,仍能感觉到人间的温暖。

我们于1937年9月初离开北平,1938年初抵达昆明,当了 4个月难民,一路上吃尽了苦头。好在昆明鸟语花香,蓝天白云,我很喜欢。思成也争取到经费支持,恢复了中国营造学社的活动,在西南地区进行了一次大规模田野考察活动。他们出去的时间太长了,天下不太平,西南土匪又多,我很担心他的安全。半年后,他和营造学社的同事们终于回家了。我和思成久别重逢,也顾不得周围那么多人,热烈拥抱在一起。接受西方文化和了解我的人还好,但其他人哪见过夫妻当众拥抱,直接看傻眼了。

在昆明的三年,感觉一切都在好起来,可惜好景不长。随着日军不断向内地入侵,昆明成为国际援华物资从缅甸运入后的中转站,加上越来越多的高校和其他机构搬来,昆明也成为日军重点轰炸的目标,越来越不安全。我们只好搬到城外的农村,而我完全成了一个村妇,每到赶集的日子,就像当地农民一样背着背篓上街采购,把一周的菜全部买好背回家。我们以为这里安全了,便拿出几乎所有积蓄盖了几间房。但我们错了,郊区也不安全,日军飞机嚣张到飞得很低,低到我们都能看清楚驾驶舱里飞行员的脸。

昆明乡下时期

我们恢复了中国营造学社工作,这是思成和我毕生的事业。但此时的昆明和彼时的北平有一个很大的不同:在北平,有很多地方可以提供图书资料,但在昆明,各大高校的图书要么没搬来要么在路上整丢了要么在昆明被炸了,只有一个单位的图书保留得既完整又丰富——中央研究院历史语言研究所。史语所是傅斯年的心血,他担心所里的珍贵文物和图书被日军炸毁,决定和同济大学一起搬到一个“地图上找不到的地方”——四川李庄。我们为了继续营造学社的事业,也不得不一起搬过去。

这张图展示的是近几年打造的“新李庄镇”,然而当年梁林落脚的房子周围是大片农田。

“旧李庄镇”(照片右方)和“新李庄镇”(照片左方)及“分界线” (许述工作室摄于2025年2月27日)

这是中国营造学社抗战时期的珍贵照片,周围是大片田地和植物。

其实我们(除了中国营造学社,还有同济大学,中央研究院历史语言研究所,中央博物院筹备处等机构)最开始想搬到四川的南溪县,但对方不肯接纳,这也可以理解,毕竟人多了容易造成物资供应紧张和物价上涨,还可能招来日军的飞机。最后,是李庄镇热情欢迎和收留了我们。然而,李庄毕竟只是一个川南的偏僻小镇,我又不适应整理的气候,因此四川李庄的5年是我人生中最低谷、最惨淡、最灰暗的日子,与北平“太太的客厅”形成了巨大的反差和鲜明的对比。我本是一朵正在盛开的花,但由于日军入侵,只好移栽到遥远的西南,结果水土不适,逐渐枯萎。如果没有李庄的5年,我也许会活得久一点;但如果没有李庄的这5年,我可能永远也触及不到家国苦难的深度和文化抗战的意义。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。