深圳山姆曝货款遭冒领:离职员工涉诈骗,消费者集体维权引热议

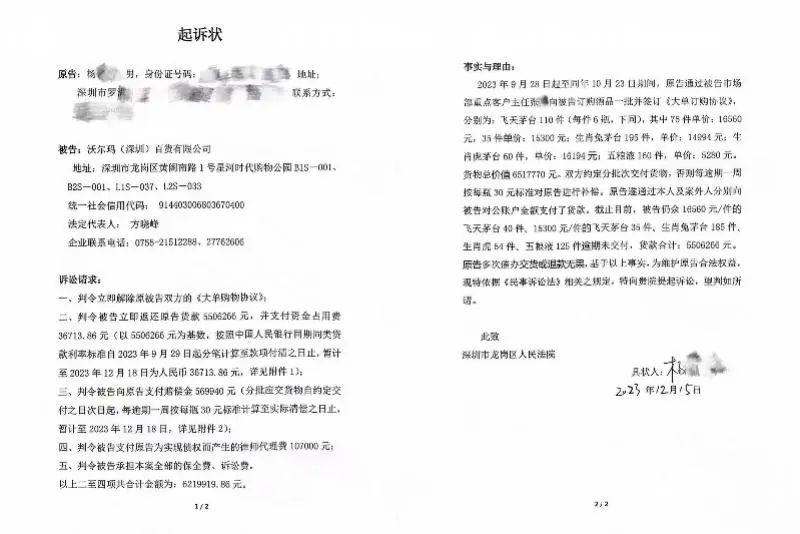

近日,深圳山姆会员店卷入一起金额高达550万元的消费纠纷事件,引发公众对零售巨头内部管理及消费者权益保护的广泛质疑。投诉人杨先生向媒体披露,其通过山姆会员店深圳龙岗分店采购茅台、五粮液等商品时遭遇货款被冒领,涉及未交付货物价值超550万元。目前,该案已进入司法程序,但事件暴露的管理漏洞及消费者维权困境仍引发热议。

离职员工主导交易,550万货物遭冒领

2023年9月,杨先生经朋友介绍结识自称“山姆大单经理”的张某,后者以参与品酒会、引荐周大福柜台员工等方式取得杨先生信任。随后,张某以对接“大额采购”名义,引导杨先生向山姆对公账户转账651.36万元,用于订购茅台等商品。然而,截至2023年11月,杨先生仅收到价值约100万元的货物,剩余550.63万元商品始终未到货。

杨先生提供的聊天记录显示,张某全程以山姆员工身份沟通,并指导其填写退款申请表。但经山姆内部核查,款项到账当日即被兑换为购物卡并遭他人冒领。更令人震惊的是,涉事人员张某早在2021年2月已离职,其后续行为被警方以涉嫌诈骗罪立案侦查。

管理漏洞频现:多名采购商卷入同类纠纷

南都·湾财社记者调查发现,杨先生的遭遇并非个案。多名深圳山姆会员店采购商反映,他们同样因与张某对接而遭遇大额转账后未收货的情况。这些消费者均表示,张某在交易中持续使用山姆官方账号及对公账户收款,且未收到任何关于其离职的警示信息。

律师分析指出,山姆在此事件中或需承担“表见代理”责任。根据《民法典》,若消费者有理由相信行为人具备代理权(如使用对公账户、官方沟通渠道等),即便员工已离职,企业仍可能被判定为责任主体。此外,山姆《大单购物协议》中“对授权人员无审核义务”的条款被指为“霸王条款”,涉嫌违反《民法典》关于格式条款公平性的规定。

山姆回应引争议:称“完成交付”,拒透细节

面对消费者指控,沃尔玛中国回应称“已完成相关订单交付”,但拒绝提供具体履约证据,仅表示“案件处于司法程序不便置评”。这一说法遭到杨先生等人驳斥,其强调山姆至今未出示任何提货单或物流记录,所谓“交付完成”缺乏依据。

此外,山姆被质疑对离职员工权限管理存在重大疏漏。消费者指出,张某离职后仍能通过山姆内部系统操作订单,甚至与其他在职员工协作冒领货物,反映出企业风控机制形同虚设。

律师:消费者可多渠道维权,企业须担责

法律人士建议,消费者可通过民事诉讼主张退款及赔偿,或向市场监管部门投诉。北京市中友律师事务所夏孙明律师指出,若法院认定山姆构成根本违约,其需退还预付款并承担利息及合理费用;若涉及表见代理,山姆则需为张某行为“买单”。

上海隽宜律师事务所任俣律师进一步强调,山姆若无法证明已履行商品交付义务,其单方面声明不具备法律效力。消费者留存转账记录、聊天截图等证据将成为维权关键。

行业警示:会员制商超如何守住信任底线?

此次事件不仅暴露山姆内部监管缺失,亦为高速扩张的会员制零售行业敲响警钟。近年来,山姆在中国市场快速布局,门店数量从2020年的26家激增至2025年的53家,但伴随规模扩张,品控与售后问题频发。仅2025年3月,山姆便接连被曝牛奶含活虫、莲雾现寄生虫等食品安全问题,投诉平台30天内相关投诉达158起,解决率不足11%。

消费者权益保护专家呼吁,企业应强化员工权限管理、完善合同透明度,并主动公示合作方变动信息,避免利用格式条款转嫁风险。对消费者而言,大额交易前务必核实对接人身份,留存书面协议及履约证据,以降低维权难度。

截至发稿,深圳市龙岗区法院已受理杨先生诉山姆一案,张某涉嫌诈骗案仍在侦查中。事件最终走向,将成为检验零售巨头责任担当与消费者权益保护力度的试金石。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。