撕开“西学东渐”的神秘面纱,打破“闭关锁国”的刻板印象

文丨张非凡(方塘书社阅读志愿者)

当暮色浸染紫禁城,琉璃瓦的幽蓝光泽与乾清宫案头的朱批奏折在光影中交织,一封钤有龙纹火漆的密函正穿越欧亚大陆,将1716年的历史褶皱徐徐展开。

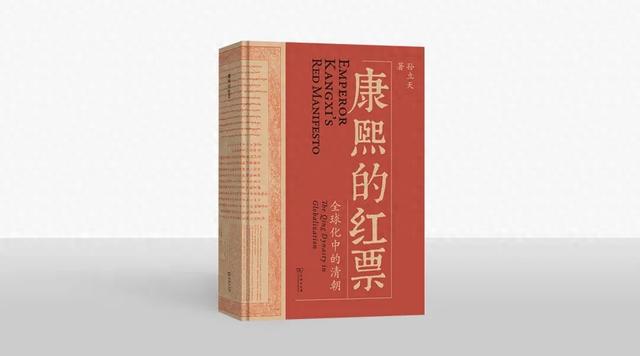

孙立天博士在《康熙的红票:全球化中的清朝》一书里,以这份被正史遗忘的外交文书为切口,剥开了“文明碰撞”的美好想象外衣,暴露出清帝国权力运作的隐秘,进而将那些被冠以“全球化”之名的历史互动一一揭露开。

【一】

这张钤有龙纹的朱色谕令,表面是康熙为寻回失联传教士所发出的“跨国寻人启事”,但实际上是满洲封建制度对全球化事务操盘的体现之一。

孙立天在《康熙的红票》中提到,1716年由内务府而非礼部颁发的文书,标志着传教士身份的变化,这使他们成为了非传统意义上的“外臣”,而是被纳入皇室的“包衣奴才”。

利类思、安文思等基督教徒的命运轨迹成为了传教士在清朝生活的范本。从张献忠刑场上的待决囚徒,到镶黄旗佟氏家族的“技术家奴”,他们身份的变化体现出清廷对全球化人才的驯化和“本土化”——当传教士在奏折中自署“奴才”,这一称谓绝非传教士单纯的对满清文化的自适应,而是向清廷的制度臣服的宣言。

而康熙通过内务府直接对接西洋商船,将外交事务转化为“皇室家事”,在一定程度上规避了传统朝贡体系的制度约束,为皇权的扩展保留了无限空间。

孙立天的研究也撕开了“西学东渐”的神秘面纱。传教士以天文历算、火器制造等技能在清朝换取个人生存空间,表面上看这似是东西方文明的交融,实则是身为满洲统治者对技术权力的一种收割。

比如,康熙将西方科技转化为一种制衡汉族官僚的手段,在历法改革中借日食推算从而羞辱江南士大夫,本质上这是一场精心策划的对汉人的文化阉割术。

这种对西方技术权力收割现象,暴露出了在清廷治理下知识仅是权力的耗材,技术无非是统治的砝码的底层逻辑。一切的技术都需立足在服务于政治的基础之上。

此外,孙立天极具颠覆性的洞见在于打破了人们对“闭关锁国”的刻板印象。比如,1716年发生的红票事件展现出的政治弹性令人惊叹,康熙委任传教士为特使既维系了清廷上下的主仆纽带,又规避了汉臣染指清廷外交情况的发生,使用以内务府印刷而非由礼部颁诏,既达到强化皇权专断的作用,又一定程度保留事情商量的可回旋余地。

即便面对教皇使团的禁教威胁,来自乾清宫的震怒也不过是谈判桌上的策略。当底线被挑明,紫禁城瞬间便成为了宾主尽欢的和谐场景。

这种权力博弈的微观场面,有利于重塑我们对前现代外交的认知。皇帝在景山园林接见外来的教皇特使,由屈膝礼置换先前的三跪九叩,这些看似随意的安排实为精密计算的政治博弈——通过空间降格和礼仪变通,这使清廷既维持了身为“天朝上国”的体面,又实现了与西方传教士之间实质利益的交换。

由此也让我们看到,红票的多语文本(满、汉、拉丁文)堪称早期全球化的权力密码。红票飘散欧亚大陆的轨迹,恰如封建专制文化基因在全球化浪潮中的自适应变化——它既不是传统朝贡体系的余晖,也不是现代外交的曙光,而是权力在制度夹缝中野蛮生长的藤蔓。

【二】

养心殿的更漏声穿透了清廷九子夺嫡的硝烟,孙立天在《康熙的红票》中还剥开了雍正禁教诏令的华丽外壳,暴露出权力清洗斗争的政治逻辑。

当康熙的“体己人”传教士沦为雍正时期的“政治负资产”,禁教令的本质并不是文明冲突的终章,而是新君重塑权力网络的手段。在作者看来,穆经远与八皇子的密信往来所织成的谍报网络,苏努家族皈依天主教而引发的八旗政治生态裂变,这些深宫暗涌的破坏力远非单纯的“礼仪之争”所能概括。

比如,德里格,这位曾因反对中国礼仪而触怒康熙的传教士,竟凭借与雍正的私人交情获准建造西直门教堂——当巴洛克穹顶在京城升起的瞬间,权力的私谊与制度的排斥所达成的荒诞共生构成了辛辣的讽刺。

此外,正如雍正身披传教僧袍的画像所暗示的,统治者的信仰选择从来就无关文明的优劣,而是权力平衡的精心表现。

所以,不少人将清廷禁教归因于文化保守主义,这一表述就像是孩童用直尺测量跑道一样幼稚。当九皇子允禟因“结交匪类”的罪名被削爵圈禁,当苏努家族因涉足储位之争而遭皇帝的血腥清洗,禁教令的实质其实早已超出了单纯的宗教范畴,终究成为雍正巩固皇权的政治手段。

孙立天犀利指出,雍正对天主教的排斥与其说是传统意识形态对立,不如将这举动视为权力交替的必然产物。传教士在康熙时期以“包衣奴才”的身份渗透至权力核心的策略,在雍正时期反而成为致命的弱点,他们与废太子、八皇子等派系深度绑定,使其天然被划入新君的启用黑名单。

于是,当西直门教堂的穹顶阴影与黄教僧袍共沐皇城暮色,历史显露出其本质——所谓不同信仰的冲突其实不过是权力博弈的表现,而文明优劣论则是后人强加的叙事滤镜。

【三】

红票火漆的龙纹虽已湮灭于清朝历史的尘埃,但其封印的权力密码却在当代政治中持续浮现。

当我们将观察视域从“中西碰撞”的宏大叙事中剥离,转而聚焦到养心殿朱批的墨迹晕染、景山园林的私宴密语以及刑部牢狱的苔痕暗影,便会发现清宫政治中超越文明分化的原始本能。

这种对控制的偏执、对忠诚的驯化以及对异己的清除,实为所有权力系统共有的制度表现。

当史学界仍沉浸于对殖民的批判,《康熙的红票》的价值便是吹散传统意识形态迷雾的狂风。

与此同时,当我们在“一带一路”的倡议中构建文明互鉴,或于全球化逆流中重新思考文化认同时,孙立天探破的权力本质可谓振聋发聩,那些被冠以“文明冲突”的历史瞬间,褪去文化糖衣后往往裸露出权力博弈的内核。

康熙在接见教皇特使时以景山替代太和殿形成了空间降格,用内务府操办事务来取代礼部的程序颠覆,与其说是一种外交上的挫败,不如解读为是专制皇权对国际规则的柔性适应。这种政治弹性,远比“闭关锁国”的标签更贴近真实的权力运转。

这种思路为理解现代政治提供了更便利的工具。在当下的某些技术合作项目中,知识产权的转让条款里往往潜藏着的“数字包衣”属性,抑或是在国际组织框架内以“文明对话”来掩饰的制度规训,都在告诉我们,养心殿日晷投射的阴影从未真正的消失,只是将校准对象从西洋的自鸣钟换成了区块链的时间戳。

权力系统对控制的饥渴、对忠诚的驯化和对威胁的清除,始终在文明外衣下进行着重现。

历史的魅力之处在于,当我们正惊叹于故宫博物院展柜里的红票文物时,孙立天提醒我们真正值得端详的并非单纯的纸质载体,而是其中蕴含着的权力斗争内涵。

这些政治密码,既在十八世纪的养心殿操控着殿内传教士的生死,也在二十一世纪的国际谈判桌上支配着国际标准的规定。毕竟,所有文明的晷针最终指向的,从来都是绝对的权力而并非绝对的真理。这种认知或许令人不适,但却为穿透古今的烟雾提供了穿透性的光照。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。