前言

首尔大学政治系教授金在中的办公室里,中国制造的全套智能办公设备正在安静运转。墙上挂着韩国传统书画,但仔细看题跋——那些被刻意淡化处理的汉字痕迹依然隐约可见。

"很有趣不是吗?"金教授苦笑着指向窗外江南区林立的摩天大楼,"我们用的手机芯片可能来自中国,看的电视剧翻拍自中国IP,但电视里却在讨论'汉字到底是不是韩国的'。"

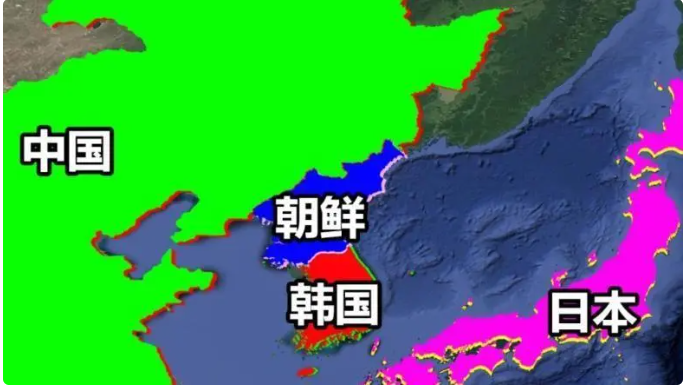

这种微妙的心理状态,被学界称为"东亚文化圈最复杂的邻国关系"。

文化断层的疼痛记忆

2015年,首尔中央博物馆。一群小学生围在"高丽青瓷"展柜前,导游正热情讲解:"这是我们韩国独创的世界级文化遗产!"没人告诉孩子们,这些瓷器的釉彩技术来自宋代汝窑,底部还刻着汉字年款。

"去汉化"像一场持续七十年的文化手术。1948年韩文专用法颁布时,街头还能看到"医院(病院)"、"警察(警察)"的汉字招牌。如今在明洞街头随机询问年轻人,能认读"大韩民国"四个汉字的不足三成。

这种刻意为之的文化断层带来意想不到的后果。当中国学者拿出《朝鲜王朝实录》讨论历史争议时,韩国年轻研究员往往需要先查字典——这部用汉语文言写成的国史,正变得越来越像"外语文献"。

经济镜像里的心理落差

三星电子总部会议室,2023年第四季度财报会议正弥漫着低气压。半导体事业部负责人展示着一张对比图:中国长江存储的NAND闪存市场份额,五年间从3%飙升至23%。

"还记得2016年我们拒绝向中国转让技术吗?"一位高管喃喃自语。当时三星工程师曾开玩笑说"中国人永远造不出高端芯片",如今这个玩笑成了最苦涩的黑色幽默。

这种心理落差渗透在各个领域:

现代汽车展厅里,销售员向顾客解释"为什么中国比亚迪电动车更便宜"

首尔化妆品店里,代购们成箱扫货的"韩妆"其实产自山东代工厂

甚至引以为傲的K-pop,现在需要TikTok这个中国背景的平台来打开全球市场

萨德危机后的地缘困境

坡州军事基地,美军"萨德"反导系统的雷达依然在缓缓转动。这个2017年引发中韩外交地震的装置,如今成了韩国地缘困境的象征物。

中国游客不再挤爆明洞乐天百货,韩国艺人突然从中国综艺节目消失,原本火爆的中文补习班纷纷改成越南语培训。当韩国企业发现失去中国市场意味着什么时,现代集团会长郑义宣不得不亲自飞往北京道歉。

但最刺痛韩国精英阶层的,或许是中方谈判代表的一句话:"我们理解贵国的安全关切,但请理解我们也有不关心的权利。"

社交媒体上的情绪战争

深夜的韩国论坛上,一条"中国唐朝服饰抄袭韩服"的帖子获得十万点赞。评论区里,年轻人热情分享着"证据":从电视剧截图到网络漫画。没人注意到维基百科上"汉服"词条的编辑记录里,80%的恶意修改来自韩国IP。

这种情绪在中国互联网却激不起水花。微博热搜上,#韩国申遗#话题下的高赞评论是:"又来了?这次要认领长江还是泰山?"配图是熊猫吃竹子的表情包。

B站UP主"历史研究所"做过实验:同时发布中韩历史争议视频,韩国网友的评论数是中国的7倍,但中国视频的播放量是韩语版的20倍。"就像对着山谷大喊,却听不见回声。"他这样形容韩国网民的处境。

教授们的清醒与无奈

延世大学东亚研究院的闭门研讨会上,白发苍苍的崔教授拍着桌子:"我们还在争论泡菜起源时,中国学者已经在《自然》杂志发表AI论文了!"

数据显示,中国SCI论文数量是韩国的8倍,R&D投入是韩国的6倍。更让韩国学界焦虑的是,中国顶尖实验室里开始出现韩国籍研究员——反向人才流动在过去是不可想象的。

"知道最讽刺的是什么吗?"高丽大学经济学教授李政昊摘下眼镜,"我们用来分析中国经济的计量模型,还是从清华同方数据库买的。"

结语:超越历史的心结

首尔光化门广场,抗议人群举着"反对中国文化入侵"的标语。五百年前,这里立着"大明朝鲜国"的石碑;一百年前,石碑被砸碎填入地基;如今广场地下埋着华为提供的5G基站设备。

中韩关系的吊诡之处在于:当韩国执着于在历史课本里擦除汉字时,中国年轻人正在用韩国手机追更中国古装剧;当韩国网民争论泡菜所有权时,中国电商平台上韩国化妆品销量正悄然下滑。

或许正如那位匿名教授所言:"当你在纠结要不要瞧不起邻居时,邻居的视线早已越过你,看向了更远的地方。"

评论列表