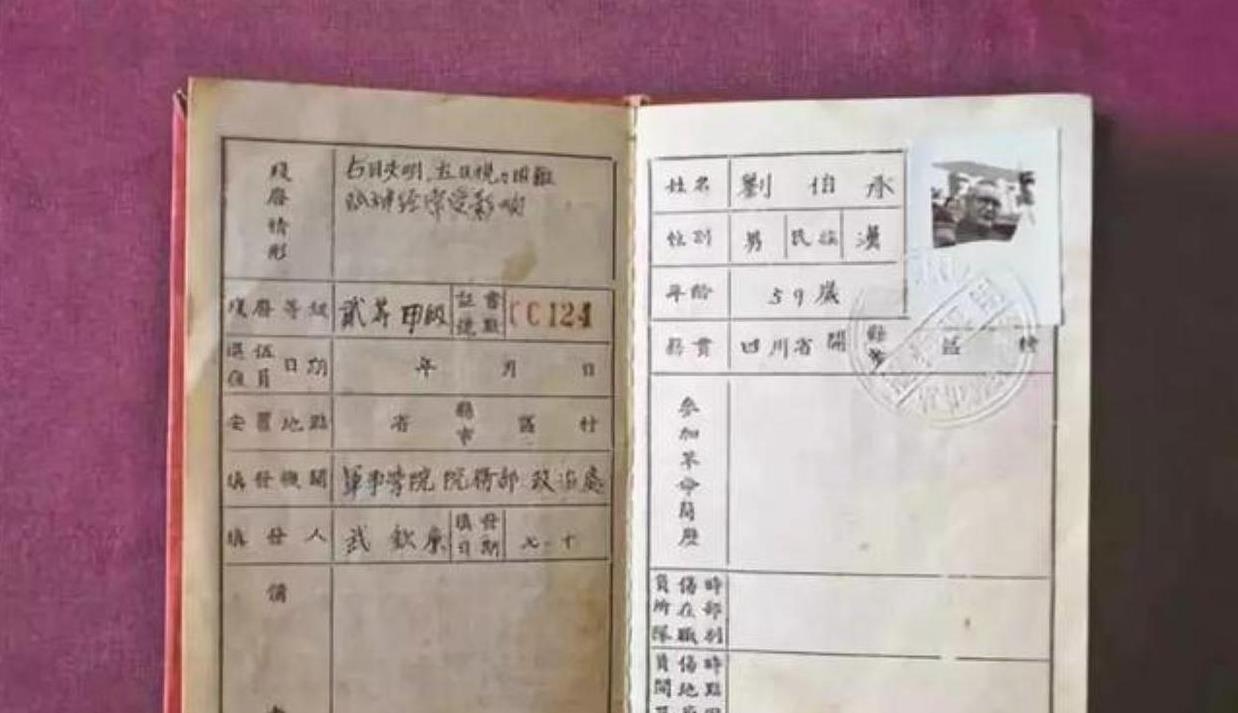

选择志愿军的司令员,为何没有考虑刘伯承?不是不用,是不能用

在我国近现代历史中,许多名将因为卓越的军事才能和不屈的精神而被后人铭记。但很多人不理解的是,在抗美援朝战争开始时,为什么刘伯承元帅未能出征朝鲜呢?

这就要说到刘伯承“军神”的称号,可不仅仅因为他在战场上的杰出表现,更因为他在军队教育上的深远贡献,更是被人称为我国人民解放军的缔造者之一。可以说,刘伯承元帅的故事充满了传奇色彩,既有在战场上的生死瞬间,也有在手术台上不麻醉的坚韧。随着战争的硝烟逐渐散去,刘伯承选择从战场走向教育,为新中国培养一代又一代的军事人才。他的经历是如何从刀光剑影的战场转移到教学的书香世界的?这段艰辛而光辉的历史故事,贯穿了他的整个军事生涯,直至晚年,他依然未曾停下为国家奋斗的脚步。让我们一起来看看,刘伯承元帅的传奇人生,以及为何没能在抗美援朝时期征战沙场的原因。

一、浴火重生:从战场到医院的艰难抉择1916年,护国运动正如火如荼地进行,四川成为这场全国性反对袁世凯的战场之一。刘伯承受命回到家乡,担负起组织武装起义的重任。那时的川东地区,战火纷飞,北洋军阀的军队严密把守着丰都县城,刘伯承率领的护国军第四支队面对的是几倍于己的敌军。作为支队指挥官,刘伯承深知这一战关乎革命军的生死存亡,他需要在敌人重兵把守的情况下谋定后动。为了攻下丰都城,刘伯承运用巧妙的战术,派出精锐潜入城内,与当地革命党人及哥老会首领接洽,安排里应外合的计划。与此同时,他亲自率领主力部队在城外隐蔽待命。

经过一夜的准备,天色微亮时,刘伯承带领部队成功攻占了丰都周边的制高点,并发起突袭。城内的革命力量响应城外的进攻,护国军迅速夺取了城门,顺利攻入丰都城。这一仗,护国军以绝对劣势打出了漂亮的胜仗。然而,胜利的喜悦并未持续太久,北洋军阀很快调集了大批援军,准备重新夺回丰都。面对数倍于己的敌军,刘伯承果断下令撤退,选择将部队转移到农村地区开展游击战。在撤退过程中,刘伯承一直走在部队前列,亲自指挥撤退行动。就在撤退至一片开阔地时,敌人的火力覆盖了他们的行进路线。刘伯承迅速判断出一名士兵暴露在敌人射击范围内,毫不犹豫地冲过去,警告士兵迅速趴下。

然而,在这一瞬间,一颗子弹从远处射来,直接击中刘伯承的头部,穿透了他的右眼。这场战斗不仅让刘伯承失去了视力,也将他推进了生命的边缘。当时,战友们迅速将受伤的刘伯承抬进了临时安置的草药铺,为他简单包扎了伤口。由于部队处于撤退的关键时刻,刘伯承未能得到及时有效的治疗。北洋军的追击紧逼不放,刘伯承被迫在简陋的条件下继续作战。随后的几天里,部队在川东各地打游击战,刘伯承的伤势逐渐恶化,他的右眼最终完全失明。这场战役虽然让护国军付出了沉重的代价,但刘伯承的指挥才能在战火中得到了进一步的展现,他在危急时刻始终保持冷静,指挥部队多次突围,保住了革命的火种。

失明后,刘伯承开始寻找机会医治他的眼伤。由于当时战时条件有限,重庆并没有多少正规的医院可以为他进行手术。通过多方打听,刘伯承最终找到了一位曾参加过第一次世界大战的德国医生沃克大夫。这位医生以擅长外科手术而闻名,尤其在战争中积累了丰富的经验。然而,当刘伯承向沃克提出手术时不使用麻醉药的请求时,这位医生大为震惊。沃克起初坚决反对,他认为眼部的手术极其复杂,稍有不慎便可能危及生命,尤其是在无麻醉的情况下进行手术更是闻所未闻。但刘伯承的坚定态度让沃克最终选择了冒险进行这场独一无二的手术。

在手术当天,刘伯承静静地躺在手术台上,面对刀锋,他的脸上没有丝毫畏惧。沃克医生开始了漫长的手术过程,共进行了72刀,彻底清除了刘伯承眼中的腐肉。手术过程中,刘伯承没有发出一声痛苦的呻吟,尽管他的身体因为剧痛而时不时微微颤抖,但他的意志力令人震撼。术后,沃克医生问刘伯承是否记得他下了多少刀,刘伯承笑着答道:“72刀。” 沃克大夫由衷地表示敬佩,称他为“钢铁般的军神”。手术虽然成功了,但刘伯承的右眼再也无法恢复视力。他带着这一生的伤痛,继续投入到了革命的洪流中。从战场到医院,刘伯承在生死边缘走过无数次,战争让他失去了右眼,但也让他获得了坚不可摧的战斗精神。

这场无麻醉手术成为刘伯承一生中最为传奇的经历之一,至今仍是我国革命战士精神的体现。而在这一时期,很多人不理解抗美援朝战争为什么不任命刘伯承为将军呢?二、刘伯承将军为何没有出征朝鲜1950年10月,朝鲜半岛上战火纷飞,中国为保卫家国安全,毅然决定进行抗美援朝战争。然而,作为中国人民解放军十大元帅之一,刘伯承却并未出现在这一战役的前线。为什么刘伯承没有参加这场决定性的战争?他的缺席背后,隐藏着哪些鲜为人知的故事?这段历史缘由,不仅与他的身体状况息息相关,也与他在新中国成立初期承担的重大职责密不可分。

抗美援朝战争打响时,刘伯承的名字依然响彻中国军队的各个角落。作为人民解放军的缔造者之一,他的指挥才能在北伐战争、抗日战争、解放战争等无数次重大战役中得到充分展现。从早年间的艰苦战斗,到1949年中国人民解放军的胜利,刘伯承在军事指挥中展现出的战略眼光和临危不惧的精神,令他成为了共和国的中流砥柱。然而,正当抗美援朝战争的号角吹响时,刘伯承的身体健康问题却成为了他无法亲自上阵的主要原因之一。早在抗美援朝之前,刘伯承的健康状况已经大不如前。1947年解放战争时期,他的右眼因战争旧伤复发,疼痛难忍,视力逐渐衰退。尽管他仍然坚持指挥作战,但眼疾已经开始严重影响到他的生活。

解放战争胜利后,刘伯承前往上海进行治疗,经过短暂的休养,他的身体有所恢复,但眼疾始终未能根治。1949年新中国成立后,刘伯承投入了更多的精力在军事教育和国防建设上,而身体健康问题却持续困扰着他。到了1950年,抗美援朝战争爆发,刘伯承的眼疾已发展为青光眼。这种疾病使他左眼视力下降,右眼几乎失明,眼压一度高达70多度,无法承受过于繁重的工作负荷。眼疾的持续恶化导致他不得不频繁住院治疗,并且医生多次建议他避免精神过度紧张,因为任何强烈的精神压力都有可能导致眼部情况进一步恶化,甚至可能危及生命。

抗美援朝战争的指挥权最终落在了彭德怀的肩上,而刘伯承则留在国内,担任其他重要职务。他被安排在军事学院继续负责国防教育和军队训练工作。虽然未能亲自奔赴朝鲜战场,但刘伯承的贡献同样不可忽视。在战争期间,他在国内进行多项战备研究,并为军事学院的学员讲解战争理论和指挥战略,亲自参与了部队干部的培养工作。这些后勤工作,为我国军队的长期发展奠定了坚实的基础。值得一提的是,抗美援朝战争期间,刘伯承虽然未能亲赴战场,但他对战争形势的研判和对中国军队作战能力的提升,依然提供了重要支持。战争爆发初期,刘伯承在北京主持了几次重要会议,讨论朝鲜战争的战略方针,并与其他高级将领共同研究了志愿军的战斗任务和战术部署。

尽管他并未亲自参与一线指挥,但他的战略意见仍然通过各种渠道传递到前线指挥部,帮助前线部队进行有效的战斗准备。不仅如此,刘伯承在后方的军事学院内,也进行了大量的教学工作。他以丰富的战争经验为基础,为学员们开设了战术课程,特别强调了游击战和运动战的灵活运用。在讲课中,刘伯承结合自己在解放战争中的实战经验,深入浅出地讲解了如何在复杂的战场环境中保持作战的主动权。他的这些教学内容,不仅为军事学院的学员提供了宝贵的实战经验,也为抗美援朝战争培养了大量后备干部。

然而,尽管刘伯承在后方的贡献举足轻重,他本人却始终感到遗憾。由于身体健康原因,他未能亲自上阵,直接参与抗美援朝战场的作战指挥。对于一位习惯于在战场上与敌人搏斗的将军而言,这样的遗憾是可以理解的。在战争结束后,刘伯承曾向亲近的朋友坦言,自己对未能参与朝鲜战场的战斗感到不甘,但他也清楚,国家需要他在军事教育和国防建设中继续发挥作用。并且刘伯承未能参加抗美援朝战争的另一个原因,与他在新中国成立初期承担的其他重要职责密不可分,1950年,新中国刚刚成立不久,国内的各项制度和军事体系仍在逐步完善。

作为一位资深的军事家,刘伯承肩负着帮助新中国建立起一支现代化军队的重任。正是在这个关键时刻,刘伯承被委以重任,负责军事学院的建设和新一代军队指挥员的培养。这项工作对于新中国的长远军事发展具有至关重要的意义。1951年,刘伯承被任命为中国人民解放军军事学院的首任院长,全面负责学院的教学和管理工作。军事学院的建立,标志着中国军队的现代化进程迈出了重要的一步。三、从战场英雄到军队教育的奠基者刘伯承将军深知,要想在未来的国际形势中立于不败之地,必须有一支现代化的军队,而这支军队的基础就在于人才的培养。于是,他主动向中央提出辞去西南局的行政职务,请求全身心投入到军事教育事业中。他的这一提议得到了中央的重视和支持。

早在1950年6月,中央军委决定成立陆军大学,并任命刘伯承为筹备委员会主任,负责学校的选址和建校工作。南京被选定为陆军大学的校址,刘伯承开始全力以赴地为新中国打造这座军事学府。军事学院的建立,是新中国军事现代化进程中的一项重大举措,刘伯承在其中扮演了关键角色。在学院成立之初,刘伯承便意识到,军队现代化的关键不仅在于设施和设备,更在于高素质的指挥员和教员队伍。然而,当时全国的军事教育资源极其匮乏,尤其是缺少系统的教材和训练资料。为了解决这一问题,刘伯承带领学院的教职工亲自编写教材,结合他多年作战经验,系统总结出了适合新中国军队的教学方案。

同时,刘伯承采取不拘一格选拔人才的政策,除了从解放军内部调配教员外,他还广泛聘请苏联军事专家来学院教授最新的军事理论和技能。更为重要的是,刘伯承打破了国民党旧军官的身份壁垒,从起义投诚的原国民党军官中挑选出600多名军事教员,担任学院的教学任务。这一决定在当时引发了一些学员的不满,他们不理解为何“败军之将”能够教导胜利者。但刘伯承坚定地认为,过去的立场不应影响这些军官现在为新中国服务的贡献。他认为,只要是有才能的人,不论过去的背景,都可以为国家培养出色的军事人才。刘伯承的选人标准体现出他极高的战略眼光,他相信,只有将全国最优秀的军事人才集中到军事学院中,才能够真正实现军队的现代化。

为了确保教学质量,他不仅注重教员的选拔,还亲自参与教学计划的制定,并多次主持编写教材的会议。在全院教职工大会上,他提出了“死在南京,埋在紫金山”的誓言,号召全院师生将自己的一生奉献给国家。学院成立的最初几年,百废待兴,特别是在师资力量的配备上,学院面临严重短缺。刘伯承再次向中央请求,获得了从全军范围内挑选学员和毕业生留校任教的权力。在他的推动下,军事学院迅速发展,培养出了一大批陆军、海军和空军的高级指挥员。1951年,学院正式成立,毛泽东亲笔题词“努力学习,保卫国防”,标志着中国人民解放军军事学院的正式起航。

四、心系边防:从前线到后方的长期关注1962年,随着中印边境自卫反击战的爆发,刘伯承虽然身在北京,但他时刻关注着前线的战斗进展。他通过多次电话与总参谋部联系,详细了解了部队的战斗情况和后勤保障工作。尤其是他强调的道路修建和交通保障问题,为确保前线补给的顺利进行提供了重要指导。在自卫反击战的第二阶段,刘伯承通过对印军兵力部署的细致分析,敏锐地发现了印军在西山口方向的防线存在薄弱点。他建议部队采取迂回包围的战术,绕过敌军的主力部队,从侧翼发起进攻。这一战术被前线部队采用后,取得了显著的效果,部队迅速突破了印军的防线,赢得了战斗的胜利。战后,刘伯承依然没有停止工作,继续前往东北边防进行考察。

1964年,刘伯承前往东北进行了一次为期25天的边防考察。他详细了解了黑龙江省的农场分布情况,并提出了组建生产建设兵团的建议。他认为,边防建设不仅要靠军事力量,还需要结合当地的经济发展,通过生产建设来巩固国防。与此同时,他还考察了日本关东军修筑的地下工事群,提出了许多关于工事防御能力和设计结构的改进意见。尽管当时他已经年老多病,视力严重退化,但刘伯承依然亲自深入各个工事进行实地勘察,对工事的防御设计进行了详细分析,并提出了关于改进边防工事的多项建议。

这些建议为后来的边防建设提供了重要参考,展现了刘伯承在军事领域的深厚造诣。他的这次考察不仅为国家提供了详细的边防建设计划,也为军队的战备工作打下了坚实的基础。即便在晚年,刘伯承依然保持着对军队发展的高度关注。他的这些努力,无论是在前线指挥作战,还是在后方考察边防,都为中国的国防建设贡献了重要的力量。结尾:刘伯承的一生可以说是中国革命史上的一部英雄传奇。从失去右眼的那一刻起,他的人生便与战斗和坚持紧紧联系在了一起。

他不仅在战场上书写了无数惊心动魄的篇章,还在教育领域为新中国培养了无数军事人才。即便是晚年,他依然未曾停止为国家做贡献的脚步。他的故事不仅是一段历史,也是无数中国军人心中的楷模。或许正是因为他的坚韧不拔,他的一生才充满了如此多的传奇与敬佩,成为后人敬仰的“军神”。而他的身影,也永远留在中国现代军事史的丰碑上。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。