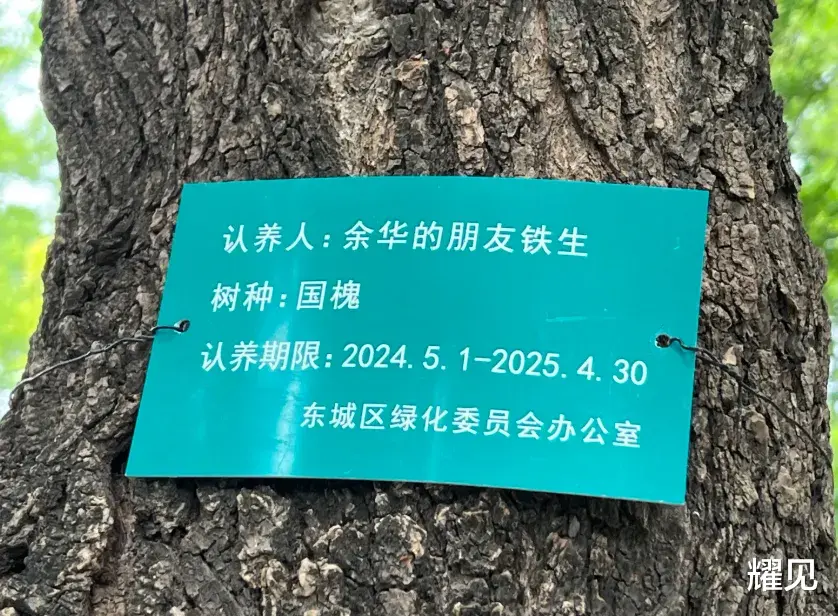

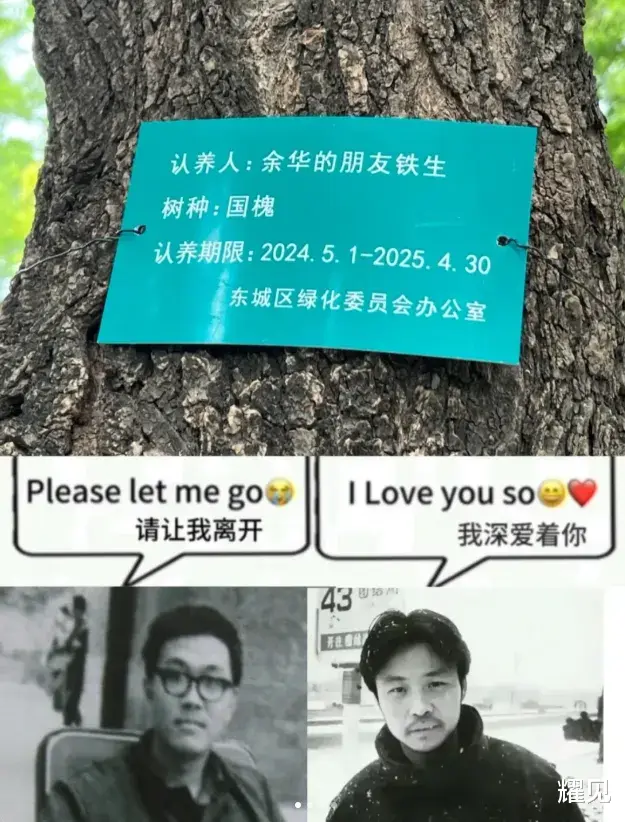

前两天网上莫名刷屏了一条消息:"谁认识余华啊!跟他讲一下认养的树快到期了"。北京地坛公园里两棵普普通通的国槐树,因为标牌上写着"认养人:余华的朋友铁生"和"认养人:铁生的朋友余华"。

虽然后来公园工作人员澄清说只是普通游客取的名字,压根不是作家本尊,可网友们对这"一厢情愿"的误会反应出奇一致:

"有种斯人已去,友情长存的感觉","铁生的朋友余华能帮忙续费吗?不行的话我愿意代交。"

看着这些留言,我忽然想起那些不必刻意联系,却能在你需要时立刻出现的朋友们。

不联系真的不代表不重要大学毕业后,我与死党们便各走各路。在微信群里,那原本的热闹渐渐地被"沉寂"所替代偶尔会冒出那么几句问候,而更多的时候,大家只是默默地点个赞而已。

可有意思的是,当我突然杀到老友所在的城市,不管提前通知多晚,电话那头总是爽快地说:"来吧我等你!"当遇到困难,拨通电话的那一刻,从来不会听到"这么晚有事吗",而是二话不说的"我这就来。"

没那么多客套,没那么多推辞,时间仿佛还停留在认识的阶段,友情也从未被冲淡。这大概就是真友谊的模样:平时不用天天联系来证明存在,关键时刻却能毫不犹豫地出现。

我大学的下铺------就姑且叫他大熊吧。平时要是忙起来呢,我俩也许一年都难得说上几句话。前几个月呀,他居然突然打来电话,讲自己工作不顺利,感情方面也出了状况,心里那叫一个憋得慌,就想着找我唠唠嗑。

那晚我们天南地北地扯,从学校趣事到职场失意,从爱情观到人生规划。听着他的声音慢慢变得轻快,我莫名感到一种踏实。虽然五一去看他的计划因为家里事没成行,但我知道,我们之间那股默契不需要刻意去证明什么。

朋友圈里的热闹,掩盖不了的孤独现在的年轻人,朋友圈动辄几十上百的点赞,但半夜三更能叫醒的,又剩几个?

我们习惯性点赞、评论"真棒"、"加油",却忘了真正的倾听;习惯性分享美食、旅行和工作"收获",却很少袒露内心深处的迷茫和脆弱。

有调查显示,虽然95%的都市年轻人每天都泡在社交媒体上,而且超过一半的人却深陷"社交孤独"------即便连着几百个"好友"不过却找不到能真正读懂自己的那个人。

生活节奏太快了。加班、房贷、育儿我们把"改天约"挂在嘴边,接下来这个"改天"被推得越来越远。社交恐惧症、社交倦怠感像流行病一样在年轻人中蔓延,而真正的友情,似乎成了一种奢侈品。

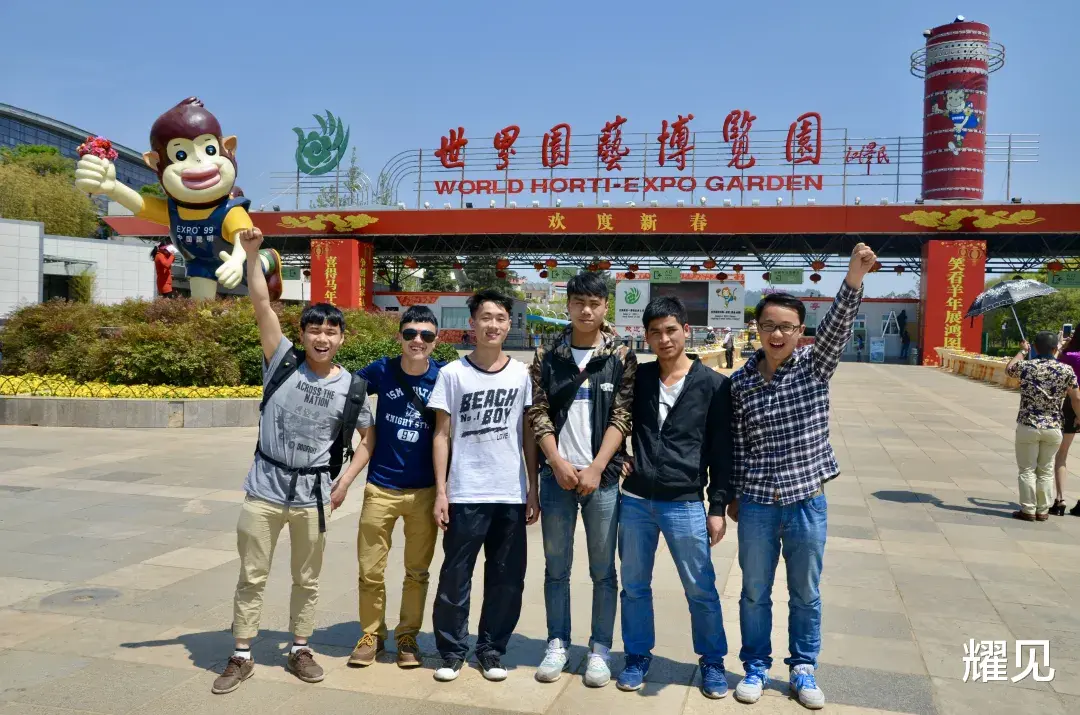

真朋友长啥样?去年我好哥们要结婚,早早就喊我:"兄弟婚礼一定要到!"

那天早上六点,我与几个朋友一同前去帮他接亲。看着这小子身着西装,从起初的紧张,到后来的喜悦,再到抱着新娘子时眼眶泛红,我心中亦倍感温暖。没什么能比见证朋友人生的高光时刻更为珍贵,那种参与感与仪式感,是任何朋友圈的点赞和祝福都无法替代的。

(图为朋友结婚照)

真朋友不是天天黏在一起的人,而是那个不嫌你烦的倾听者,是你病了会二话不说送药熬汤的人,是你被全世界误解时依然愿意听你解释的人。

这样的朋友,真的不需要很多。三五个知己,便足以照亮你生命中最黑暗的角落。数量从来不是衡量友情的标准,而是那份不求回报的真诚和那种心灵相通的默契。

友情如树,无声却有根回头想想,那两棵树。它们就那么安静地,立在地坛公园里,做着自己的光合作用。却因"余华"和"铁生"这两个名字,触动了无数人。或许这就是友情最好的比喻------不必整天,依偎在一起,却在彼此的生命中扎下了根。

这个信息爆炸的时代,我们被种种社交APP轰炸得头晕目眩,拥有了更多的"联系人",却可能失去了真正的朋友。工作、家庭、社会角色,让我们变得精明计较,连情感也开始算,投入产出。但友情恰恰是那种,不计较、不设防的关系,是灵魂找到另一个栖息地的感觉。

如果看完这篇文章,你脑海中,忽然浮现了某个人的面孔,这样不妨给他发条消息,或者干脆打个电话。即便只是简单地问上一句:"最近还好吗?"

因为真正的友情,不在于多高频的联系,而在于心与心之间那份永不褪色的牵挂。

多年后再回头看,你会发觉,那些最为珍贵的友谊,就如同地坛公园中的两棵树那般,无需刻意地去维系,却能够生生不息,相伴着一同成长。

你有这样的朋友吗?欢迎在评论区分享你的故事,毕竟每一段真挚的友情,都值得被铭记。