最近微博上“和老公不熟怎么也克服不了”的话题引发热议,无数网友纷纷留言自己跟老公是怎么不熟的:

有“客服式沟通”,夫妻俩过日子像汇报工作;

有“健忘式沟通”,聊着聊着就忘了对方是谁;

还有“复读机式沟通”,聊来聊去都是那一个字。

原以为在这个热搜话题下面,会是大家对婚后生活的集体焦虑。

没想到评论区的画风完全不一样,清一色在说:

“都事事有回回应有了,还不熟啊?”

“我老公要能做到这样,我这辈子都粘着他。”

“这种相处方式已经是我的理想型了。”

明明和惯常认知里的“恩爱夫妻”截然不同:没有亲昵的称呼,没有惊喜、浪漫,没有嘘寒问暖……

可就是这种看似“不熟”的相处,却透着一股令人会心一笑的默契与随性。

让人感觉到一种独特的舒适、默契与松弛。

为什么?

其实,高质量的亲密关系,从来不等于黏腻,也不需要用力过猛。

这种“不熟”背后暗藏的松弛与舒适,恰恰是现代婚姻的“高质量调情”。

看上去不熟?其实很甜蜜

在最新一期《妻子的浪漫旅行》中,有这样一幕:

其他3对明星夫妻都在互相拍照,只有戚薇和李承铉夫妻在旁围观。

直到别人家老公,都给自己老婆拍了好几轮美照后,李承铉才反应过来:

“我是不是该给你拍几张?”

戚薇说:“你才反应过来啊?人家都已经拍完好几轮了。”

说完两人都哈哈大笑。

活像两个看热闹看得太入迷的吃瓜群众,突然发现是自己忘了加入群众了。

这种不黏腻却充满生活气息的相处方式,让无数观众直呼“好甜”,“怪不得你俩是夫妻。”

而类似的“甜”,其实也常常发生在我们身边:

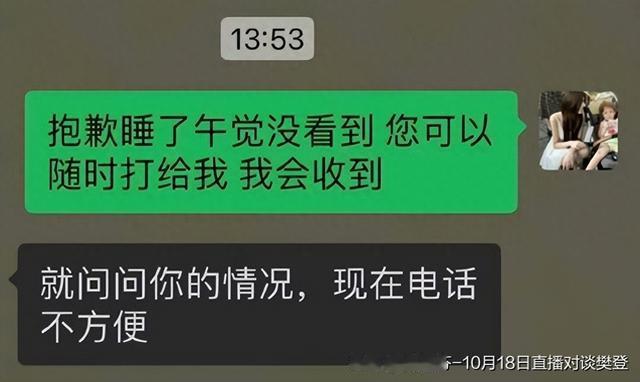

@L女士

出差近一个月即将回家,老公问我:“要来接你吗?”

我第一反应是:“不用啦,我想自己坐轻轨慢慢晃回去。”

对话框那头秒回:“好嘞!”,配着一个偷乐的表情包。

于是,他继续在家享受空调和午觉;

我也乐得自在,一个人慢悠悠欣赏轻轨沿线江景。

这种独处的惬意,竟也成为归家路上的一份期待。

朋友们总说我们不像传统意义上的夫妻——不会时刻黏在一起,不会事无巨细地报备,不会刻意浪漫一下……

每当这时我跟老公就相视一笑,其中的默契只有我们自己懂。

其实,我们的相处非常同频:聊得来、吃得来、睡得来。

我和老公都很享受现在的这种状态,这也是独属于我们自己的甜蜜。

@X先生

我爱书法,我老婆爱打牌,我们的兴趣爱好截然不同,闲暇时总是各待一间房,身边朋友都调侃我们是“平行线不相交”。

但只有我们自己知道,我们谁也离不开谁。

结婚7年,我每天必做一件事:逗老婆。

直到听见老婆吼我:“你皮痒是不是!欠揍!”

我才觉得浑身舒坦。

要是老婆出差,少了这番“你来我往”,我甚至不能安安心心睡个好觉,总觉得少了什么。

而老婆呢,也有自己的坚持。

每当她要去一个陌生地方,总会提前找我看路线。

这个习惯从我们大学相恋一直延续至今,那时她总在图书馆门口等我集合,等我送她、给她指路。

如今十多年过去,这个小习惯依然未变。

每当她倚在门框上问路时,我总能看到她眼里的狡黠——这哪是真的不认路,分明是我们心照不宣的小游戏与甜蜜。

我还挺上头的。

这些夫妻用他们独特的相处之道,悄悄改写了我们对亲密关系的想象——

“原来爱情最动人的模样,未必是如胶似漆的缠绵。”

在那些看似“不熟”、“不恩爱”、“没有共同爱好”的背后,藏着夫妻更深层的情感链接与亲密。

“不熟”背后,是更深的情感纽带

这种深层次的情感链接,不是要两人融为一体,而是在相爱的同时,在亲密关系中留出恰到好处的空间。

——就像两棵并肩而立的树,根,紧握在地下;枝叶在阳光下各自生长。

既共享雨露,又保有自我的完整边界。

具体来说有以下2点:

1.允许彼此做自己,真实表达

如果你留心观察那些相伴数十年的恩爱夫妻,会发现他们往往掌握着一种独特的相处智慧:

他们懂得为彼此保留一定情绪空间。

这个空间可以让彼此自然表现出“我现在累了/生气了/不愉快了”,同时不影响和传染对方。

比如,当吵架不断升级时,按下暂停键。

一方自己到小区里走几圈,或去房间刷手机、听歌转移下注意力,另一方也在单独的空间冷静下。

当然,有人会认为这是回避问题、冷暴力。

然而,浑浊的水,需要时间来沉淀变清,激烈的感受也需要一个暂停的空间来消化。

不然,在情绪的风暴中“顶风”沟通,往往会适得其反。

对于这类夫妻而言,暂停也不是疏远的信号,反而是彼此深度链接后,一种细微的默契。

——是在漫长的相处中慢慢磨合出来的。

他们学会了识别彼此的情绪边界,知道什么时候可以靠近,什么时候该退一步。

允许自己跟对方都有坏的情绪反应,给彼此的真实情感留出舒展的空间。

2.保有自我完整性的同时,与伴侣同在

心理学家温尼科特曾说:

“健康的亲密关系,是既能与伴侣同在,也能安然独处。”

这句话揭示了2个现代人常常忽略的关系真相:

1)好的亲密关系,需要“独处的能力”;

2)爱需要自我完整;

唯有保持完整的自我,才能真正与另一个人深度联结,成就更好的“我们”。

但这样的观念,跟我们对婚姻的普世认知是相悖的:

“如果我一个人都能过得很好的话,那我为什么要结婚?”

“如果婚姻不是越来越亲密的,这段关系不就走到尽头了吗?”

在这样根深蒂固的信念系统下,

有人会因为伴侣不陪伴自己,怀疑感情出现裂痕,在猜忌中消耗彼此; 有人会为了维持家庭表面的和谐、亲密,不断压抑、忽视自己,陷入关系的内耗; 有人会因为伴侣不懂得自己而神伤,认为他不爱自己,开始对关系失望;……

于是,对亲密的执着,让我们越来越走向孤独。

因为我们的自我“走丢了”。

事实上,真正亲密、好的关系,需要在关系中保有自我的同时,与伴侣同在。

这种同在,就像双人舞一样,有时相拥,有时分离,但始终能在心里感受到对方:

是你在房间加班到深夜,他在旁边静静玩手机,即便你们没有言语交流,但某种陪伴在静默中流动;

是你享受宁静的阅读时光,他喜欢跟兄弟喝酒、热闹,看似不同的生活节奏,但对彼此精神世界的尊重与支持让关系得到滋养。

对这类伴侣而言,关系中的空间恰恰构成了亲密与独立同时存在的动态平衡带——

就像交响乐中的休止符,看似是声音的留白,实则是让音乐更和谐饱满的关键。

好的关系,七分熟

真正健康的关系,就像熬一锅好粥,需要恰到好处的火候。

全熟的粥,会黏锅糊底;

一味追求全熟的关系,会让人窒息——会让关系中的自我在互相挤压中,变得吞噬、共生、过度依赖。

事实上,好的关系,是7分熟的,保留3分恰到好处的空间。

这个空间让我们不用把过多注意力放在伴侣身上,而是留了很多力气去发展自己,使自己有力量滋养支持关系。

就像韩剧《好久没做》中那对夫妻:

婚前干柴烈火,婚后熟稔到能预判对方的每个动作——

对方一抬脚,就知道帮TA套袜子;对方一抬手,就知道帮TA戴手表。

但他们却也因此失去了相爱的激情,到最后,连一个离婚拥抱都显得刻意而勉强。

然而,离婚后的第一个圣诞节,好久没见的他们再次重逢,随意坐地上喝酒聊天。

他们为自己构建了一个空间:

可以抛开社会责任、身份角色、生活压力,不去“硬挤”恩爱,仅仅随心所欲的畅谈、自然感受彼此之间情感流动。

很快,爱火重新点燃,他们很自然地拥抱、亲密,就像刚恋爱时一样。

这个故事,让人不禁重新思考那句老话中的智慧:

“距离产生美。”

或许,这句老话中的"距离",其实就是在告诉我们关系中“空间”的重要性。

这不是冷漠或疏远,而是一种心理上的留白艺术:

就像中国画的留白,看似空无一物,实则是最具张力的表达。

亲密关系也是如此。

*本文由芒来小姐和张德芬空间主笔团共同创作,如需转载请联系授权。

作者丨芒来小姐和张德芬空间主笔团

策划|小熊

编辑丨李小豆

主播丨姝璇

副主编|花花

总编|康蕾