国土神圣不可侵犯?沙俄用阿拉斯加教你:卖地求存也是一种战略!

各位领导大家好,今天我们来聊一聊:150年前的阿拉斯加卖地案,放到今天,会不会再来一次?

你有没有想过,一个国家会不会像超市一样“卖地”?咱们听说过打仗割地、移民开荒,但一整块大陆,装着人和资源,直接卖给别国?这不是段子,而是真事。

150多年前,沙俄就干过这事:把阿拉斯加,卖给了美国。

价格呢?720万美元,按今天算差不多一艘驱逐舰的钱。

卖给美国后,美国从阿拉斯加挖出了黄金、石油、渔业,还建了军事基地……这让后人纷纷替沙俄喊亏。但要我说啊,这事放到当年,不卖才是傻。

说到这,我得先说说背景。

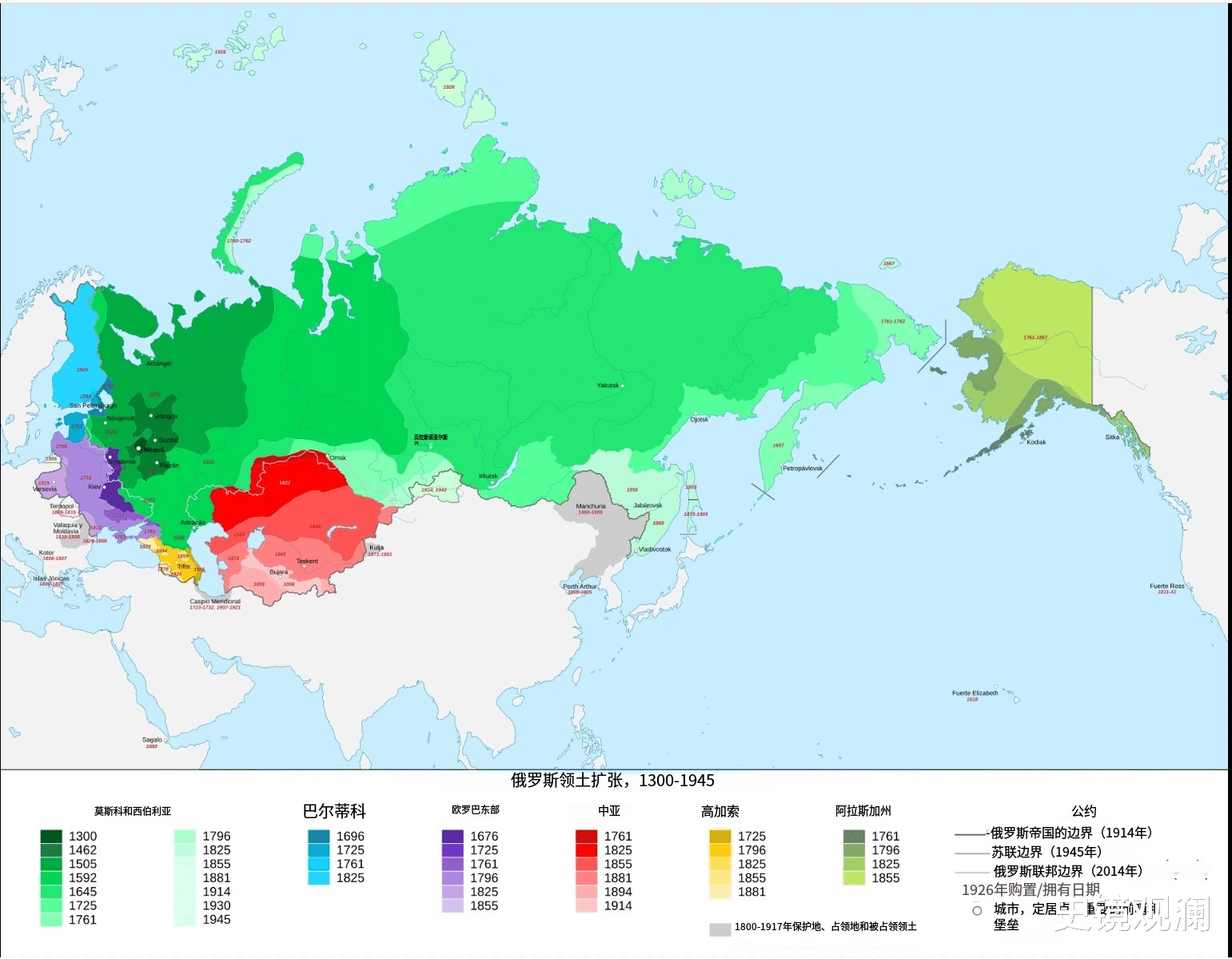

想象一下,帝国版“拼多多”,啥都得收一点沙俄这个国家,有点像“领土控”。从东欧一个大公国,硬是一路打怪升级,一口气把西伯利亚收了个干净。咱清朝入关那会儿,他们已经快摸到黑龙江。

这股子“嗜土如命”的劲头,还让他们横跨白令海峡,捞到了阿拉斯加。

1741年,探险家白令穿越风雪,看见了北美大陆。后来这片海以他命名,“白令海”,我朋友爱吃海鲜,管它叫“大扇贝海”。

1799年,沙俄成立“俄美公司”,正式殖民阿拉斯加。那会儿他们是真的有劲,版图横跨欧亚美三洲,把地收到了天边。

可风水轮流转,别看领土多,问题也多。

战败、缺钱、怕抢,卖地不丢人第一,沙俄西边打了败仗,赔了50万人。

克里米亚战争是关键节点。英法联手帮着奥斯曼帝国,打得沙俄元气大伤。从“欧洲宪兵”直接掉成“东欧病人”,不仅损兵折将,还欠了一屁股债。

第二,阿拉斯加那时候真不值钱。

别看今天啥矿产都能挖,那会儿就是为了动物皮毛。结果运不回来,运费比货贵;气候又冷,补给困难,还把猎物抓得差不多了。

说白了,这块地——“鸡肋都算不上”。

第三,沙俄怕英国趁火打劫。

克里米亚之后,沙俄和英国结仇。英国在加拿大那边虎视眈眈,一看阿拉斯加没人守,动了抢的心思。沙俄自己都清楚,一万公里外的偏远小地儿,守不住,不如卖了。

于是,卖给美国,等于借刀杀人——让美国顶在加拿大方向,替自己挡英国的压力。

聪明不?那时候为了让美国答应买,还倒贴了10万美元搞宣传和公关,就怕这事黄了。

如果今天的历史再演一次,会不会有人再卖地?说到底,这不是个孤例。关键是历史背后的逻辑:“扛不住了,就得断臂求生”。

你不妨想想,今天如果也出现类似几个条件,是不是也可能重演?

✅核心地带战败,国家顾头顾不了尾。 像当年沙俄,西边战场打得烂泥一样,东边自然没人管。

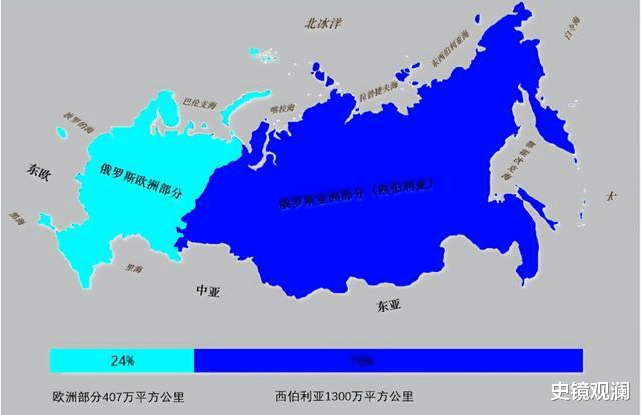

✅边疆地区苦寒穷困,维持成本太高。 你要真去看今天的西伯利亚,很多地方城镇荒废、工厂关门,年轻人早就跑光了。留下来的,是无穷无尽的冻土、针叶林和高物价。

✅担心别国抢地,反而主动“换盟友”。 你觉得一个强国在地缘上被围堵,会不会考虑主动出让点边角料,换个平衡?

甚至,可能不是直接卖,而是“租让”或“合作开发”,挂羊头卖地皮。

别总觉得“土地就等于资源”。放在某些苦寒高纬度地带,土地反而是负担。你要养护、要守卫、要供暖,花钱还没人愿意去。

我更倾向于这样看:未来“卖地”可能不会少,但买的人会变少。

像今天的远东、北极圈,你想白送,有些国家都不敢接。毕竟,资源是有,但人手、气候、维护成本,都是无底洞。

各位领导,你们觉得呢?未来还会有人卖地、换安全、换合作吗?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。