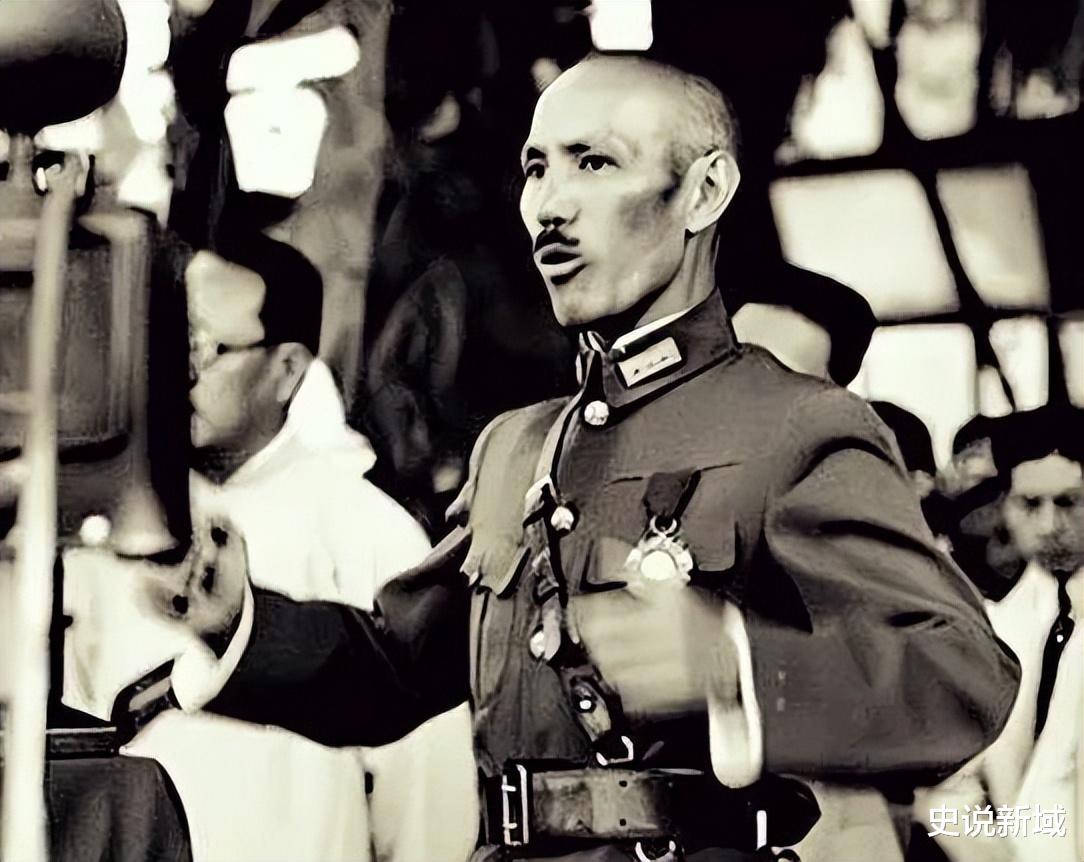

他本是手握重兵的国军司令,为何被毛泽东任命为西北野战军战将?

1936年冬夜的西安城头,一队士兵握着冰冷的枪械,目光紧盯临潼方向。当第一声枪响撕裂夜幕时,站在绥靖公署楼顶的赵寿山果断打出信号弹——这个动作不仅改写了中国近代史,也彻底扭转了他的人生轨迹。

从手握重兵的国军司令到毛泽东亲自指定的野战军副帅,这位陕西汉子的转身,藏着怎样的历史密码?

一、渭北子弟的觉醒之路

1910年的关中平原,16岁的赵寿山在田间挥汗如雨。父亲早逝让他过早扛起家庭重担,但田间地头的劳作没能磨灭他的壮志。当同龄人还在背诵四书五经时,他已在日记里写道:“大丈夫当提三尺剑,立不世功”。

在陕西陆军小学的课堂上,这个农家子弟展现出惊人的军事天赋。他能用沙盘推演复原古战场,更能用脚步丈量秦岭地形。1919年北上冯玉祥部时,他已能精准测算行军路线,就连久经沙场的老将都惊叹:“这小子脑袋里装着活地图!”

命运的转折出现在1924年。杨虎城看着眼前这个目光坚毅的年轻人,破格将其提拔为营长。西安围城战中,赵寿山带人摸黑出城,在护城河里浸泡三昼夜测绘敌军布防图。当援军到来时,饿得啃树皮的他仍能准确指出敌军炮兵阵地方位。

二、西安事变的暗夜棋局

1936年12月11日深夜,绥靖公署的灯光映照着作战地图。杨虎城指着钟楼、机场等要害,赵寿山突然发问:“孙师长可知此事?”这个细节暴露了他缜密的思维——既要保证行动突然性,又要争取关键人物的支持。

凌晨的行动堪称教科书级突袭。赵寿山将部队分成十二支分队,每队配发三色信号弹:红色代表遭遇强敌,绿色代表控制要点,白色请求支援。当蒋介石卫队困守华清池时,他特意叮嘱:“不可伤委员长性命。”这种分寸把握,既显决绝又不失政治智慧。

事变后出任公安局长的七天里,他做了三件大事:收缴警察局全部日式装备换成德械,派员接管《西京日报》更名《解放日报》,秘密转移南京要员防止报复。就连周恩来后来都赞叹:“赵将军把治安战打成了统战战。”

三、中条山的钢铁脊梁

1938年夏,赵寿山站在黄河北岸的峭壁上。望远镜里,日军在运城机场起降的轰炸机清晰可见。他独创的“倒八字防御体系”在此发威:前沿阵地故意示弱,待日军深入后两侧山坳伏兵齐出。这种战法让日军吃尽苦头,东京《朝日新闻》哀叹:“中条山的中国军会土遁术!”

三年血战中,他给部队定下铁律:军官伤亡率必须高于士兵。在雪花山阵地,副师长陈硕儒带敢死队反冲锋时,赵寿山把自己的卫队全数派上前线。战后清点,营级以上军官阵亡率达47%,但日军始终未能跨过黄河一步。

蒋介石的猜忌在1940年达到顶点。当卫立煌苦劝“中条山不可弃”时,南京的密令已到:“调38军驻防豫西。”赵寿山看着地图上被抽空的防线,对亲信苦笑:“蒋公宁赠友邦,不予家奴。”

四、枕下密信与将星涅槃

1942年的深夜,郝克勇在油灯下展开皱巴巴的信纸。赵寿山的入党申请书没有华丽辞藻,只有三行小楷:“一愿抗日到底,二愿跟定中共,三愿不做官。”这份藏在枕头下两年的文书,最终通过地下交通线呈到毛泽东案头。

在延安窑洞里,毛泽东对这位“特殊党员”的批示充满智慧:“党龄从双十二算起,职务仍任国军军长。”这种安排既保护了赵寿山,又为日后策动38军起义埋下伏笔。当蒋介石将其明升暗降为集团军总司令时,他反而大笑:“这个空头司令,正好给地下工作打掩护。”

1947年与毛泽东的重逢颇具戏剧性。当主席问他想上前线还是留后方,这位53岁的老将答得干脆:“给我一杆枪,还能冲锋!”西北野战军的将士们很快见识了这位副司令的厉害:他能用关中土话给炊事班讲战术,也能在沙盘前连推演八小时不歇。

五、血色功勋与历史回响

1949年的兰州战役,赵寿山献计“围三阙一”。当马家军从故意留出的缺口溃逃时,早已埋伏好的炮兵让黄河水染成赤色。彭德怀战后总结:“这是解放战争中最漂亮的围歼战。”而策划者正蹲在战壕里,嚼着冷馍研究下一步攻势。

在青海主政期间,他做了一件令人费解的事:把省府办公楼腾出二十间房办扫盲夜校。有人提醒“有失体统”,他拍桌道:“当年杨虎城将军能散尽家财办学,我腾几间屋子算什么?”这种骨子里的教育情怀,或许源自他终生遗憾——因家贫只读过三年私塾。

1955年全军授衔时,这位曾经的国军上将主动放弃军衔。组织再三劝说,他始终摇头:“共产党员计较这些做什么?”直到去世,他卧室墙上仍挂着1947年与彭德怀的合影,背后题着自撰联:“半生寻觅终见日,一世肝胆照昆仑。”

【参考资料】

《赵寿山传》(陕西人民出版社)《中国共产党历史·第一卷》(中共党史出版社)《西安事变新探》(杨奎松著)《中条山抗战纪实》(中国文史出版社)《杨虎城与十七路军》(中华书局)《中国人民解放军西北野战军战史》(军事科学出版社)《陕西民国人物》(陕西师范大学出版社)《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。