某天,我在小区的广场上散步,偶然听到两位老朋友在讨论四大名著。

一个说,《红楼梦》真是混乱,一个说最爱《西游记》里的孙悟空。

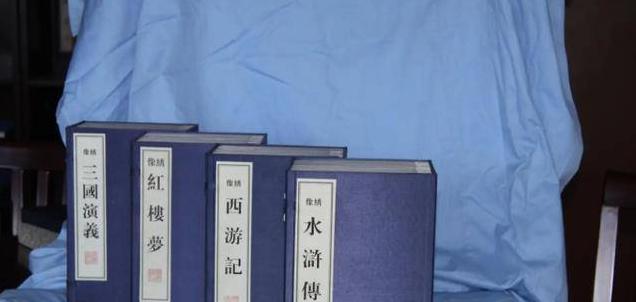

这让我想起一个鲜为人知,却又饶有趣味的故事:最初的名著评选,本来有七部作品,后来却只剩下了《红楼梦》《三国演义》《西游记》和《水浒传》。

那三部被“除名”的作品里,究竟有着怎样的故事和命运?

从七大到四大:名著评定标准的变迁

让我们把时间推回上世纪80年代。

1982年,《红旗》杂志首次提出了“四大名著”的概念。

在这之前,古人对名著的评判标准可以说是众说纷纭。

其实在最早的评定中,不仅有我们熟知的四大,还有三部同样被誉为经典的作品:《聊斋志异》《金瓶梅》和《儒林外史》。

当时的文人学者们评定名著的标准,不仅仅局限在文学成就上,还要考虑作品在文化、历史和社会方面的影响力。

随着时代的变迁和观念的不断更新,这些作品的定位和评价也经历了变化。

《聊斋志异》:晦涩文言与志怪题材的碰撞先来看《聊斋志异》,这部由蒲松龄创作的文言短篇小说集。

它以晦涩难懂的文言文和志怪题材著称。

很多人首次接触《聊斋志异》时,会感到文字艰涩难懂,这确实是它与普通读者之间的一道门槛。

蒲松龄通过这些故事,借鬼神之手,隐晦地抨击了社会现实和时弊。

它的每则故事都像是一幅生动的画卷,讲述了人鬼之间的种种奇异故事,却又反映了人间百态。

可是,同样是神话架构,《西游记》就要容易读得多,情节也更加跌宕起伏,引人入胜。

所以,哪怕《聊斋志异》文学价值再高,也难以被普罗大众所接受。

《金瓶梅》:市井细节与道德争议

再来看《金瓶梅》。

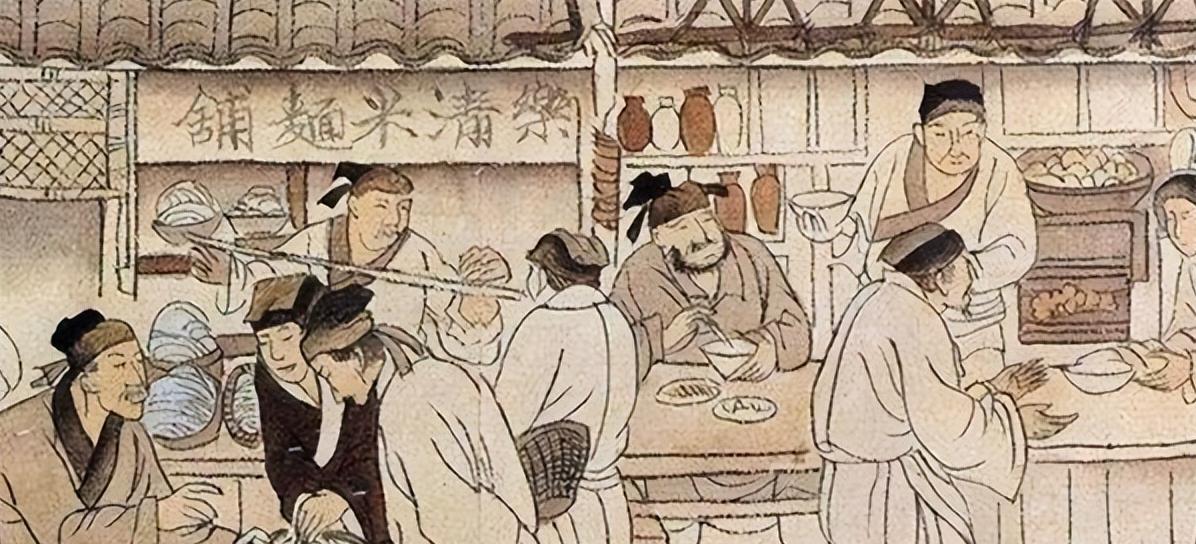

这部作品以宋代市井百态为背景,描绘了一个极其真实而又复杂的社会图景。

书中三位女主潘金莲、李瓶儿和庞春梅的故事,夹杂着复杂的人性和社会关系,很有意思。

金瓶梅》遭受的最大诟病,恐怕就在于它如实而细致的描写,不少人认为这些细节有伤风化,会带坏小孩子。

虽然这展现了作者高超的文学技巧,但在那个年代,甚至可以说是在今天,这种细致入微的生活描写,也让一些人觉得不太适宜被列入名著之列。

相比之下,《红楼梦》的人物刻画和故事情节就显得优美、婉转得多,也更容易被接受。

《儒林外史》:讽刺笔触与经典地位的冲突最后是吴敬梓的《儒林外史》。

说起这部书,可以用“入木三分”来形容它的讽刺笔触。

吴敬梓通过生动的笔触,揭露了科举制度的种种弊端。

一个个角色,在他的笔下显得栩栩如生,从“范进中举”到“杜慎卿两难”,无不透着一股子对现实的无奈和愤世嫉俗。

这样的风格也让《儒林外史》注定难以被更多人接受。

儒家思想深植在人们心中,《儒林外史》对其大加讥讽,难免会引起争议。

再者,过于尖锐的批判,对于年轻人的三观形成也不见得有利。

相比之下,《水浒传》虽也有反派,但依旧能给人以“忠义”的正面引导。

结语:其实,名著的变迁,反映的是不同历史时期人们的欣赏水平和审美趣味。

从七大到四大,不仅是一个数字的变化,也是文学价值观的变迁。

四大名著之所以能在历史长河中屹立不倒,正是因为它们能引发读者共鸣,展现中华文明的魅力。

我们也不应该轻易忽视那些被剔除的经典。

《聊斋志异》的奇思妙想,《金瓶梅》的真实还原,《儒林外史》的讽刺笔触,都依旧值得我们去探索、去品味。

或许某一天,随着审美趣味的变化,它们也可能重新焕发光彩,成为人们口中的“新经典”。

就像鲁迅先生所说:“惟有读书,使人日进于善,而不自知也。”愿我们每个人,都能在阅读中成长,在经典的熏陶下不断提升,为丰富中华文化出一份力。

毕竟,每一部伟大的作品,都是时代和作者智慧的结晶,值得我们代代传承。

评论列表