上海68平老破小爆改实录:打工人如何把蜗居过成诗?

在上海内环,一套68平的老破小能有多治愈?

最近刷到一位上海姑娘的改造日记,彻底打破了我对"老破小"的刻板印象——拆除非承重墙后的开放式空间、少女心满满的脏粉配色、露台兼用的衣帽间,每一处设计都在说:"房子可以小,但生活不能将就"。

这让我突然想起兔博士平台的数据:上海每月1.5万套左右的二手成交里,总价500万内、30-50平的小户型占比超15%。

原来在这座寸土寸金的城市,无数打工人正用巧思改造老房,把"蜗居"过成了理想中的家。

老破小的"逆袭密码":空间魔法比面积更重要

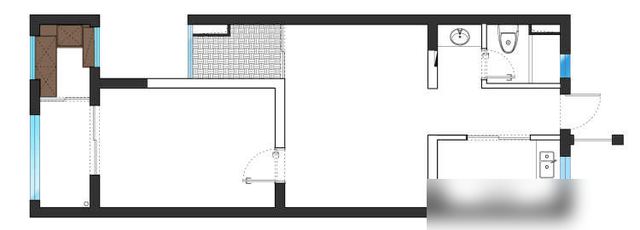

老破小的"逆袭密码":空间魔法比面积更重要走进这位姑娘的原始户型图,典型的90年代老公房特征一目了然:封闭式客厅采光差、过道暗沉、厨房狭小到转身困难。

但改造后,这些"硬伤"被一一化解——拆除非承重墙让客厅与厨房形成互动空间,玻璃隔断既保证通透感又分隔功能区;主卧门改到侧面,用玻璃引入自然光,彻底解决了客厅昏暗的问题。

这种"拆墙重组"的手法,在上海老破小改造中几乎成了标配。

参考资料里37平小夫妻的改造案例更夸张:原本狭长的一居室,通过扩大卫生间装浴缸、把厨房延伸成水吧台、缩小卧室释放公共空间,硬是在37平里塞进了大浴缸和睡眠舱。

39平爆改3房2厅的案例更绝:开放式厨房+吧台、三分离卫生间、榻榻米书房,连2.9平的迷你空间都能看书喝茶。

这些案例印证了一个真理:小户型的上限,从来不是面积决定的,而是空间规划的想象力。

收纳是刚需,更是生活态度的投射

收纳是刚需,更是生活态度的投射"老破小最缺的不是面积,是收纳。"这句话在姑娘的改造里体现得淋漓尽致。

客厅整面储物柜虚实结合,电视墙不做电视柜释放活动空间;厨房与过道共享空间,六边形地砖兼顾防水与美观;露台不仅是晾晒区,还辟出衣帽间存放衣物包包。

这种"见缝插针"的收纳设计,和参考资料里阿木家的改造如出一辙——电视背景墙变收纳柜、玄关吧台做吊柜、厨房橱柜拉满,甚至用投影仪代替电视节省空间。

设计师小桔的案例更给出了专业解法:33平老房通过玄关柜+变形餐桌+开放式厨房,实现收纳翻倍;40平"手枪户型"用榻榻米+折叠窗打造迷你书房,床底抽屉、床头衣柜把每寸空间榨到极致。

这些改造都在传递一个信号:收纳不是简单的"堆东西",而是通过设计让生活更有序——当所有物品都有固定位置,再小的房子也不会显得拥挤。

从"将就住"到"住得好":年轻人的居住革命为什么越来越多年轻人愿意花20-40万改造老破小?

答案藏在姑娘家的细节里:客厅冷色调+原木色+芭比粉的碰撞,是少女心的直白表达;卫生间脏粉色墙漆+金色收边条,是对"精致"的坚持;露台粉色桌椅组合,是对"仪式感"的追求。

这些设计不是"浪费钱",而是在高压力的城市生活中,为自己打造一个"情绪避风港"。

就像阿木说的:"小区环境改不了,但房子内里必须崭新。"他花20万把老破小改成奶油ins风,装了氛围灯、智能家居,下班推开门那刻,"幸福像在迎接自己"。

这种改变,本质上是年轻人对"居住品质"的重新定义——不再被"大房子=好生活"的传统观念绑架,而是通过设计让小空间满足所有生活需求:既能做饭追剧,也能看书办公;既能收纳所有物品,也能保留审美偏好。

小房子里的大生活:给城市打工人的启示

小房子里的大生活:给城市打工人的启示站在2025年的上海看这些改造案例,突然读懂了"老破小"的另一种价值:它是年轻人扎根城市的"入场券",更是实现"理想生活"的试验田。

当33平能装下法式奶油风,37平能塞下大浴缸,39平能变出3房2厅,我们终于明白:房子的意义从来不是面积数字,而是里面装着的生活温度。

这些改造也在提醒城市规划者和设计者:居住需求正在发生深刻变化。

年轻人需要的不是千篇一律的"精装房",而是能根据自身需求灵活调整的"可生长空间";不是冰冷的"居住容器",而是有情感共鸣的"生活场景"。

当越来越多老破小被赋予新生命,我们看到的不仅是房屋的改造,更是一代年轻人对"好好生活"的坚持——在这座快节奏的城市里,他们用巧思与热爱证明:再小的房子,也能装下大大的幸福。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。