清朝,不允许这么NB的人存在(下)

建都,建都选哪里合适呢?黄宗羲在分析完明代祸害得失后,认为取代北京的都城之选是金陵。对于北京和金陵的位置优劣,黄宗羲以“千金之子”的例子来说明。即选北京为都,是“千金之人”放弃存放资财的仓库、箱柜而去守门庭,是做了奴仆、侍妾的工作。

从黄宗羲的论述来看,他认为金陵地理优越,且“东南粟帛,灌输天下,天下之有吴、会,犹富室之有仓库、匮箧也”,物阜民丰,非常适合建都。可见,黄宗羲将经济因素作为了选都的重要条件之一。

方镇,黄宗羲在考察历史上的郡县和封建制后,认为方镇制度设立的初衷是防止动乱,只是后期中央势力减弱,造成方镇功用出现反作用。

只要中央集权不倒,在明代也是可以实行方镇的。在具体的实行方面,则主张“辽东、蓟州、宣府、大同、榆林、宁夏、甘肃、固原、延绥俱设方镇,外则云、责亦依此例,分割附近州县属之”。

田制,黄宗羲还敏锐观察到历史上的税费改革不止一次,但每次税费改革后,由于当时社会政治环境的局限性,农民负担在下降一段时间后,又涨到一个比改革前更高的水平,成为“积累莫返之害”。

这种螺旋式的怪圈,被秦晖先生命名为 “黄宗羲定律”。

兵制,黄宗羲认为崇祯帝改变了明初对武臣的待遇,其实是轻视武臣。他认为,古时“伊尹为将”“太公为将”都是以文臣为大将而运筹帷幄,取得胜利的。明初虽以武臣为将,但实际仍受督抚等文臣的制约。而在崇祯帝后,武臣成了真正的大将,没有了文臣制约,这种改变又显得过犹不及。

财计,明朝末年,由于各种原因导致市场上流通的白银急剧减少,出现了银荒。在通货紧缩,而银价上升的情况下,明朝政府征收赋税还是要求使用白银征缴,由此极大增加了民众负担。

同时在白银危机之下,明朝财政收入减少,军饷也不能保证,军事实力下降,导致应对危机能力减弱,最终社会危机加重,逐步走向了灭亡。

明初也曾发行纸币,纸币与铜钱并用,但因政府不备金银本钱,导致通货膨胀,,最重要的是政府发行纸币是为了敛财,“以一金易一纸”实在是害民。

因此黄宗羲开宗明义地提出,要废除白银作为货币的功能。废金银而使用铜钱有七大好处,即利民、钱货不竭、有利贫富均衡、百姓安居不移,减少官吏贪污,减少盗贼、钱钞路通。为了防止金银再流通,他认为应该“重为之禁,盗矿者死刑,金银市易者以盗铸钱论”。

胥吏,唐、宋、元、明之时,胥吏的地位几经浮动,但除元代地位曾一度较高外,一般都较为低下。到明代,胥吏的地位极低,但因其地位低贱而无望升迁,因此多极力弄权谋私,由此造成了严重的“吏弊”,是为明亡的原因之一。

黄宗羲鉴于胥吏危害天下之大,而建议用复差役法、选用士人作胥吏两种途径来解决。

阉宦,秦和西汉时期,宦官还并非都是阉人,而到了东汉,则全为阉者,并且出现了完整的宦官制度,一直延续下来。宦官围绕在统治者身边,与国家政务接触度较高,作为一种特殊的政治势力,加之本身的精神心理有异,对许多朝代的政局产生了重大影响,而产生的祸害程度也不一。纵观历史,宦官之祸最烈的莫过于东汉、唐代、明代。而明代最为严重。

黄宗羲认为,宦官为祸千年之久,其主要归根于“人主之多欲也”。宦官依附君主而生,他们只有依附和借助于君权,才能生存和发展。所以,限制君主私欲,才能阻止宦官之祸的发生。

对于《明夷待访录》的命名原委,自清末学界素存争议。

书名中的“明夷”,学者们倾向性意见是来自《周易》的卦名,但对具体卦象的解释颇有差别,大意多解释是“夷之初旦,明而未融”,光明暂时被黑暗压制,但是终会化暗为明,前途是光明的。

“待访”,出自周武王访箕子的故事。周武王伐灭商纣而建立周朝后,为更好地治理国家就去问计于商纣王的叔父箕子。箕子曾在前朝多次进谏纣王而未被采纳,在周武王来访时,就将治国之略陈述于周武王,武王虚心接受并予以实践,传之子孙,使周朝的统治延续了八百年。所以,黄宗羲所言“待访”,是希望他提出的治国建议,能被后来的明君采纳而付诸实践。

这本书名为《待访录》,意思就是希望后来有明君能够看到这些文字,依靠自己的经济之法,重新收拾天下、打造盛世。

黄宗羲二十出头,就花了两年的时间,尽览明十三朝实录和二十一史等著作,为《待访录》的写作,打下了极好的底子。后来切身参与军事、政事,对于天下的兴亡利弊,更有了切身的体验。

而他写作的目的,在于探究明亡之因,在总结中国封建社会及明朝封建专制弊病的基础上,提出诸多政治、经济、军事、文化等方面的治国方略,期望为后世君主所采用,以改善皇权专制政体下的诸多痼疾与弊端,从而实现“三代之治”。

清末以降,思想界对西学可谓推崇备至,凡言启蒙者,必推卢梭、孟德斯鸠;凡道民主政体者,必论英美君宪与共和。舆论之盛,可比春秋之诸子百家;凡此众家,大都以进步者自居。

思想史轰轰烈烈,西学大潮一浪高于一浪;反观此时代之中学,所坚守者日益渐稀;坚守之阵地为文学历史;社会政治学说尽归于传统,撇于思想启蒙之外,无论保守派抑或激主主义者,中国政治学说无益于中国政治,为时之主流。

于今日观之,此时代之思想论述往往矫枉过正之嫌。中国历史本为一连续性之谱系,思想之脉不可随意由一种外来学说全盘代替,反思中国近世思想之流变,需从传统中国之思想中寻觅,二十世纪上半叶吾国之启蒙者,非一味师从西学者,其学之根本在中学。

虽然利玛窦、艾儒略、汤若望等西欧传教士,自明代万历以后在中国传教,并带来若干西方文化,但限于科技知识和天主教教义,故成书清初的《明夷待访录》的政治理念全然是本土文化产物,从其思想内涵、范畴体系到术语使用,都是中国化的。

因此,这部政治哲学论著,可以作为我们考察,前近代中国思想文化中的“近代性”因子,或曰“启蒙”意义的合适标本。

《待访录》成书后的两百年时间内,并没有引起世人注意。直到清末的时候,才被重新发现,并成为了影响当时社会思想的重要文本,从梁启超,到孙中山,都推崇备至,黄宗羲也被誉为中国民主思想的第一人。

由于黄宗羲《明夷待访录》和其他理论﹐晚清改良派或者革命派两大营垒,都骄傲地宣称黄是中国民主思想家的先驱。

这里的其他理论,有哪些呢?一卷本的《破邪论》,是黄宗羲晚年的代表性短篇著作,此时他已八十多岁,但仍与时俱进,关心时局,特别是对西方渐入的“文化入侵”,显得有所警惕。

所谓“破邪”,就是破除邪恶,包括各种不切实际的言论、风俗习惯等,总体可以视为《明夷待访录》的再论和补充。

从祀,黄宗羲指出配享孔庙的都是“以经师入者”,“以传道入者”,只有道德与学术两个标准。但是有些人“至公血诚,任天下之重,矻然砥柱于疾风狂涛之中,世界以之为轻重有无”,因为并不是这两个标准可以衡量的,所以未被纳入配享孔庙的人选当中。

黄宗羲举例了汉代的诸葛亮,唐代的陆贽,宋代的韩琦、范仲淹、李纲、文天祥,明代的方孝孺七个人,指出他们是“学孔子之学,以有其行”,是“醇乎其醇”的孔子之道践行者,并不是“授受出于孔子之外而自立一门户”,但世人却并没有认可其行而信服其学。

上帝,儒家向来重视现世,对鬼神、地狱等事情并不太关心。但随着佛教在中国的兴起、天主教的东传,儒家原本的世界观受到挑战,许多儒者也渐渐接受了佛教和天主教关于灵魂、地狱的观念。

黄宗羲认为“邪说之乱,未有不以渐而至者”,因此对异端邪说,要防微杜渐。儒家对于世俗社会中存在的上帝、魂魄、地狱的观念,没有“说以正之”,只以“获罪于天”来概之,因而让“邪说”流行。由此他也希望儒家能以其“正说”去除惑乱人心的佛教、天主教之“邪说”,“文化舆论的阵地,你不去占领,别人就要去占领”。

魂魄,在中国古代的鬼神之说中,魂魄是依附在人的形体上存在的,魂是阳气,主要影响人的精神思维活动,而魄是阴气,主要影响人的形体感官活动。

黄宗羲由此衍生出,人死后魂魄就分离了,子孙是其“未尽之气”,从而批判了佛家的六道轮回说,肯定了社会上儒家所提倡的,祖先祭祀的世俗意义。

地狱,黄宗羲对佛教的地狱说持批判态度,他揭露了地狱说的内在矛盾,批驳了佛教轮回说。首先,他从儒家主德的仁政观念出发,对佛教地狱说的各种残酷刑罚进行了批评,惊叹“不意天帝所任治狱之吏,乃如唐之武后也”,以此证明地狱说的不可信。

对于佛教所谓借地狱说而希望世人向善以罚恶的做法,他认为是没有效果的,于世无益。对于大奸大恶之人身后如何惩罚,黄宗羲认为“大奸大恶非可以刑惧者”,提出了用史书的褒贬记载将其钉在历史耻辱柱上,即“苟其人之行事,载之于史,传之于后,使千载而下,人人欲加刃其颈,贱之为禽兽,是亦足矣。

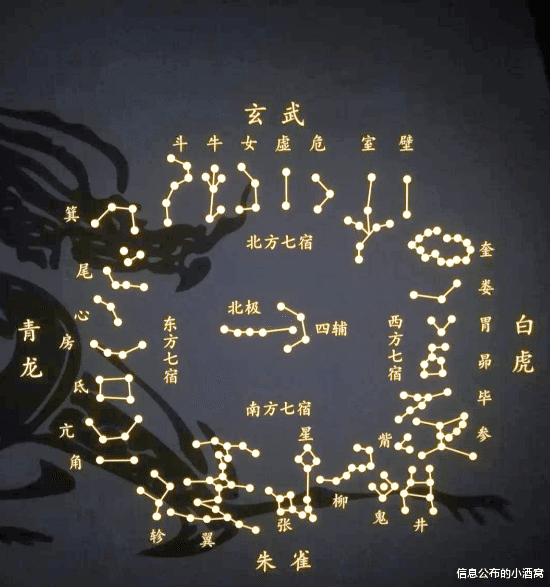

分野,分野学说起始于上古,最初目的就是为了配合占星理论进行天象占测。西汉时期,天文分野从一种实用的“占星学”变成了承载人们世界观的严密体系。

但古代星象文化,对天的神圣性、威权性的认可,更多只是君主个人崇拜助推的产物。黄宗羲认为其只是学问的一种,没必要与神圣挂钩。

赋税,黄宗羲依然如其在《明夷待访录》中的《田制》诸篇中所言,主张恢复井田制,将土地所产作为赋税征收,并总结这样做的七个好处,即消除诡计、飞洒之弊,固定田的等级、范围,使胥吏不能渔利,十年一编审,只审业主,田号不动,官府征赋按籍而索,方便而权不旁落。

同时他希望以后的赋税改革,能“征其田土所自出,不以银为事”,也就是征收实物而不是白银,防止白银紧缩,农民吃亏,从而使得百姓安业富足,社会大治。

科举,黄宗羲在论述科举制度的弊病后,提出了自己的主张,即“取朱子之议行之”。具体做法是在三场考试中,第一场考经义,不必拘泥于八股体制,建议按照朱熹的方法,“通贯经文,条陈众说,而断以己意”。第二场考论、表、判,测试学子们的见识、文采、决断等综合素质。第三场考策论五道,考察学子们通经致用,即解决实际问题的能力。

骂先贤,本篇是黄宗羲就所读到的一则书生辱骂李贽的记载,发表自己对于当时对先贤妄加菲薄之现象的意见。他认为当世的学子对于朱熹、陆九渊之学,“不过习德性问学之常谈,其识见无以甚异于舟子舆人也”,却妄自评论先儒,实在是非常浅薄的。

考察黄宗羲所论,应是针对当时士林的疏狂学风而发的感慨,意在告诫学子唯有潜心诵读书卷,踏实为学才是正道。

黄宗羲的观点,不但在当时称得上标新立异,振聋发聩,影响到二百多年的清末革命,即使现在细细读罢,也觉得常读常新,不仅超越了清朝,甚至合乎了现在。

他绝不是皓首穷经的书呆子,也不是故作虚名的殉道者,达则兼济天下,穷则独善其身,既不能以功救世,便以书传人。

能上历史书的人,果然不凡。

每天更新干货内容,文章原创不易,承爱打赏点赞收藏关注!!!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。