水浒的牛肉局:你以为真吃了二斤?

梁山好汉的故事传颂千年,不少人津津乐道。

书中,牛肉和好酒似乎成了英雄们的标配。

但是,你有没有想过,他们吃的牛肉,真的是我们今天认识的牛肉吗?

牛肉真的这么常见吗?

咱们先聊聊古代的牛。

你想象一下,宋朝的街头巷尾,到处都是耕牛,农夫们依靠它们来进行农业生产。

在那时候,牛可不是随便能杀来吃的。

牛在农业生产中的重要性,使得历朝历代的法律对耕牛都有严格的保护措施。

在《水浒传》的时代背景下的宋朝,民间百姓若私杀耕牛被抓到,就得入狱坐牢。

而且这不只是说说而已,历朝历代都在保护耕牛。

比如秦朝,有一个叫商鞅的人,变法时就明确规定:私自宰杀耕牛,是要受重罚的。

所以,你能想象咱们的林冲、武松随便进个酒馆,喊个小二:“来两斤牛肉!

”的场景吗?

一个普通百姓在饭馆堂而皇之地吃牛肉,很可能让他直接就被捉了去。

宋朝人吃什么肉?

那宋朝人到底吃什么?

宋代那些江湖好汉们吃的肉,很大可能是我们今天认为最平常的猪肉。

猪养起来相对容易,而且肉多。

不同于牛,猪的繁殖速度快,肉多,可以满足更多人的需求。

那会儿,猪肉有点“自带味道”。

在古代,通常猪是养在厕所旁边的,你能想象那股味道吗?

猪肉在北宋的普通家庭里,只能是温饱线上的选择而已。

相比之下,羊肉属于中高级别的近亲席上珍味。

因为宋朝与辽国有贸易,辽国的牧民每年会卖大量的羊给宋朝。

北宋的首都开封,街头卖羊肉的摊贩多得很。

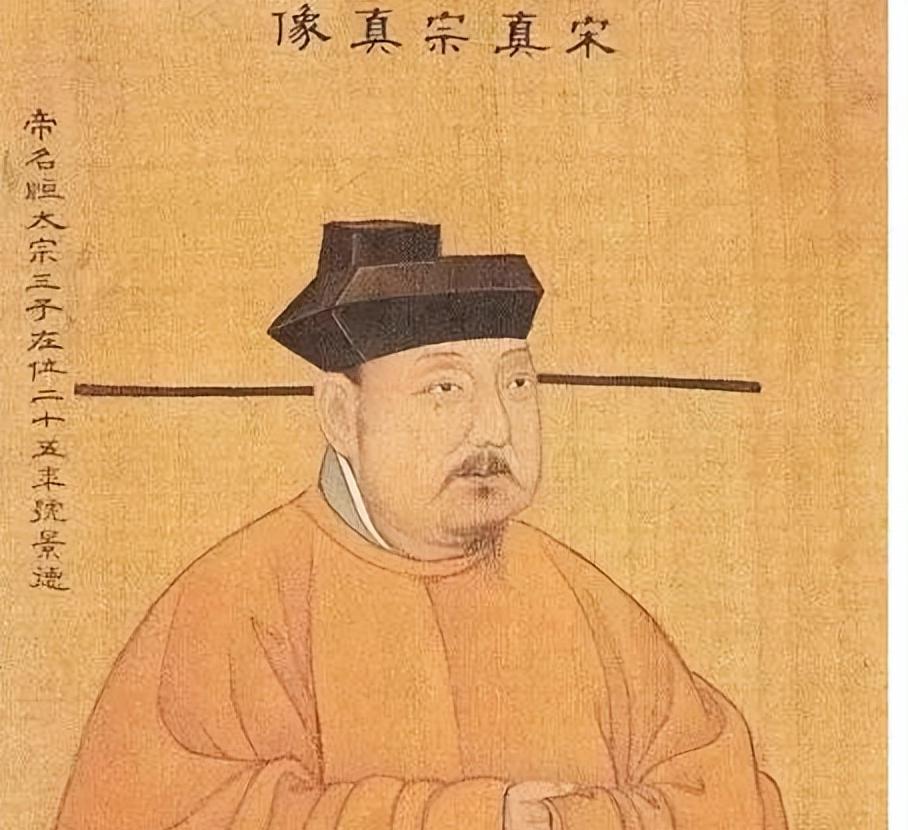

皇帝老儿那儿,羊肉更是宠儿。

宋仁宗给大臣们赐羊肉如家常便饭。

记个小故事,据说宋仁宗每天都要宰200头羊,成了朝廷每天了解君臣关系的润滑剂。

施耐庵为何笔下频现“牛肉”?

可是,你也许会问,施耐庵写的故事里,为啥这些好汉们都说自己要吃牛肉呢?

其实,那时候的人们有避讳的传统,特别是在施耐庵生活的明朝初年。

大明皇帝朱元璋对自己的姓和名字特别敏感,和猪相关的词汇也非常敏感。

怕那些文人墨客在文字里拿“猪”搞笑,就特别警惕。

这就是为什么那个时期写作的人,不敢直接在书里写“猪肉”,而牛肉就成了一个比较安全的替代词汇。

直到后来,避讳的习惯逐渐放松,猪肉这个词才又重新回到大家的笔下。

施耐庵那个时候的人为了避免风险,只好含糊其辞地用“牛肉”代替“猪肉”。

《水浒传》这个作品,虽说是文艺作品,但却能反映出不少古代社会的缩影。

比如,通过这些好汉们的话,我们多少能感受到宋朝普通人的生活状态和物质条件。

而我们更要考虑到创作者施耐庵所处的时代和文化背景。

《水浒传》中常出现的吃牛肉场景,只是文学作品的润色,而并不能完全代表历史真实。

水浒传》中描绘的“二斤牛肉”,实际上隐藏了古代复杂的社会背景和时代习俗。

通过这些细节,我们不仅能更好地理解书中的江湖味道,也能看到古代社会的不同面向。

文艺作品能深深影响我们的认知,但了解这些背后的现实和历史背景,却能让我们对历史和文化有更加深入和全面的认识。

段落背后蕴含的这些知识,无疑让我们对《水浒传》的解读多了几个新角度,也让我们在品味文学之余,对历史有更宽广的思考空间。

希望你在今后读《水浒传》时,不只看到那些荡气回肠的英雄故事,还能在细节中品味到更多的历史韵味。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。