康熙用23年收复台湾,重用两人是成功关键,攻台战略至今仍有价值

打从老早以前,台湾就是中国的一部分,谁也别想分开。

早在很久之前的三国时候,吴王孙权就派了船队去台湾,打那以后,大陆和台湾之间的往来就变得频繁起来。时间一晃到了宋元时期,人们在开拓澎湖列岛后,不少大陆的人开始往台湾迁移,到了明朝中晚期,这种迁移已经成了气候。但挺可惜的是,明朝快结束的时候,朝廷自身难保,根本顾不上南边,结果荷兰人就趁机在台湾搞起了殖民统治,不过还好没多久就被郑成功带着舰队给赶跑了。

郑成功在1661年那一年,把台湾给夺回来了。

就在这一年,清朝进了关,顺治皇帝去世了,他的第三个儿子玄烨当上了皇帝,大家叫他康熙帝。

郑成功把台湾给收回来了,他绝对是咱们民族的骄傲。不过话说回来,在那个年代,由于一些复杂的历史背景,郑家的势力在台湾对抗清朝,结果就是让台湾和咱们大陆暂时分开了。

但国家统一,这是必然的结果。

1662年,也就是康熙登基的第一年五月里,郑成功在台湾走了,留下他儿子郑经和叔叔郑袭为了当老大打了起来,岛上乱成了一锅粥。清廷得知这个消息后,觉得机会来了,就赶紧派人跑到厦门找郑经聊,想让他带着手下投降清朝。

在谈判过程中,郑经表现得漫不经心,他表面上递交了明朝的官方命令和玉质印章,但实际上,他偷偷率领军队前往台湾,去解决内部的纷争。

而且,郑经坚持要按照高丽和琉球那样的模式来,他说“我们不上岸、不剃头、不换衣服”,坚持行使藩国的礼节,要是做不到这些,他宁死也不屈服。

清军尝试招安没成功,和谈也谈不拢,到了康熙二年的时候,他们就直接打下了金厦。

郑经在大陆沿海的岛屿守不住了,只好带着人马撤到了台湾和澎湖那边。

在康熙元年那会儿,福建水师的头儿施琅,他以前跟着郑氏,但后来投了清朝,他给皇上上书说,得赶紧攻打台湾,省得以后出乱子。到了康熙三年的十一月,施琅就带着几个以前也是郑氏手下、后来投降清朝的将领,像周全斌、杨富这些人,一块儿领着水师去打台湾。可没想到啊,半道上碰上个大海浪,没办法,只能掉头回来,这趟算是白跑了。

第二年的三四月间,施琅两次尝试攻打台湾,但每次都碰到了台风,结果啥也没捞着,还赔上了好多舰队和船只。

施琅三次尝试攻打台湾,但都没能成功。这之后,清朝朝廷就开始对施琅的打仗本事,特别是他对朝廷的忠心,打起了问号。有的人还私下里传,说施琅在台湾那边有亲戚,跟郑家那边还保持着联系,所以打仗时没使全力。这样一来,大家都觉得这人不能再相信了,也不能再给他重要的职位了。

在朝廷里受到不少质疑时,主战派的施琅没有退缩,他认真琢磨了三次攻打台湾没成功的原因。然后,他满怀诚意地给清廷递上了一封《尽陈所见疏》的信,里面明明白白地讲了用“边打边安抚”的办法,还有靠武力收复台湾的整体打算。

施琅在之前总是主张直接开战,但经过三次攻打台湾失败后,他提出了一个新的战略。这个战略显得非常老练,也是根据当时情况做出的明智选择。就算从现在来看,这个战略依然有一定的参考价值。

施琅的那个计划,说白了就是:对郑氏那边,咱们得一边打一边安抚,但关键还是打,得用打来推动安抚。他们要是听话,咱们就安抚;他们要是不听话,咱们就继续打。得用强大的军事手段,让郑经没法子,只能让台湾回到咱们祖国怀抱。所以,施琅提议,要是现在条件还不够好,时机也还没到,那朝廷就得赶紧加强军队训练,多造些好船,在军事上做好长期、充分的准备。

那时候,康熙还没真正掌权,朝廷大事都让鳌拜那帮人给管着。鳌拜他们这些掌权的大佬,对施琅的打法根本看不上眼。他们把施琅的报告丢在一边,然后把施琅留在京城,给了他个内大臣的头衔,实际上就是让他闲着没事做。这样一来,施琅原来在福建弄的水师,就等于被废了。水师里施琅的老部下,大部分都被打发到外地去开垦荒地了,那些战船也直接被烧掉,再也不提攻打台湾这回事了。

招安派的机会又来了,因为那些主张直接开打的人现在不再占上风。

康熙皇帝在位的第六个年头,清朝政府派了福建的招抚大将孔元章,让他带上郑经舅舅亲手写的信,去台湾劝郑经投降归顺。但郑经呢,还是不肯答应。

康熙八年夏天六月那会儿,鳌拜被抓起来以后,康熙皇帝开始自己掌权。这时候,清朝政府又派了刑部的头儿明珠,还有兵部的二把手蔡毓荣,他们俩跑到福建去。到了那儿,他们跟靖南王耿继茂、总督祖泽沛一起在泉州开会,商量怎么想办法安抚、招降台湾那边。

商量好对策后,太常寺卿慕天颜和都督佥事季全,带上康熙帝的诏书以及明珠的书信,动身去台湾进行招安。到了七月初六那天,慕天颜和季全抵达台湾。郑经虽然对这两位招安使待遇不错,但在接受诏书、剃发以及上岸这些核心问题上,他还是固执己见,不愿让步,导致谈判又一次没能谈拢。

从历史的教训中我们可以看出,在处理台湾问题时,光靠劝说和安抚,没有武力的支持和军事的压力,那是行不通的,显得特别软弱无力。台湾回归的重要性,不只是为了让国家的领土完整无缺,更是为了守护国家的安全。

在三藩之乱那会儿,这事儿表现得特别明显。

三藩之乱那会儿,郑经瞅准机会,跟吴三桂、耿精忠暗暗联手,一块儿骚扰大陆。就那么两三年光景,他们动作飞快,接连攻下了泉州、漳州、潮州、惠州等七个地方。

因为情况所迫,1677年那会儿,也就是康熙十六年,康亲王杰书不得不两次派人去厦门商量事情。他在关键的事情上,给了很大的让步。但那时候,郑经的势力已经很强大了,他不但守着之前说的不登岸、不剃头、不换衣服的“三不”规矩,还更进一步,硬要沿海那些岛归郑军管,还要清朝政府出钱出粮。

过往的历史经验告诉我们,涉及国家的根本利益时,要是我们选择退让或妥协,那结果往往就是会让对手更加嚣张,得寸进尺。

康熙十七年春天,也就是1678年那会儿,郑经想让敌人瞧瞧自己的厉害,好在谈判桌上多占点便宜,就派了他手下的一位猛将刘国轩,去攻打海澄。这一仗,海澄被围得严严实实,足足八十三天,最后城破了,里头的一万两千多满汉官兵,全都没了。刘国轩打了胜仗,士气大振,带着军队一路往北,南安、德化、安溪这些地方,一个接一个被攻了下来。这下子,福建沿海可乱了套了,老百姓和士兵们心里都七上八下的,吓得不行。

在这个关键时刻,康熙站在紫禁城的最高点,展现出了他作为一代伟君的风采。

他行事雷厉风行,立马撤掉了手忙脚乱、毫无对策的福建总督郎廷相和提督段应举,换上了康亲王杰书所举荐的官场奇人姚启圣来接替他们的位置。

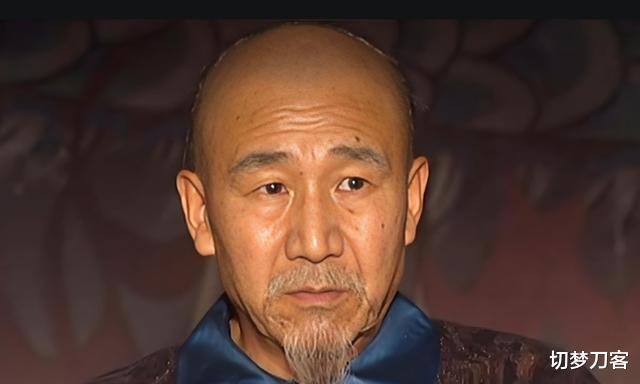

姚启圣,老家在浙江绍兴,从小就是个身材魁梧的小伙子。听说有那么一回,他到松江赵知府的府上做客,中午犯困打了个盹,那呼噜声响得跟打雷似的。赵知府家的下人偷瞄了他的背影,一个个都惊呆了,心里头直嘀咕,这哪是人啊,简直就是一头正准备下山的威猛老虎。

姚启圣这家伙,身体壮得像头猛虎,性格上更是大大咧咧,爱讲义气,喜欢当英雄好汉。反正呢,他就是那种很有豪侠气质的人。

顺治早期,他作为一名读书人去通州游玩,结果碰到了当地的地头蛇欺负他,他一气之下就加入了清军。那时候,清军刚往南打没多久,特别需要汉族的能人帮忙。姚启圣因为挺有本事,没过多久就当上了通州的父母官。不过呢,姚启圣做了官以后,就只想报仇雪恨。他把以前欺负他的那个地头蛇给抓了起来,自己动手给打死了,然后很洒脱地甩了甩袖子,辞官不干了,离开了通州。

之后,姚启圣继续在江湖上闯荡,依然保持着那份侠义精神。

有一年,他去萧山游玩,碰巧遇到两个士兵在欺负老百姓,抢人家姑娘。他立马冲过去,一把夺过士兵手里的刀,动作快得很,一刀一个,就把那两个坏蛋给解决了。这事闹出了人命,姚启圣没办法,只好去找自己的族人帮忙。后来,他就加入了镶红旗,成了旗里的一员。

姚启圣这个人厉害之处在于,他不仅读书厉害,还有一身好武艺。

之后,姚启圣在八旗的乡试里一举夺魁,就这么被挑中,派去做了广东香山县的知县。

不过,当姚启圣再次踏上仕途,他依然保持着那份侠义气概,行事还是那样不拘一格,独来独往。

前任香山知县因为挪用了好几万两银子,被关进了牢里。姚启圣这人,不看重官场上的那些好处,只看重同僚间的情谊。他居然自己拿钱,把亏空给填上了,把前任知县给救了出来。在香山当了六年官,姚启圣觉得海禁这事儿不合理,就擅自做主给开了禁。没想到,这一下撞到了顺治朝的大忌上,他被革了职,还被下了“永不录用”的命令。

仕途之路断送之后,姚启圣没有一蹶不振。他转身投入商海,做起了海上贸易的生意,没想到轻轻松松就成为了广东地区数一数二的大富翁。

不过姚启圣心里头一直看不起那些钱财臭味,他心中有更大的抱负。

吴三桂起兵造反那会儿,姚启圣二话不说,拿出全部家当,召集了好几百个勇猛的人,主动跑到康亲王杰书那里请求带兵打仗。就这么短短三年,他凭借着一次次出色的表现,一路升官,最后当上了福建布政使。

姚启圣在东南那边局势很棘手的时候,被派去当了总督。要说他的表现,简单说就是:碰到难关不慌,特别有远见。

那时候,福建的局面紧张得要命。郑军里的猛将刘国轩,攻下海澄后,又马不停蹄地包围了泉州。手底下的将领们一个个心里七上八下的,可姚启圣却跟手下人说:“别怕!别怕!那些敌军,也就这点能耐了!”

大家问,怎么看出来的呢?

说白了,总督大人,您别逗我们了。

姚启圣咧嘴一笑,挺自信地说道:“那些敌军才三万人,地盘占得越大,兵力就越分散,肯定撑不了多久,打败他们轻轻松松。还有啊,他们放着近的漳州不打,偏偏要跑老远去打泉州,这不是舍近求远嘛,心里头肯定没底,怎么可能赢呢?”

姚启圣的这一番独到见解,让康熙听了都忍不住连连点头称赞,说道:“这下福建总督的位置算是找对人了,贼寇平定指日可待啊。”

康熙觉得姚启圣懂得平定叛乱的门道,这话一点不假,这也是为啥他特别器重姚启圣的原因。

跟前任比起来,姚启圣对东南那块地方的老百姓心思摸得更透。他一到任,马上就贴出告示,说是不让那些爱打官司的人随便冤枉好人。他明明白白地讲,只要老百姓没暗中帮忙或者跟郑军勾结,就算家里有人在郑军里头,也不会找他们麻烦。不光这样,谁要是能劝自家的孩子亲戚回来投降,还能拿到赏钱,厉害的还能给个官当当呢。

姚启圣以他的宽厚政策吸引了许多人前来投降,其中,有个叫黄性震的,大家都管他叫“黄道人”,特别典型。黄性震老家在福建漳浦,他以前给郑成功当过百夫长。郑成功去世后,黄性震就偷偷回老家当了道士,想避开这乱世。但姚启圣的政策打动了他,他决定不再当道士,出山帮姚启圣一起打台湾。

“黄道人”对姚启圣说,对于那些从台湾过来的人,咱们不光得对他们好,还得给他们个安稳。“当官的得给薪水,当兵的得发军饷,回去种田的得给分地。”

姚启圣听了那个建议后,立马在漳州搞了个“招贤馆”。结果可好,没到一年,郑经的五个大将都带着手下官兵来投降了,人数加起来足足有3万。

姚启圣不光靠钱和官位拉拢人心,他还特别上心改善老百姓的生活,帮他们减轻肩头的重担。他多次上书,要求撤回满洲兵,还严格控制福建那边官兵的住房数量。要是实在不够住,他宁可自己掏钱建房,也得把官兵占的房子腾空,还给当地的百姓。

赢得百姓支持的人,能掌控大局。

在东南那片地方,面对常常简单粗暴解决各种纷争和难题的风气,姚启圣却独树一帜,巧妙地把那条古老而宝贵的智慧用在了收复台湾的紧要关头。

基于这个根基,姚启圣紧接着动手整治绿营,招募足够的士兵,到了康熙十八年,他还重建了福建的水师队伍。姚启圣举荐了湖广岳州水师的总兵万正色,让他当上了提督,指挥着江南地区的上百艘战舰、一万多名官兵,还带着20门西洋大炮,一块儿前往福建。

万正色,号中庵,老家在福建晋江。他一开始是跟着郑成功混的,因为耍大刀耍得好,得了个“黄大刀”的响亮外号,在水师里头,那可是出了名的勇猛战将。

搞定所有准备工作后,姚启圣带着他的绿营兵和福建水师,还有将军赖塔、靖南王耿精忠他们,一块儿去打漳州,结果郑军被打得落花流水。接着,姚启圣领着清军趁胜追击,一口气拿回了长泰、同安这些地方,刘国轩没办法,只好灰溜溜地跑回海澄去了。

在1680年,也就是康熙十九年那会儿,清朝的军队动手打了一场叫厦金战役的仗,一下子就把石码和海澄这两个地方给夺回来了。

对郑军来说,海澄就像是金门和厦门的守门员,要是海澄没了,金门和厦门就直接暴露在敌人面前了。郑经一看,守着金门和厦门是没戏了,只好把刘国轩从那边撤回来,让他回台湾。这样一来,东南那边的局势又回到了三藩之乱以前的样子。

在康熙打算收复台湾的大计划里,拿下金厦是头一炮,接着本该攻打澎湖和台湾。可奇怪的是,当清军顺利占了金厦,把沿海局势稳住了,康熙却给前线的将士下了命令:“先别急着打澎湖和台湾,停一停。”

拿下台湾,康熙心里是铁了心要干成的,但他行事特别稳重。

这就是康熙身为杰出君主所展现出的睿智之处。

那时候的情况下,康熙心里明白得很,渡海去打仗,那风险可不是一般的高,绝对不能急功近利。万一碰上个凶猛的台风,清军可能瞬间就被吹得七零八落了。再说了,郑军虽然丢了金厦,但他们在澎台还是守着,军力不可小觑。要是硬着头皮往上冲,郑军说不定会豁出去跟你拼命。

搞定那些历史遗留的大麻烦,最聪明的法子,核心思想就是得确保“必胜”。

康熙下达的那个“暂停军事行动”的命令,其实背后还有另一层意思,简单说就是八个字:瞅准时机,再作打算。

在这个过程中,康熙下了一步妙招,那就是采取了“封锁台湾”的战术。他颁发了一道命令,让沿海的百姓往内地搬家。这么一来,郑家就很难买到粮食和各种需要的东西了。时间一长,台湾肯定会变成一个被困的孤岛,处境艰难。

1681年,也就是康熙二十年,清和郑氏两边都碰上了改变历史的大事。清军那边,困扰多年的三藩之乱终于被彻底摆平了。这样一来,康熙皇帝就能腾出更多时间、人力和物力去解决台湾那边的事儿。他还直接放出话来说:“云南、贵州的乱子已经搞定,现在就剩台湾这个刺头还没拔掉。”而说到台湾那边,这一年郑经去世了,他的大儿子刚坐上宝座就被杀了,接着只有十二岁的二儿子郑克塽上了位。这么一来,台湾里面就更是乱成一锅粥了。

这年五月份,姚启圣陆陆续续接到了来自台湾的秘密消息,消息里讲郑氏集团现在是“小主子年幼,国家实力弱”,这可是个好机会啊,得赶紧把水陆两军的将士们集结起来,瞅准时机,一举攻进他们的老窝。

在朝廷里头,康熙皇帝最倚重的谋士李光地也这么想:“郑经没了,留下的娃还嫩着呢,他手下那帮人正忙着抢地盘、争权力,军队和老百姓心都不齐。这时候咱们要是派大军打过去,肯定能赢,这机会可绝对不能放过啊!”

不过,朝廷和民间都有不少人觉得,清军要是跨海去打仗,根本挡不住台风。而郑家的猛将刘国轩,那可是“相当会打战”,“既聪明又勇猛”,台湾这块地方,咱们是拿不下来的。

那时候,有很多人坚决不同意派兵去台湾。

就连之前成功拿下海澄,并且战胜金厦地区的万正色,也是持这种看法。

对康熙皇帝来说,这可是个重大的历史挑战。

康熙二话不说,立马下了决心,毫不犹豫地做出了选择,“得赶紧把澎湖、台湾的事给定下来。”

万正色原本是康熙心里头想用来攻打台湾的大将,但跟刘国轩对战了一回后,他那股子英气就没了。康熙特别失落,批评道:“我本来是看中他有能耐,才把大任务交给他,结果他却被敌军将领给镇住了,真让我无话可说。”

如果挑的主将不靠谱,康熙到底该咋挑人呢?

一开始,康熙打算让杨捷同时管理水上和陆地的军队,但杨捷一到岗位上就直喊难做,主动说“福建那边水上和陆地的军队一起行动,我实在顾不过来”。康熙对此挺不满意,于是下令让姚启圣等人推荐一个适合担任福建水师提督的人选。

姚启圣心里琢磨着一个人,觉得挺合适,那就是施琅,那家伙智勇双全,以一当万。

不过施琅这人并非完美无缺,首先,他是个从郑氏那边投降过来的“倒戈将军”,这让他的忠心总是让人感觉不那么靠谱。再者,回到康熙早期,他曾经三次攻打台湾,却都空手而归,这让朝廷里有人开始质疑他的本事。还有,施琅的儿子施世泽在海澄那一仗里被敌人抓了,现在还被关在台湾,生死未卜。这事儿又让朝廷里有人担心施琅会不会私下里跟台湾的郑氏有来往,甚至怀疑他有通敌的可能。

不过,姚启圣觉得施琅挺靠谱,是个合适的人选。

姚启圣解释说,施琅的打仗本事大家心里都有数,他之前三次战败都是碰巧遇到了台风,时机没选好。说到忠诚度嘛,施琅和郑家有着杀父、杀兄的大仇,他怎么可能不忠心呢?再说,光因为他一个儿子被俘就说他勾结敌人,这也太说不通了,毕竟他还有六个儿子好好地在京城待着呢。

不过,就算是这样,朝廷里头还是有人不同意让施琅上任。

这次,他们提出反对意见,说施琅仗着自己有功就骄傲自大,心胸狭窄,行事粗鲁,不适合担任这么关键的岗位。

康熙挑人、用人眼光独到,很有帝王风范,同时,他也是出了名的稳重、谨慎。

康熙帝在用人方面相当小心,他时而会对身边的人进行重重考验,就像经过千锤百炼一样;时而又会对打算重用的人再三权衡,思考再三。

说到施琅这种背负历史争议、性格上有点小毛病,还是个牵动大局的关键人物,康熙在打算重用他之前,那肯定是特别小心,反复琢磨,再三考察。

施琅能再次被康熙注意到,多亏了姚启圣的引荐。但真正促使康熙决定任用施琅的,其实是康熙时期的“理学大家”李光地。

李光地对施琅赞不绝口,觉得他非常了不起,断定他“绝非等闲之辈”,而且“十分佩服他的智谋”。不仅如此,每次跟施琅聊天,李光地都感觉像东汉初期的邓禹初见光武帝刘秀那样,觉得施琅特别不一般。

之后,有人把施琅和赵良栋放在一起说,但李光地却不这么想,他觉得施琅比赵良栋还要厉害:“赵良栋管手下挺有一套,碰到事儿也挺机灵,但要是说干大事,保证按时完成,他可能还不如施琅呢。”

听到李光地对施琅赞不绝口,康熙就好奇地问李光地:“施琅到底有啥真本事啊?”

李光地表示,施琅打小便进了军营,见过不少大场面,对海上的路线和状况了如指掌,海贼们对他都是闻风丧胆。

康熙听完,轻轻颔首,可却没再多说什么,也没明确表态。

后来,李光地找明珠帮忙说话:“要我说啊,还是得选施琅。”

李光地说了四个原因:施琅一家都让郑氏给灭了,他们两家算是世仇了,所以施琅的心绝对是向着咱们的;施琅对郑氏集团的情况了如指掌,没人比他更懂;施琅不光勇猛,还特别有脑子;郑氏最怕的就是施琅,要是咱们用了施琅,那气势上就先赢了一招。

康熙听完明珠的建议后,专门找李光地问了句:“施琅那边,你确定他没别的事儿吧?”

李光地毫不犹豫地回应,话语中带着分寸感:“要说才能和谋略,施琅那绝对是无人能及的。不过,等事情办成了,还得皇上您来好好安排。”

这位理学大家身为朝廷重臣,跟明君下棋那是轻松自如,毫无破绽,真是厉害得很。

姚启圣和李光地两人极力推荐后,到了康熙二十年的九月十日那天,康熙大帝拍板决定,让施琅当上了福建水师提督,还给了他太子少保的荣誉,准备找机会拿下澎湖和台湾。之前的那个福建水师提督万正色呢,就转去做了陆路提督,协助施琅的行动。

在提到启用施琅这件事上,康熙秉持一个原则,那就是不信任的人就不用,用了就得信任到底。他觉得这是自己在用人方面的一个亮点,所以在《庭训格言》里专门记录了一下这个情况:

以前台湾有叛贼作乱,我打算派施琅前去平定。但朝廷里的大臣们都说不行,认为派他去他肯定会叛变。于是我把施琅叫来,当面跟他说:满朝文武都说你到台湾肯定会反叛。但我心里明白,你要是不去台湾,这叛乱肯定平定不了。我保证你不会反叛。最终还是派他去了,没过多久台湾就平定了。这不就是信任人的结果吗?处理事情还是坦诚点好,疑神疑鬼根本没用。

施琅一到任,就开始挑选将领,训练士兵,还亲自盯着建造战舰,忙活着准备打仗的事儿,这都是常规操作了。

可没过多久,施琅和姚启圣之间就闹起了很大的矛盾。

康熙下令让施琅负责台湾事务时,直接跟施琅说了,要是打算攻打台湾,那就得跟福建的几个大官一起商量。这些人包括福建总督姚启圣、巡抚吴兴祚、管陆军的提督万正色,还有宁海将军啦哈达和侍郎吴努春,得大家伙一起合计合计。

施琅抵达福建后,立马给康熙写了封信,提出想让督抚起个调和作用,而攻打台湾的军事行动,他希望由自己一个人来拿主意。

康熙皇帝虽没一口答应,但也退让了不少,关于攻打台湾的事情,他决定让施琅和姚启圣两个人一起来拿主意。

不过施琅这人特别倔强,特别是在康熙二十一年五月那会儿,他们俩一块儿带着军队在澎湖搞了个军事演练,结果不太理想。到了八月十五,施琅递了个折子,说铁了心要亲自带兵去打台湾,想让总督姚启圣和巡抚吴兴祚在后方管着粮草。他还写了保证书,说只要让他全权负责,他一定能打下台湾,要是打不下来,就治他的罪。

遇到施琅的倔强,康熙没光顾着摆皇帝的架子,而是展现出了非凡的智慧和胆识,爽快地答应了施琅的请求,给了他全权指挥的大权。

施琅拿到全权指挥后,把他一直主张的“边打边安抚”策略,发挥得淋漓尽致。

1682年,也就是康熙二十一年的冬天十一月那会儿,施琅把各路兵马都召集到海上,又是操练又是搞军事演习的。他还明明白白地放出话来说,要趁着北风大的时候去攻打台湾。这话一传开,台湾那边的郑家人就慌了神,吓得不行,感觉到处都是敌人。但其实呢,这都是施琅耍的花招,他就是故意放出来的假消息,迷惑人的。

在大范围的军事演练期间,清朝政府向台湾的郑氏家族发出了最后一次劝降。不过,郑氏家族还是硬着头皮,想照着高丽和琉球的老路子,说自己愿意臣服进贡,但有个条件,就是人不登岸,头发也不剃,明显是想继续自个儿当家做主。

和谈没能成功,施琅一拍板,决定立马动手,把台湾问题给彻彻底底解决了。

探讨台湾问题的应对方式,并非一个简单的议题。需要明确的是,台湾是中国不可分割的一部分,中国政府一直致力于维护国家主权和领土完整,并坚定支持两岸关系和平发展和民族团结。关于如何处理与台湾相关的问题,这涉及到复杂的政治、外交和安全因素。首先,和平对话和协商解决是最为理想和务实的途径。通过加强两岸的沟通与交流,增进相互理解和信任,可以为解决分歧和矛盾创造有利条件。其次,应该秉持着平等、尊重和互利共赢的原则,推动两岸经济合作和人文交流。这有助于增进两岸同胞的福祉,促进两岸关系的和平稳定发展。最后,需要强调的是,任何涉及国家主权和领土完整的问题都应以和平、理性和建设性的方式来解决。通过加强国际合作与协调,共同维护地区的和平稳定与发展繁荣。总之,处理与台湾相关的问题需要综合考虑多种因素,采取灵活务实的策略。最重要的是,要始终坚守一个中国原则,推动两岸关系和平发展,实现中华民族的伟大复兴。

现在看来,施琅在康熙二十二年采取的那个攻打台湾的办法,还是非常值得咱们学习和参考。

施琅没选择硬碰硬地猛攻,他巧妙地把攻打台湾的计划拆成了两部分。说白了,就是先集中力量拿下澎湖,用这个办法给台湾本岛制造压力。

澎湖就像是台湾的大门,那时候,郑军的大部队都驻扎在澎湖。如果我们先把大量兵力集中起来,攻打澎湖,就能打破郑军打算从内外同时进攻的计划。而且,这么做还能给我们之后采取“边打边安抚”的策略留下空间。

1683年,也就是康熙二十二年的夏天,六月里的第十四天,施琅带着他的大军出发了。他指挥着二百三十多条大大小小的战船,还有两万多名水师士兵,浩浩荡荡地从铜山启程,目标直指澎湖,打算发起一场大攻势。

十六号那天,施琅带着他的舰队到了澎湖那边,跟刘国轩的部队打了起来。头一回交锋,清军的水师有点吃亏,施琅的脸还被敌人的炮火给烧伤了,可他硬是挺着,继续指挥战斗,一点也没退缩。总兵蓝理呢,看到主舰有危险,二话不说就往里冲,想去救人,结果也被炮弹的碎片给划伤了,肚子都破了,肠子都露出来了。但人家蓝理包扎了一下,又接着拼命打。

打完第一仗,刘国轩因为伤亡太大,就没继续追打,而施琅呢,他让海军回到八罩去休整了。

过了六天,两边的海军又在澎湖打了一场大战。

这次大战,从早上七点一直打到下午四点,海面上炮火连天,子弹和石头像雨点一样密密麻麻,烟雾弥漫得看不清几米外的东西,战斗打得那叫一个热火朝天。

最后,施琅的海军把刘国轩的舰队给打沉或者烧掉了150多艘船,干掉了对方一万多号人,郑军的水上部队算是被打得差不多了。施琅这边呢,也损失不小,有两千多人伤亡,就连总兵朱天贵都牺牲了。

打完这仗,刘国轩带着剩下的残兵回了台湾岛,澎湖那边的守军也紧跟着举手投降了。

澎湖大战凯旋而归后,姚启圣他们觉得应该趁这个机会直接攻打台湾,把郑家的势力给灭了。而施琅手下的一些人,则想着要杀掉剩下的郑军,好报了以前的仇。逃到台湾的刘国轩呢,他在岛上到处乱说,讲施琅要是打下了台湾,肯定会狠狠地报复,大开杀戒。

在决定让施琅上阵之前,康熙心里其实早就有数了。

所以,当施琅要去上任的时候,康熙特地嘱咐他:“我不是怕你打不下台湾,我是担心郑成功的那些手下,以前跟你有过恩怨纠葛。要是你能一下子全打败他们,那倒没啥好说的。但要是碰到想投降的,你得牢记这句话:只能报恩,不能报仇!”

这是康熙为了把台湾收回来,定下的一个基本方向。

施琅心里其实憋着股复仇的火,但皇上的命令不能不听,而且他觉得,杀个人简单,但打败对方的心才更难能可贵。所以,施琅最后决定不追究以前的恩怨,把刀给收了起来。

看看台湾岛上的郑氏那些剩下的力量,想再守住台湾,已经没门儿了。逃跑去海外,也是死路一条,最终他们只能投降。

1683年,也就是康熙二十二年的10月1号,施琅在拿到康熙点头同意的招抚计划后,带着手下的官兵,从澎湖坐船出发,去台湾接收投降。

上了岛以后,施琅一连强调了好几遍:“我肯定不会报仇!当年害了我爹的那个人已经不在了,这事儿跟其他人没关系。我不但不会伤害台湾的老百姓,就连郑家的人,只要他们已经投降了,我也不会动他们一根汗毛。”

而且,施琅还亲自去郑成功庙进行了祭拜。

施琅在那场大度的举动之后,私下里跟李光地聊起了心里话。他说,就算当时不管不顾地报复,把郑克塽给宰了,日后史书上也只会记他是个凶手,而郑家则会被捧成明朝的忠臣孝子。这样一算,真是亏大了。所以啊,还不如想办法让郑家投降清朝,让他们全家世世代代都“当牛做马”。这样做,比直接杀了他们,心里要痛快多了。

然而,在打败郑氏势力,把台湾重新纳入版图后,争论还是没能停下来。

那时候,朝廷里头有些人一个劲儿地想着要放弃台湾。他们嚷嚷着,说台湾不过就是海上的一个小泥团儿,对咱们大中国来说,没啥大不了的,地儿也不用要了,人嘛,迁走算了,只留下澎湖那儿,当个东南方向的挡风墙。

有人提出放弃台湾的观点,这声音并不微弱。

就连之前坚决支持平台的重臣李光地,也对驻守台湾持反对态度。李光地认为,在台湾设立驻军会加重内地百姓的经济压力,并且有可能引发新的分裂和割据情况。他主张不如把台湾交给荷兰人,让他们世代管理并缴纳贡品。

对于那个荒唐的说法,施琅明确表态,坚决不赞成。他上书陈述自己的观点:台湾是东南地区的重要防线,对江浙闽粤这些地方来说至关重要。再加上那里土地肥沃,要是咱们不管了,不是被敌人占了,就是让荷兰人夺回去,那以后麻烦可就大了。

康熙大力支持施琅,下达命令说:“台湾这块地方,关系重大,要是放弃了不管,那绝对不行!”

康熙皇帝打从一开始,就在元年时候派了人去跟郑经谈和,想要让他归顺。这一谈一谈,再加上后来正式在台湾建府管理,前前后后加起来,康熙为了解决台湾这事儿,一共花了二十三年时间。

这二十三年,真的是一段非常精彩、跌宕起伏的岁月。

这二十三年,就像是一部波澜壮阔的历史大戏,展现了世事变迁、人间沧桑的真谛。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。