陈诚初入东北首次出战,两个暂编师就敢出战,结局如何?

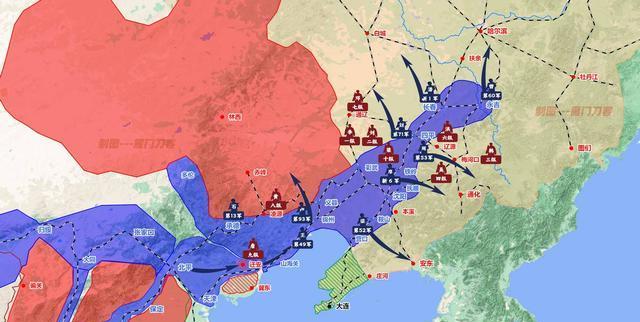

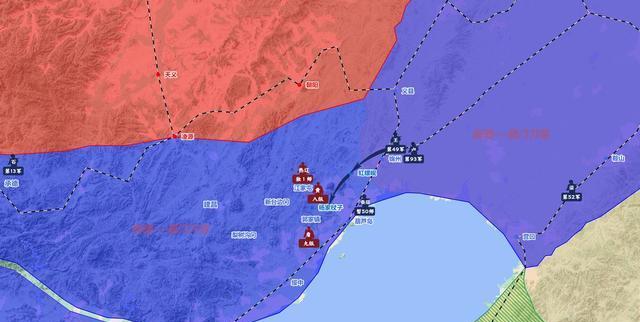

辽西一带即将爆发大规模军事冲突。这片区域被确定为东总实施秋季战略行动的首个重要战区。

九月初,蒋介石对东北战局的形势显得颇为淡定。他或许过于信任陈参谋总长的本事,于是毫不犹豫地上了庐山,享受起了避暑时光。

在庐山度假期间,他出乎意料地没有像往常那样在日记里痛斥前线军官,反而对庐山的风景大加赞赏,一反常态。

凌晨两点,我起身祈祷后,走到阳台上欣赏夜色。月光明亮清澈,微风轻拂,空气清新,周围一片寂静,这种宁静祥和的氛围在其他地方很难找到。此刻,我感受到了一种无与伦比的内心平和,这大概就是人生中最美好的时刻了。

在沈阳的指挥部里,陈诚的办公桌上放了两份关于东北战场的作战计划。

首先提出的策略是调动关内兵力,与东北地区的国军协同作战,采取积极进攻的态势。

第二套计划是收缩防御范围,重点防守北宁和营口,确保关键补给线的安全。

陈诚一心想要在东北战场上大展拳脚,所以毫不犹豫地选择了第一个方案。这个决定很符合他的想法,因为第一套方案能让他有更多机会在东北战场上有所作为。

陈诚的进攻策略实际上缺乏实质性,他选择在辽西地区打响第一枪,这里是连接关内外的重要交通枢纽。

在辽西地区,分布着两条主要的交通线路。

连接北京和沈阳的这条铁路干线,就是大家熟知的北宁线。它起始于首都北京,一路延伸至辽宁省的中心城市沈阳,是华北与东北地区的重要交通纽带。

北宁铁路横穿辽西走廊,西端始于北京,东端止于沈阳,线路总长超过800公里。这条铁路途经天津、塘沽、昌黎、秦皇岛、山海关、锦西、锦州等多个关键城市,成为连接关内与关外的主要陆上交通要道。

还有一条铁路干线,连接承德和锦州,名为锦承铁路。这条铁路至今仍是煤炭运输的主要通道,在经济上发挥着重要作用。

从锦州出发,往北经过义县,然后转向西行,途经朝阳,再依次经过北票、喀左、建平、凌源、平泉,最终抵达承德。这条路线连接了多个重要地点,贯穿了辽宁与河北的交界地带。

一旦这两条铁路线被切断,东北地区将陷入孤立无援的困境。作为连接外部的重要通道,它们的中断意味着物资和人员的流动将完全受阻,使东北与外界的联系彻底断绝。这种交通的瘫痪将导致该地区面临严重的生存危机,成为真正的绝境。铁路的畅通与否直接关系到东北的命运,失去这两条生命线,东北将陷入前所未有的困境。

自东北战事爆发以来,这条铁路被赋予了多个重要称谓,如“生命线”、“补给动脉”、“唯一陆路通道”等。这些名称凸显了其在战争中的关键作用,成为物资运输和人员往来的主要途径。铁路的重要性不言而喻,它不仅是战时的生命线,更是维持战局稳定的核心纽带。

在东北民主联军发起夏季攻势期间,冀察热辽部队向东推进,展开了大规模破坏交通线的行动。他们成功夺取了凌源,切断了锦承铁路,并持续对北宁铁路构成威胁。

陈诚确立了"稳固北宁、贯通锦承、坚守中长、护卫海口"的核心战略方针。这一方案着重于巩固北宁地区的防御体系,同时打通锦州至承德的交通要道,确保中长铁路的安全运营,并加强海口区域的防护力量。

陈诚的战略构想听起来挺有道理,毕竟谁都知道北宁铁路和港口在东北战局中的关键作用。但问题在于,他能否将这些计划真正落实到位?理论上的完美并不意味着实际操作中也能一帆风顺。所以,核心不在于想法有多好,而在于执行能力如何。

在回忆录中,陈诚对扭转东北战局的策略给出了一个相当精准的看法。

这话意思是说,讲的东西很平常,没什么深奥的道理。简单来说,就是观点很普通,没啥特别的见解。这种说法常用来形容那些没啥新意、平淡无奇的言论。说白了,就是老生常谈,缺乏深度和创意。

陈诚刚到东北时的情况,与这六个字描述的情形大相径庭。

当时,陈诚满怀自信,决心向东北的士兵们展示,他们不过是一群毫无作为的庸才。

他想展示一下什么叫顶级高手的实力。他打算用实际行动证明什么是真正的专业水准,让大家见识下什么才是行业标杆的表现。他想通过自己的示范,给所有人上一堂生动的实战课,展示出什么叫行家的手法。

他想让所有人看到,老蒋派他到东北来是个绝对正确的决定。

陈诚制定辽西作战计划之际,我军在辽西的第八纵队和第九纵队才刚成立不久,这两个纵队的主要兵力还在凌源和迁安一带进行训练和整编。

这两个野战纵队的作战能力相对较弱。在当时的东北战场环境下,它们只能算作战斗力较低的二线部队。

因此,陈诚对这两支纵队的态度相当轻蔑。

在冀热辽地区,一年前的战局异常激烈。经过几次交锋,解放区防线被突破,我军被迫向北撤退。面对这一形势,毛主席多次发出电报,强调要保存现有力量,并建议采取游击战术继续战斗。

战局已至如此艰难境地,上级仍要求冀热辽部队开展游击作战,这对前线将士的士气造成了严重挫伤。面对敌强我弱的现实情况,这种战略部署让战士们感到困惑和无奈。尽管游击战术在特定条件下具有一定优势,但在当前战局下,这种作战方式显然难以扭转不利态势。冀热辽地区的部队长期处于艰苦环境中,本已承受着巨大压力,此时接到这样的作战指令,更是让官兵们感到前途渺茫。这种战略安排不仅未能提振士气,反而加深了部队的困境,使得原本就严峻的形势更加雪上加霜。

毛主席考虑到部队的艰难处境,决定给予支援。为了让冀热辽部队能更好地发展,他特别划出了一片区域作为他们的根据地。这样一来,冀热辽解放区的范围进一步扩大,改名为冀察热辽解放区。同时,程子华被任命为军区的司令员,负责领导这片区域的军事工作。

在夏季攻势打响后,这支休整了一年多的部队从林西和冀东一带发起进攻,成功切断了北宁铁路线,最终将解放区的控制区域扩展到了凌源一带。

在冀察热辽部队被重新整编为第八和第九野战纵队之后,全体士兵都怀抱着强烈的复仇心理,渴望通过战斗来洗刷过去的失败和屈辱。

在九月份,东总正式向各部队传达了秋季作战方案。根据部署,程子华指挥的第八纵队和第九纵队将率先执行第一阶段的主攻任务。

两支主力部队奉命迅速向北宁铁路线推进,准备对该战略要道实施大规模破坏行动。这条铁路是连接华北与东北地区的重要交通动脉,承担着大量物资和人员的输送任务。部队的任务是通过快速突袭,切断这条关键的运输通道,以达到战略目的。行动的重点在于对铁路设施进行系统性破坏,从而有效阻隔南北之间的联系。此次行动要求部队在短时间内完成对整段铁路的瘫痪,为后续军事部署创造有利条件。

就在程子华的部队准备行动之际,陈诚已抢先一步采取了措施。

9月6日,陈诚命令93军的暂22师和秦葫港口司令部的暂50师,分别从锦州和绥中出发,向锦承铁路方向迅速推进。

双方军队的战略意图相反,一方计划从锦承铁路向西北延伸至北宁铁路,另一方则试图从北宁铁路向东南推进至锦承铁路。

陈诚仅动用了两个临时组建的师,就成功扩大了北宁铁路周边的防御范围,这一举动明显反映出他对辽西地区的八纵和九纵部队的不屑一顾。通过如此有限的兵力部署,陈诚展示了他对对手实力的轻视,同时也巧妙地加强了对铁路线的控制。

随着东北战事的爆发,两个临时组建的师首次采用了这种主动出击的战术。

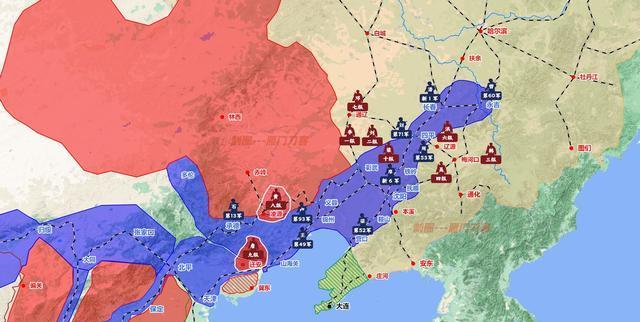

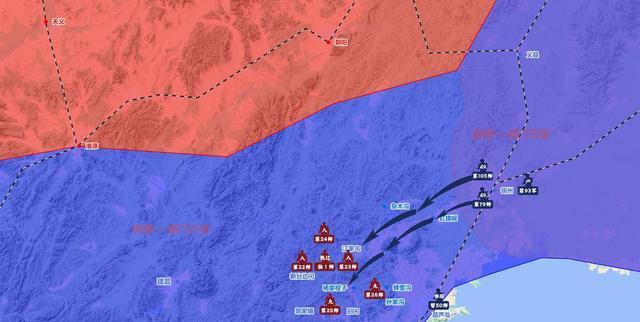

冀察热辽军区司令程子华接到侦察报告后,立即下令第八和第九纵队从当前位置迅速行动,以阻挡国民党军队向锦承铁路方向的进攻。

两支正在休整的部队,必须穿越山路,进行长达350公里的急行军。

9月8日,黄永胜指挥的第八纵队,包括独立第一师,从凌源和天义两地启程。两天后,也就是10日,詹才芳带领的第九纵队,缺编第27师,从迁安开始行动。

经过四天的行军,两支主力部队先后抵达建昌和绥中一带。

在这四天里,国军的行动显得并不积极。敌军的暂22师和暂50师分别在新台边门和梨树沟门一带徘徊,没有采取明显的进攻或防御措施。

两支部队相距30公里,彼此按兵不动,采取防御策略,默契地修筑防御工事。

黄永胜制定了作战计划,安排八纵作为主力,直接攻打梨树沟门一带的敌军暂50师。同时,独1师在新台边门区域对暂22师实施牵制性攻击,以分散敌人注意力。此外,九纵的25师和26师在绥中地区展开破坏交通线的行动,为八纵的主攻提供支援,确保整体攻势的顺利推进。

黄永胜将全面进攻的时间定在9月14日下午5点。

黄永胜没料到,敌军行动如此迅速,当他带领部队到达梨树沟门时,暂50师已经撤离了。

再次进入三道沟地区,暂编第50师已经撤离。部队长途跋涉,往返奔波却一无所获。

14日,双方军队在梨树沟门再次碰面,暂50师迅速做出决策,撤离战斗区域,一路退守到绥中。

初次尝试的八纵行动并未取得显著成果。

黄永胜调整了作战策略,他指示在新台边门进行牵制性攻击的独立师降低火力强度,同时亲自率领主力部队迅速转向,集中力量攻打暂22师。

然而,这次行动依然没有取得预期的效果。当暂55师遭遇敌军进攻时,暂22师迅速撤离至杨家杖子,选择了果断撤退。

黄永胜四处奔波,忙得团团转,结果却一无所获,心里窝着一股无名火。

他立即下令部队全速前进,不分昼夜赶往杨家杖子,务必歼灭暂22师。

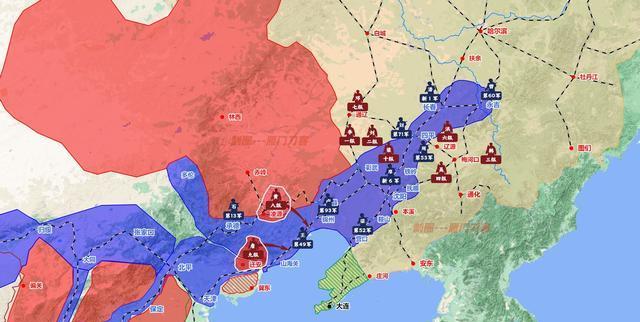

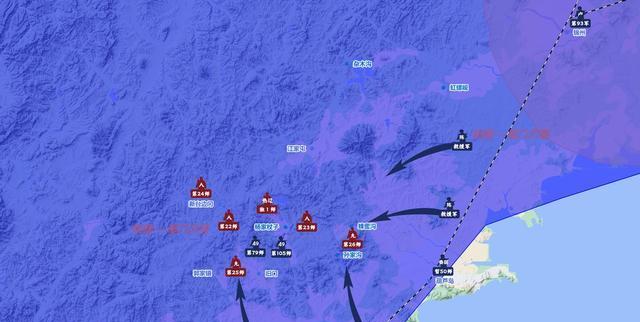

杨家杖子这个地方,从战略角度讲,确实不容易攻占。作为一片矿产资源丰富的区域,它曾经是张作相精心打理的重点。作为张作霖的结拜兄弟,张作相充分利用当地的矿藏优势,把杨家杖子打造成辽西地区经济发展的标杆。

日军占领东北后,迅速扩展杨家杖子矿区的规模,大规模建设工厂和基础设施。在最繁忙的时期,被迫劳动的工人数量超过了一万人。

暂22师抵达杨家杖子后,立即利用日军遗留的防御工事,认为固守此地毫无压力。与此同时,他们迅速向陈诚发送了请求增援的电报。

陈诚认为眼下是个绝佳时机,只要暂22师能拖住对手,等增援部队抵达,就能一举围歼敌军。

此次奉命前往杨家杖子增援的是王铁汉的第49军,这支部队刚刚被调派至东北战区。

这支军队过去隶属于张学良领导的东北军体系。

这两支部队,包括53军在内,都亲身经历了东北战局的恶化,现在又要面对自己在同一片战场上的衰落。他们曾经是战局的旁观者,如今却成了局势转变的直接参与者。

王铁汉指挥的第49军曾参与粟裕的"七战七捷"战役,尽管该部队装备了美式武器,但实际作战能力并不突出。这支部队在战斗中虽然有所表现,但并未展现出强大的战斗力。

陈诚计划调遣这支队伍前往支援。

沈阳的军事会议上,陈诚做出部署,指派49军军长王铁汉带领第79师和第105师(每师各两个团)前往支援杨家杖子。

陈诚的话刚说完,在场的人你看看我,我看看你,都愣住了。

郑洞国提出了不同看法:之前两个师已经遭受重创,再投入两个师无异于白白送死。

陈诚最终接受了郑洞国的建议,然而到了9月17日,他依然命令王铁汉率领两个师的兵力向杨家杖子方向挺进。

郑洞国在其回忆录中提到陈诚的这一举动:

会议结束后,有人不知对他说了什么,他依然命令第49军军长王铁汉率部向杨家杖子防线发起进攻。

陈诚信心满满地指示王铁汉采取行动。

在杨家杖子地区,暂22师遭遇敌军包围,仅坚持了两天。到了9月16日傍晚,也就是王铁汉动身的前一天,暂22师已彻底丧失战斗力。

这场战斗造成敌军1000多人伤亡,2500多人被俘,剩下的残兵败将狼狈逃回绥中。

尽管面临重重困难,王铁汉仍然决定按照陈诚的指示,率领部队向杨家杖子地区进发。

黄永胜并未因短暂的胜利而得意忘形。在获悉49军再次逼近的消息后,他迅速制定了新的作战计划并下达了指令。

第8纵队的第22师、第23师以及独立第1师在杨家杖子附近的高地设下埋伏。

第24师作为后备力量,被部署在战场外围,时刻保持待命状态,以便在需要时迅速投入战斗。

詹才芳指挥的九纵第25师和第26师分别部署在郭家镇、旧门以及蜂蜜沟、孙家沟等外围区域,主要负责拦截敌军的增援部队。

黄永胜派出三个完整编制的师去对付王铁汉49军中两个兵力不足的师,这种做法明显透露出他对王铁汉的轻视态度。

就在战役即将展开的关键时刻,前线总指挥黄永胜与军区司令程子华之间发生了严重分歧。

程子华作为军区司令员,看到部队连续作战疲惫不堪,打算让他们稍作休息。但前线的黄永胜却认为机不可失,想趁势再打一仗,为冀热辽部队挽回局面。

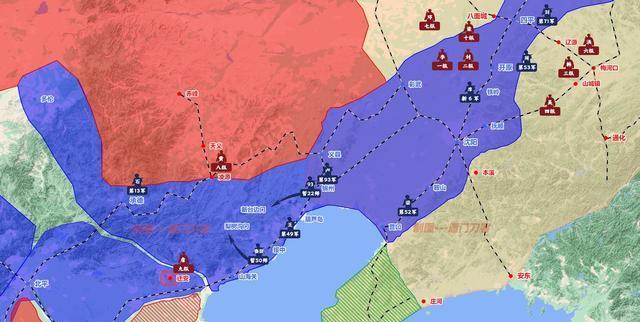

战斗正式拉开序幕。黄永胜指挥的三个师早已在杨家杖子一带设下埋伏,静候49军的到来。

17日,王铁汉率领的49军分成两个方向前进,其中79师和105师分别到达了江家屯和杨家杖子地区。

那天,王铁汉察觉到情况不对劲。根据前线侦察报告,越来越多的解放军部队在他们附近出现。他立即下令第105师转移到杨家杖子地区集结。

两支军队于19日在杨家杖子顺利汇合。

黄永胜选择在杨家杖子设下埋伏,并将全面进攻的时间定在了9月22日的清晨。

这次他低估了对手的实力。49军作为主力部队,战斗力远超临时组建的部队,在阵地防御方面表现出色。与普通预备师相比,这支正规军的防御能力堪称强悍。显然,他之前对敌情的判断过于乐观,没有充分考虑到这支部队的实际作战水平。

战斗全面展开后,49军不仅成功巩固了原有防线,还将此前失守的前沿阵地重新夺回。面对敌军的猛烈进攻,部队展现出顽强的战斗意志,迅速组织反击,在短时间内扭转了不利局面。这场战斗充分体现了49军官兵的战斗力与执行力,他们在极端困难的情况下依然能够完成既定任务,为后续作战创造了有利条件。

在杨家杖子这场激战中,黄永胜察觉到他的部队对49军束手无策。

陈诚接着调集了七个团的兵力,相当于两个师的规模,迅速向杨家杖子方向增援。

程子华多次向黄永胜发送电报,要求他迅速撤离战场,等待更好的作战时机。然而,黄永胜并未遵从这一指令。

九纵下属的两个师在郭家镇和蜂蜜沟附近设防,与陈诚派出的增援部队发生了激烈战斗。

程子华从一开始就不想参与这场战斗,他在电话中明确指示部队撤离。然而,黄永胜对此表示强烈反对,双方在电话里争执不下。尽管程子华再三劝说,黄永胜依然坚持己见,拒绝执行撤退命令。

在杨家杖子附近的一处高地,八纵指挥官黄永胜正密切注视着战场动态。目睹己方士兵攻上敌方阵地却再次被击退,他紧咬牙关,猛踩地面,将手中的烟头狠狠扔下,最终无奈地发出了撤退的指令。

突然间,一颗炮弹在黄永胜所在的小山坡附近爆炸。黄永胜迅速意识到这是敌军在进行外围侦察和炮击。他疑惑地自言自语道:“敌人难道要撤退了?”

黄永胜迅速从山坡上冲下来,直奔司令部。他立即调动了司令部的大量人员,向前线作战部队传达新的指令。接到命令后,原本撤退的部队迅速转向,重新部署并展开攻势。

下午四点刚过,49军的防线就彻底崩溃了。

尽管如此,49军依然凭借强大的战斗力成功突围。然而,九纵25师在撤退途中突然回身发动攻击,最终彻底击溃了49军。

王铁汉带着两百名士兵成功撤退到了绥中。

在这场关键的战斗中,黄永胜率领部队成功歼灭了一万多名国民党士兵,这场胜利让他在辽西地区声名鹊起。林彪对黄永胜的表现给予了高度评价,认为他的指挥才能和战斗策略在战役中起到了决定性作用。这场胜利不仅提升了黄永胜的军事声望,也为后续的战斗奠定了坚实的基础。

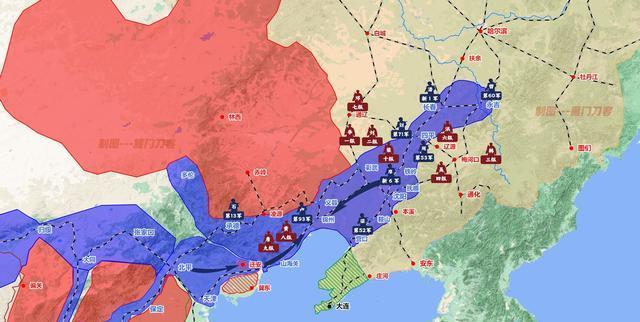

在有利的形势下,第八和第九纵队迅速向南推进,展开了大规模的交通线破坏行动。

沈阳的陈诚察觉到局势紧迫,立即下令廖耀湘带领两个师的兵力迅速南下,支援锦州的战事。

9月26日,蒋介石迅速向傅作义发送了一封紧急电报。

锦榆一带局势紧张,急需调动关内兵力加强防御。请立即派遣三个精锐师前往平津地区,以增强华北地区的防御力量。

陈诚在辽西的首次战役中陷入了被动,不得不向多方寻求支援,处境颇为难堪。

傅作义率领的暂编第三军和侯镜如指挥的第九十二军按照计划向关外进发,与廖耀湘的新编第六军共同负责北宁铁路沿线的防御工作。三支部队协同作战,确保这条重要交通线的安全。

东总在秋季的军事行动仍在推进,由于廖耀湘的两个师被调离,中长铁路两侧再次出现了有利的战斗机会。

辽东前线指挥部命令第三和第四纵队协同作战,对国民党军东侧防线突出部实施同步突击。

陈诚面临着一个艰巨的考验。

陈诚怀揣着宏伟的抱负,对于他的这些远大志向,我们唯有献上最诚挚的祝福,愿他的理想能够永存不朽。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。