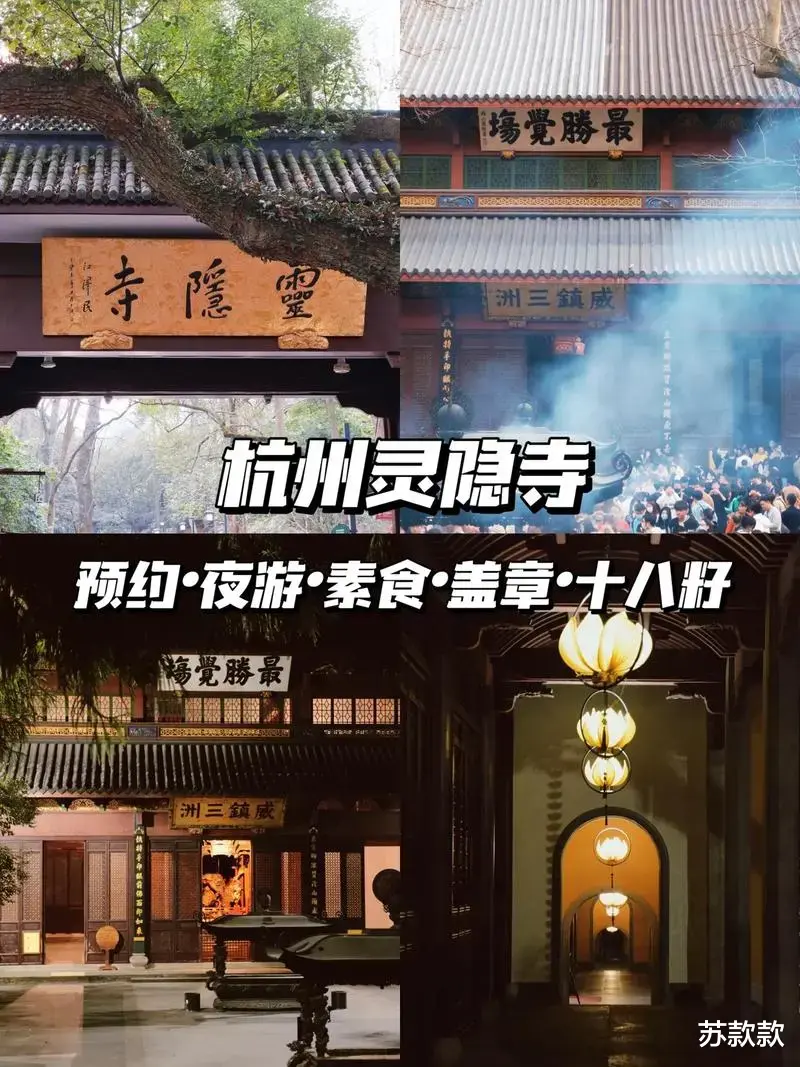

你见过年租金260万的小卖部吗?

不在纽约曼哈顿,也不在香港中环,而是杭州灵隐寺旁的一家不足10平米的普通小卖部。

这就是经济学家口中的“寺庙经济学”:

一座寺庙香火旺盛,带火了周边的商铺、餐饮、住宿,形成独特的“寺庙经济圈”。

今天,我们就来聊聊,寺庙是怎么成为一门生意的?

1

2025年4月,杭州灵隐寺这家8.5平米小卖部,它位于灵隐寺核心区域,只有8.5平米,卖的东西也普通:香烛、饮料、零食。

它采取公开竞标的形式招租,起拍价80万元,吸引了12家竞标者。

经过103轮的竞拍,最后由本地一家食品企业以260万元中标。

另一处面积4.5平米的小卖部,位于法物流通处,是十八籽手串领取处必经之路,年租金更是高达284万元。

那么发起竞标的产权归属人是谁呢?

这就主要取决于土地所在的位置和性质。

一般来说,寺庙土地的使用权可以归属于国家或者农村集体经济组织。

杭州灵隐寺的土地使用权人标注为杭州市西湖区人民政府。

所以这笔租金并不是寺庙赚走了。寺庙的主要收入来源是门票,其次是香油捐赠等。

2

问题来了:这么贵的租金,小卖部能赚回本吗?

答案是:不仅能赚,还非常赚!

据业内人士估算,这个小卖部的日营业额轻松突破10万,节假日甚至能冲到30万。

扣除高额租金、人工、物流成本,净利润至少还能剩个20%-30%。

一年下来,利润可能超过500万,投资回报率超过200%。

这么一算,你会突然发现:这盈利能力比大部分的企业都还强!

企业兢兢业业,经济形势不好的年份说不定还要亏,只要开门营业,这个小卖部是旱涝保收、稳赚不赔!

为什么寺庙旁的小卖部能这么赚钱?说到底,还是流量为王。

但你猜它的客流量有多大?每天至少上万人!

为什么这么多人?因为这里是全国最火的寺庙之一,每年的游客量超过千万,香客更是数不胜数。

想想看,一个游客进香,可能随手买一包瓜子、一瓶水、一盒香,甚至可能顺手买个祈福牌,即使每人消费10元,一天也有十几万的流水,这生意,值!

灵隐寺每年的游客量超过千万,其中很大一部分是香客、信徒。

这些人群有两个特点:

消费意愿强,求神拜佛,本就是带着“祈福”“转运”的心理,消费时更舍得花钱。

消费惯性大,很多人进香后,会顺便买点纪念品、佛具,甚至“请一尊开光佛像”。

就像商场里的星巴克,商场每天几万人流量,星巴克只要分到1%的顾客,就能赚钱。

灵隐寺旁边的小卖部,也是同样的道理。

但寺庙比商场更牛的是,它自带宗教文化光芒,能让顾客主动掏钱,甚至心甘情愿地花更多。

3

走进灵隐寺,你会发现这里的香烛价格比外面贵好几倍。

但信徒们并不在意,因为他们相信“贵的香,更灵验”。

更有甚者,会买“头香”(每年除夕夜的第一炷香),价格高达几十万甚至上百万。

灵隐寺附近的素斋馆,价格比普通餐馆贵20%-50%,但生意依然火爆。

为什么?因为很多人觉得“在寺庙附近吃饭,更有福气”。

甚至有些游客为了“沾沾佛气”,特意去素斋馆吃一顿,哪怕排队一小时也愿意。

灵隐寺周边的酒店,价格比杭州普通酒店高出30%-50%。但入住率依然很高,尤其是节假日,一房难求。

为什么?因为很多人觉得“睡在寺庙附近,能睡得更安稳”。

现在年轻人喜欢打卡寺庙,灵隐寺的文创产品也成了热门。

什么“佛系帆布袋”“开光手链”,卖得比普通文创贵,但年轻人依然抢着买。

经过这些年的发展,灵隐寺周边的商业形态已经发展为五花八门,形成了一个完整的寺庙经济产业链。

4

现在的寺庙经济,已经不局限于香火、餐饮,而是向文旅融合的方向发展。

杭州灵隐寺就打造了一个文创园区,里面有禅意书店、茶室、文创店,吸引了很多年轻人。

信仰和文化,可以创造巨大的商业价值。

未来,会不会出现“宗教迪士尼”?

把寺庙文化变成一个超级IP,开发动漫、影视、周边,甚至主题公园?这并非不可能。

毕竟,迪斯尼靠米老鼠赚钱,寺庙也能靠“开光”“祈福”打造自己的商业帝国。

可能有人会问:寺庙经济为什么这几年突然火起来了?

现代人的焦虑,需要一个出口。越来越多的人开始寻求精神寄托,寺庙成为他们的心灵港湾。

“寺庙打卡”成了一种潮流,很多年轻人专程去寺庙拍照,顺便求个签、买个纪念品。

游客不再满足于普通的观光,而是追求仪式感、体验感,寺庙正好满足了这种需求。

但最终,无论是烧香拜佛,还是消费打卡,我们都要保持理性,别让商业味儿冲淡了信仰的味道。

寺庙的本质是文化传承,不是敛财工具;寺庙经济不能只靠“流量”,还得有真正的文化内核。

毕竟,去寺庙,不只是为了买东西,更是为了找到内心的安宁。